Первые советские БПЛА и их боевое применение

В нашей стране работы по беспилотным летательным аппаратам начались позже, чем в Великобритании и в США. Несмотря на отсутствие опыта в этой области и невысокий уровень советской радиоэлектронной промышленности, до уровня лётных испытаний в первой половине 1930-х годов был доведён ряд аппаратов с телеуправлением, которые концептуально и по своим лётным данным были близки к британским и американским образцам.

Репрессии, обрушенные на руководство РККА и конструкторов, сильно затормозили разработку и доводку отечественных БПЛА и систем дистанционного управления. Тем не менее, в начальный период Великой отечественной были предприняты попытки нанесения ударов беспилотниками по вражеским объектам. Но из-за неудовлетворительной работы аппаратуры наведения и неблагоприятного стечения обстоятельств успеха добиться не удалось.

Первые советские БПЛА с радиокомандным управлением и попытки их боевого применения

Как и за рубежом, в СССР беспилотники первоначально планировали использовать в качестве «летающих бомб» для уничтожения крупных стационарных объектов, хорошо прикрытых зенитной артиллерией и истребителями.

Инициатором работ считают первого заместителя наркома обороны маршала М. Н. Тухачевского, который пристально следил за развитием военной техники в других странах и был активным сторонником разного рода новаций в военном деле.

Разработку радиоуправляемых самолётов поручили Особому техническому бюро («Остехбюро») под руководством В. И. Бекаури. На первом этапе был испытан двухмоторный бомбардировщик ТБ-1 с автопилотом АВП-2 и телемеханической системой «Дедал».

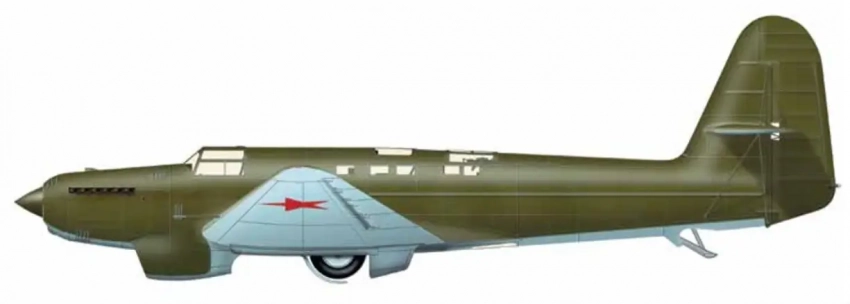

Тяжелый бомбардировщик ТБ-1

Самолёт со взлётным весом 6810 кг оснащался двумя двигателями М-17 мощностью по 680 л.с. Длина самолёта составляла 18 м, размах крыла – 28,7 м. Максимальная скорость полёта – 207 км/ч, крейсерская – 170 км/ч. Дальность полёта – около 1000 км. Потолок – 4800 м. Полезная нагрузка – до 1000 кг. Серийное производство ТБ-1 велось с 1928 по 1932 год. Всего было построено 216 экземпляров.

Выбор этой машины для установки автономной и дистанционной систем управления во многом был связан со значительным весом и громоздкостью аппаратуры телеуправления и приводов, передающих команды на рулевые поверхности. Кроме того, ТБ-1 имел весьма значительные по меркам того времени грузоподъёмность и дальность полёта.

Испытания опытной машины начались в октябре 1933 года в Монино. Так как подъём в воздух радиоуправляемого самолёта был слишком сложной задачей для весьма несовершенной аппаратуры, ТБ-1 взлетал под управлением пилота.

Предполагалось, что в боевом вылете после набора высоты и вывода самолёта-снаряда на курс в сторону цели пилот должен был выбрасываться с парашютом (такая же схема использовалась на американских «летающих бомбах», испытанных в ходе Второй мировой). Далее самолёт управлялся автопилотом, а изменение курса и высоты полёта осуществлялось по командам, транслируемым УКВ-передатчиком с ведущего самолёта.

При испытаниях основной проблемой стала ненадёжная работа автоматики, команды проходили некорректно, а зачастую аппаратура и вовсе отказывала, и лётчику на борту ТБ-1 приходилось брать управление на себя. К тому же военных совершенно не устраивало то, что в ходе выполнения боевого задания дорогостоящий бомбардировщик терялся безвозвратно. В связи этим они потребовали разработать систему дистанционного сброса бомб и предусмотреть радиоуправляемую посадку беспилотного бомбардировщика на свой аэродром.

На следующем этапе работ под беспилотное управление выделили четырёхмоторный ТБ-3. Что, по всей видимости, было связано с тем, что устаревшие к тому моменту ТБ-1 планировали снять с вооружения.

Тяжелый бомбардировщик ТБ-3

Тяжелый бомбардировщик ТБ-3 с двигателями МФ-34ФРН мощностью по 890 л.с. на высоте 5000 м мог разогнаться до 290 км/ч. Крейсерская скорость полёта – 185 км/ч. Практический потолок – 8000 м. Практическая дальность – 2000 м. Нормальная бомбовая нагрузка составляла 2000 кг, в перегрузочных вариантах – до 5000 кг. Нормальная взлётная масса – 18 877 кг. Длина – 25,1 м. Размах крыла – 41,8 м.

Доводка аппаратуры управления шла очень тяжело, и добиться её стабильной работы на всём участке полёта не удавалось. Через 10-15 минут после включения передатчика и приёмника команд у них происходило рассогласование частот, и сигналы переставали проходить. Проблему неустойчивой работы аппаратуры управления было предложено решить за счёт пилотируемого полёта ведомого по радио самолёта на большей части маршрута. При подходе к цели пилот не выбрасывался с парашютом, а пересаживался в подвешенный под ТБ-3 истребитель И-15 и на нем возвращался домой. На конечном этапе полёта наведение ТБ-3 на цель происходило по командам с самолета управления.

Однако все проблемы такой подход не решал. Также долго не удавалось отладить работу автопилота и приводов дистанционного управления, передающих команды на рули. В июле 1934 года испытывался самолет с автопилотом АВП-3, а в октябре того же года — с автопилотом АВП-7. По завершении испытаний аппаратуру управления предполагалось использовать на дистанционно управляемом самолёте ДБ-1.

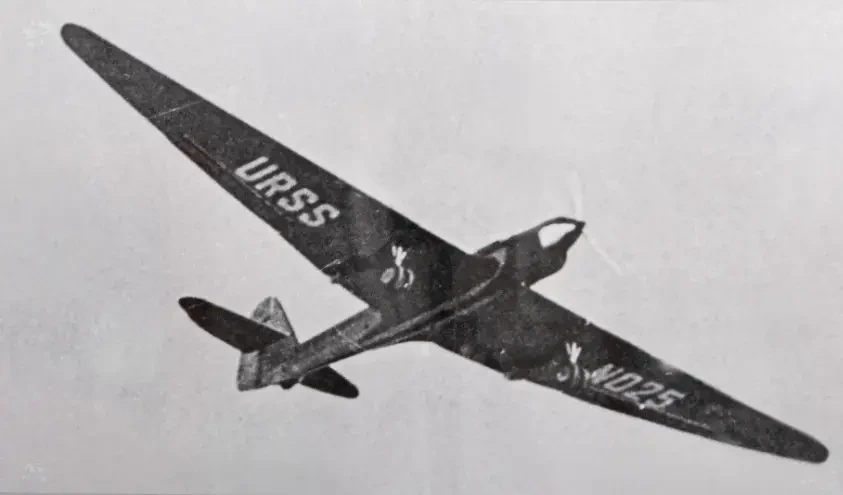

Рисунок самолёта ДБ-1

Эта машина ведёт свою родословную от АНТ-25, на котором В. П. Чкалов перелетел через Северный полюс в Америку. Во многом это была выдающаяся машина, специально спроектированная для дальних перелётов. При длине фюзеляжа 13,4 м размах крыла составлял 34 м.

Самолёт АНТ-25

Конструкторы сознательно пошли на установку одного двигателя М-34Р мощностью 900 л.с. с водяным охлаждением. Хотя это и снижало безопасность полёта в случае отказа мотора, но обеспечивало меньшее лобовое сопротивление. Максимальная взлётная масса АНТ-25 превышала 9000 кг. Максимальная скорость – около 250 км/ч. Крейсерская – 165 км/ч. Практический потолок – 7800 м. Практическая дальность – 10 800 км.

Как самолет, спроектированный для выполнения полётов на рекордную дальность и демонстрации всему миру возможностей советской авиационной промышленности, АНТ-25 себя вполне оправдал. Одновременно с разработкой рекордного варианта было решено строить дальний бомбардировщик.

Военный вариант сохранил от прототипа конструкцию планера, силовой установки и компоновку кабины. Но сделанный на базе АНТ-25 дальний бомбардировщик АНТ-36 (ДБ-1) получился неудачным. Из-за ухудшения аэродинамики упали максимальная скорость и дальность полёта. Хотя максимальная проектная бомбовая нагрузка достигала 1000 кг, при полёте на большую дальность во внутренний бомбоотсек можно было загрузить не более 400 кг. Ещё до начала испытаний АНТ-36 специалисты ВВС РККА заявляли, что из-за низких скоростей полета и слабого оборонительного вооружения эта машина не отвечает требованиям, выдвигающимся к самолетам бомбардировочной авиации второй половины 1930-х годов. Однако А. Н. Туполев сумел продавить проект и получить одобрение заказчика, после чего было решено запустить самолет в серию на заводе, построив первую партию машин в количестве 24 единицы.

Осенью 1935 года состоялись лётные испытания первого серийного ДБ-1, после чего военная приёмка отказалась его принять как непригодный для эксплуатации. В списке претензий, составленных представителями ВВС, значились перетяжелённость конструкции, низкая эффективность элеронов и руля поворота, чрезмерные нагрузки на рули, что делало самолёт трудно управляемым. Также требовалась доводка винтомоторной группы. Аэродинамические характеристики машины были значительно хуже, чем у рекордного прототипа.

Доводка самолёта помогла лишь частично. Ценой снижения прочности удалось уменьшить вес и сделать бомбардировщик более управляемым. Максимальный взлётный вес ограничили величиной 7806 кг, что привело к снижению дальности полёта. Но, несмотря на все недостатки, на авиазаводе в Воронеже было построено 18 ДБ-1. Из них 2 машины забраковали, для опытной эксплуатации военным передали 10 бомбардировщиков, остальные самолёты использовались для испытаний и различных исследований.

Самолёты ДБ-1, поступившие в 11-ю бомбардировочную авиабригаду под Воронежем, ввиду плохой технической надёжности и сложности поддержания в рабочем состоянии летали мало. Опытная эксплуатация ДБ-1 показала, что эта машина не обладала необходимой для самолетов такого класса бомбовой нагрузкой и скоростью полета и против современных истребителей фактически была беззащитной. Уже в 1937 году, всего через два года после постройки, Народный комиссариат авиационной промышленности решил от этих самолётов избавиться, переделав их в беспилотники.

Согласно новому проекту, предложенному «Остехбюро», самолёту-снаряду, созданному на базе ДБ-1, не требовалось дистанционное управление с ведущего самолёта. Нагруженный взрывчаткой РД должен был лететь, автоматически ориентируясь по сигналам радиомаяков и на дистанции до 1500 км наносить удары по крупным площадным объектам. Однако до конца 1937 года довести аппаратуру управления до стабильно рабочего состояния так и не удалось. После ареста и расстрела М. Н. Тухачевского и В. И. Бекаури «Остехбюро» расформировали, а три задействованных в испытаниях бомбардировщика использовали в качестве мишеней.

Работы по созданию дистанционно управляемых самолётов после этого в СССР окончательно не свернули. Имеющиеся наработки передали на Опытный авиазавод № 379, туда же перебралась часть специалистов. В ноябре 1938 года в ходе испытаний на полевом аэродроме под Сталинградом беспилотный ТБ-1 совершил 17 взлётов и 22 посадки, чем была подтверждена жизнеспособность аппаратуры дистанционного управления, но при этом в кабине самолёта сидел пилот, готовый в любой момент взять управление на себя.

В январе 1940 года вышло постановление Совета труда и обороны, согласно которому предусматривалось создание боевого тандема, состоящего из радиоуправляемых «воздушных торпед» ТБ-3 и командных самолётов со специальной аппаратурой, размещённой на бомбардировщиках. Доводка системы шла с большим трудом, но, судя по всему, определённый прогресс в этом направлении всё-таки имелся. В начале 1942 года радиоуправляемые самолёты-снаряды были готовы для проведения боевых испытаний.

ТБ-3 в полёте

Первый удар «воздушной торпедой» командование ВВС РККА решило нанести по крупному железнодорожному узлу в Вязьме, расположенному в 210 км от Москвы. Однако попытка оказалась неудачной, во время подлёта к цели на ведущем ДБ-3Ф антенна радиопередатчика команд управления была повреждена осколком зенитного снаряда. После этого груженный четырьмя тоннами мощной взрывчатки неуправляемый ТБ-3 упал на землю. Самолёты второй пары – командный СБ-2 и ведомый ТБ-3 сгорели на аэродроме после близкого взрыва подготовленного к вылету бомбардировщика.

В условиях острой нехватки ресурсов, в первую очередь боевых самолётов и высококвалифицированных специалистов, военно-политическое руководство сочло нецелесообразным тратить их на сложные проекты с сомнительной боевой эффективностью. И к созданию беспилотных летательных аппаратов в СССР вернулись уже в послевоенное время.

Работы по созданию боевых дистанционно управляемых планеров

В начале 1930-х в СССР были озвучены предложения о создании боевых планеров. Изобретатели мотивировали это невозможностью их обнаружения звукоулавливателями, а также сложностью перехвата «воздушной торпеды» истребителями противника, небольшой уязвимостью к зенитному огню из-за её малой размерности и низкой стоимостью планеров по сравнению с бомбардировщиками.

Идея нашла отклик среди военных, и в 1933 году в Научно-исследовательском морском институте связи под руководством С. Ф. Валка начались работы по телеуправляемым планерам, несущим заряд взрывчатого вещества или торпеду. В 1934 году состоялись лётные испытания уменьшенных моделей планеров. Разработку и строительство натурных образцов поручили «Осконбюро», возглавляемому П. И. Гроховским.

На начальном этапе рассматривались варианты создания нескольких образцов. Для нанесения ударов по военно-морским базам противника и крупным кораблям предлагалось создать Дальнобойную планирующую торпеду (ДПТ) без двигателя с дальностью полёта до 50 км. Летающую торпеду дальнего действия (ЛТДД) предполагали оснастить реактивными ускорителями, доведя дальность полёта до 200 км. Буксируемый минный планер (БМП) должен был следовать на жесткой сцепке за самолётом-буксировщиком.

Конструкторы объективно оценивали тогдашний уровень развития советской радиоэлектронной промышленности и понимали, что появление компактной, надёжно работающей и недорогой аппаратуры радиоуправления, пригодной для установки на боевые планеры, в ближайшей перспективе вряд ли возможно. В связи с этим было решено использовать инфракрасную систему передачи команд, действующую в зоне прямой видимости. Создание системы наведения (кодовое обозначение «Квант») – возложили на НИИ № 10 Наркомата оборонной промышленности.

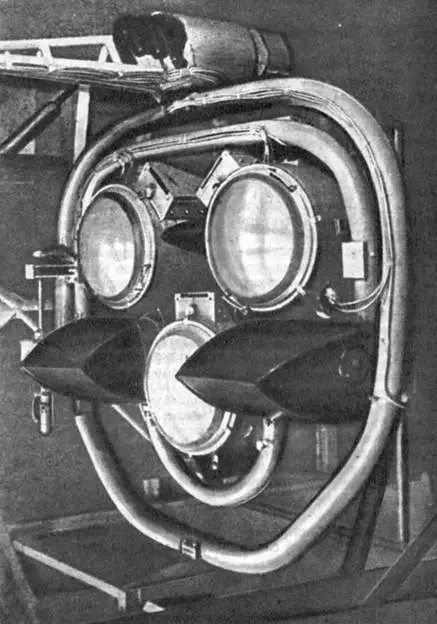

Излучатели оптической аппаратуры управления «Квант»

На самолёте-носителе на специальной поворотной раме выступающими за пределы фюзеляжа устанавливалась излучатели аппаратуры управления с тремя инфракрасными прожекторами, а на планере – приёмник сигнала, автопилот и исполнительная аппаратура. При этом из-за увеличившегося лобового сопротивления скорость самолёта-носителя падала примерно на 5 %.

Постройка опытной партии «планирующих торпедоносцев» для испытаний велась на опытном производстве завода № 23 в Ленинграде. Первый прототип, получивший обозначение ПСН-1 (планер специального назначения), поднялся в воздух в августе 1935 года.

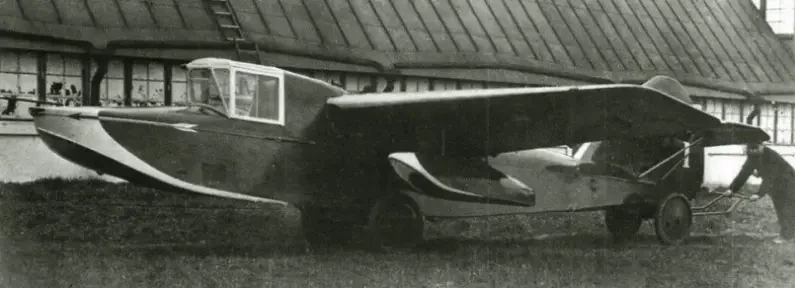

ПСН-1

Взлетный вес планера составлял 1970 кг, размах крыла – 8,0 м, длина – 8,9 м, высота – 2,02 м. Максимальная скорость – 350 км/ч. Скорость на пикировании – 500 км/ч. Дальность полёта – до 30 км.

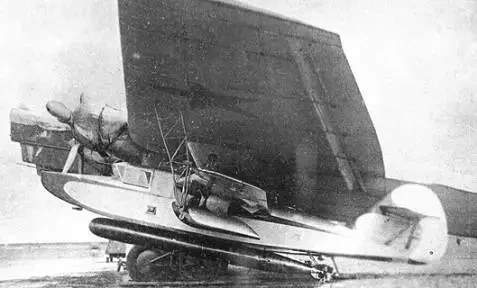

Пилотируемый многоразовый вариант был выполнен в виде гидропланера и осуществлял посадку на воду. Носителем ПСН-1 являлся бомбардировщик ТБ-3. Под каждым крылом самолёта можно было подвесить по одному дистанционно управляемому аппарату.

Также предусматривалось боевое применение ПСН-1 под управлением пилота. После атаки крупного корабля или военно-морской базы пилотируемый планер должен был сесть на воду на удалении 10-12 км от цели. Приводнившись, пилот отстегивал крылья, и летательный аппарат превращался в катер. После запуска имевшегося на борту подвесного мотора он морем возвращался на свою базу.

Пара ПСН-1 под крылом бомбардировщика ТБ-3

Для испытаний ПСН-1 выделили аэродром в Кречевицах неподалёку от Новгорода и базу гидросамолётов на озере Ильмень. Для буксировки гидропланера и подъёма его в воздух использовался поплавковый гидросамолет Р-6.

Поплавковый гидросамолет Р-6

28 июля 1936 года состоялся полёт пилотируемого ПСН-1 с подвешенным имитатором 250-кг авиабомбы. 1 августа 1936 года произведён полет планера с грузом 550 кг. После взлёта и отцепки от носителя груз был сброшен с пикирования на высоте 700 м. Сбросив груз, планер разогнался в пикировании до скорости 320 км, после чего снова набрал высоту, развернулся и совершил посадку на поверхность озера. 2 августа 1936 года состоялся полет с инертным вариантом бомбы ФАБ-1000. После отцепки от носителя планер осуществил бомбометание с пикирования при скорости 350 км/ч. В ходе испытаний выяснилось, что после отцепки от носителя ПСН-1 на скорости 190 км/ч способен устойчиво планировать с грузом массой до 1000 кг. Дальность планирования с боевой нагрузкой составляла 23-27 км в зависимости от скорости и направления ветра.

Полёты пилотируемого ПСН-1 шли в соответствии с графиком, и при этом были продемонстрированы лётные данные, близкие к проектным. Но доводка автопилота и аппаратуры наведения «Квант» не поспевали за лётными испытаниями. Кроме того, во второй половине 1930-х характеристики боевого дистанционно-управляемого планера выглядели уже не столь привлекательно, как в начале его разработки, в связи с чем заказчик начал охладевать к затянувшемуся проекту. Свою роль в снижении темпов работ также сыграл арест в 1937 году руководства Завода № 23.

Во второй половине 1937 года испытательные базы в Кречевицах и на озере Ильмень ликвидировали и весь задел передали в Ленинград на Опытный завод № 379. К первой половине 1938 года специалистам Завода № 379 удалось провести 138 испытательных пусков «воздушных торпед» на скорости до 360 км/ч. При этом отрабатывалось выполнение противозенитных манёвров, виражей, выравнивание и сброс боевой нагрузки, автоматическая посадка на воду. В ходе тестирования удалось добиться безотказной работы системы подвески и оборудования. Во второй половине 1938 года были проведены успешные испытательные полеты с автоматической посадкой на воду. Но так как носитель – тяжелый бомбардировщик ТБ-3, к тому моменту уже не соответствовал современным требованиям, а сроки окончания работ были неопределенны, военные потребовали создания более скоростного телеуправляемого варианта, носителем которого должен был стать перспективный тяжелый бомбардировщик ТБ-7 (Пе-8) или дальний бомбардировщик ДБ-3. Для этого потребовалось проектирование и изготовление новой, более надежной системы подвески, допускающей крепление аппаратов с большей массой. Одновременно проводились испытания широкой номенклатуры авиационных средств поражения: авиационных торпед, различных зажигательных бомб с жидкими и твердыми огнесмесями, макета авиабомбы ФАБ-1000 и баков, предназначенных для распыления боевых отравляющих веществ.

Летом 1939 года под руководством главного конструктора В. В. Никитина началось проектирование нового телеуправляемого планера, получившего обозначение ПСН-2. В качестве боевой нагрузки предусматривалась бомба ФАБ-1000 весом 1000 кг или торпеда такой же массы.

ПСН-2

Конструктивно планер ПСН-2 представлял собой двухпоплавковый моноплан с низкорасположенным крылом. По сравнению с ПСН-1 аэродинамические формы ПСН-2 были существенно облагорожены, и летные данные возросли. При взлётной массе 1800 кг планер, запущенный с высоты 4000 м, мог покрыть расстояние до 50 км и развить скорость в пикировании до 600 км/ч. Размах крыла составлял 7 м, длина – 7,98 м, высота на поплавках – 2,8 м. При использовании реактивного двигателя расчётная максимальная скорость полёта ПСН-2 должна была достигать 700 км/ч, а дальность превысить 100 км. Впрочем, непонятно, как на такой дистанции предполагалось наводить аппарат на цель, ведь инфракрасная система управления не всегда устойчиво функционировала даже в пределах прямой видимости. Приборы автоматического управления планером размещались в фюзеляжном отсеке и в центроплане. Доступ к приборам обеспечивался через специальные лючки.

Для испытаний опытные образцы выполнялись в пилотируемом варианте. В июле 1940 года первый экземпляр ПСН-2 испытали на воде и в воздухе. В роли буксировщика использовался гидросамолёт МБР-2. Однако в связи с тем, что удовлетворительные результаты с системой дистанционного наведения так и не были достигнуты, а боевая ценность боевых планеров в будущей войне представлялась сомнительной, в июле 1940 года все работы по планирующим торпедам прекратили.

К сожалению, наработки, полученные по «планирующим торпедам» в предвоенное время, практической реализации в годы Великой отечественной не нашли. Отчасти это объясняется тем, что для использования была выбрана совершенно неоправданная схема возвращаемого многоразового планера. Одноразовый планер имел бы гораздо лучшие весовое совершенство, меньшие габариты и более высокие лётные данные. В случае попадания аппарата с боевой частью весом 1000 кг в портовые сооружения или крупный корабль противника, все затраты на его изготовление были бы многократно компенсированы.

В 1944 году тема «летающих бомб» получила продолжение. Авиаконструктор B. C. Вахмистров, являвшийся изобретателем «авиаматки» – бомбардировщика, несущего на себе истребители, предложил проект беспилотного боевого планера, выполненного по двухбалочной схеме со взлётной массой до 10 000 кг. Для автономного управления предлагалось использовать усовершенствованный автопилот, заимствованный с бомбардировщика North American B-25 Mitchell. До этого он безуспешно предлагал использовать планер аналогичной схемы для транспортировки грузов по воздуху.

Доставив планер в заданный район, истребители осуществляли прицеливание, отделялись от планера и возвращались на базу. После отцепки истребителей планер под управлением автопилота должен был лететь по направлению к цели и по истечении заданного времени перейти в пикирование. Однако проект не нашел поддержки у руководства и не реализовывался.

Продолжение следует...

- Линник Сергей

Обсудим?

Смотрите также: