Канонерские лодки — рабочие лошадки войны

Между тем, работа любого флота очень часто заключается как раз в поддержке своих войск на берегу. Ну или уничтожении вражеских сооружений на том же берегу. Для этого ещё в XVIII веке, если не ранее, были придуманы канонерские лодки. Обычно это была большая шлюпка с одной пушкой на носу. Одной, но большой! Такая лодка из-за небольшой осадки могла близко подойти к вражеской крепости по мелководью и начать обстрел укреплений. А когда таких лодок было много!.. Они могли и фрегат потрепать, например так, как это сделали 5 датско-норвежских канонерских лодок с английским фрегатом «Тартар» в мае 1808 года при Альвьёене. 32-пушечный фрегат смог потопить одну канонерку, но сам лишился командира, мичмана и 12 моряков.

Бой при Альвёене — канонерки vs фрегат «Тартар»

Про путиловские канонерки я уже писал, но это были прибрежные корабли. Между тем, во всём мире появился спрос на мореходные канонерские лодки. Причина появления спроса — колониальная экспансия. Гонять для бомбардировки условных папуасов броненосец или крейсер разорительно! Флот, в принципе, дорогая вещь, а выход в море большого корабля в достаточной степени накладен даже для богатой Англии. Между тем, для бомбардировки укреплений Занзибара 12-дюймовые пушки явно избыточны. В общем, со стапелей верфей в «эпоху стимпанка» сошло огромное количество разнотипных канонерских лодок.

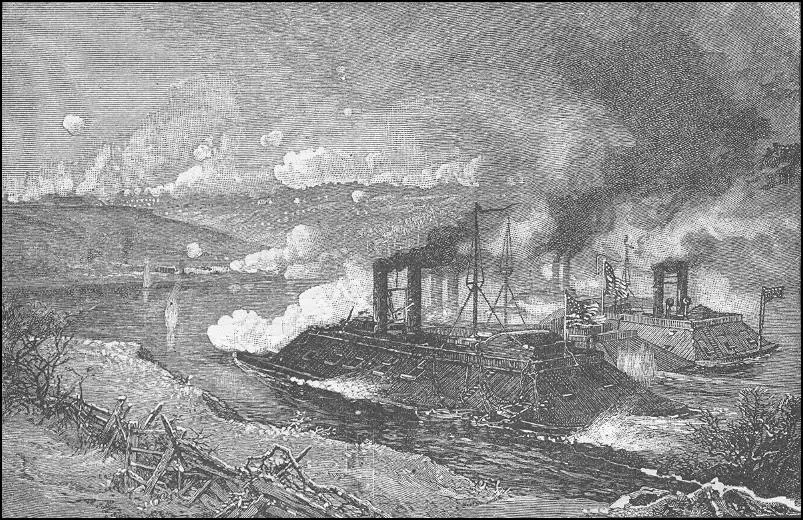

Американские речные броненосцы Гражданской войны тоже могут быть отнесены к канонерским лодкам

Огромное количество типов, поскольку эти корабли достаточно редко строили по единому проекту. Гораздо чаще — импровизировали. Иногда даже речные броненосцы США и КША времён Гражданской войны записывают именно в канонерские лодки, причём не без оснований. Все признаки классических канонерок у них присутствовали: небольшое водоизмещение, малая осадка, небольшое число орудий, но достаточно крупного калибра...

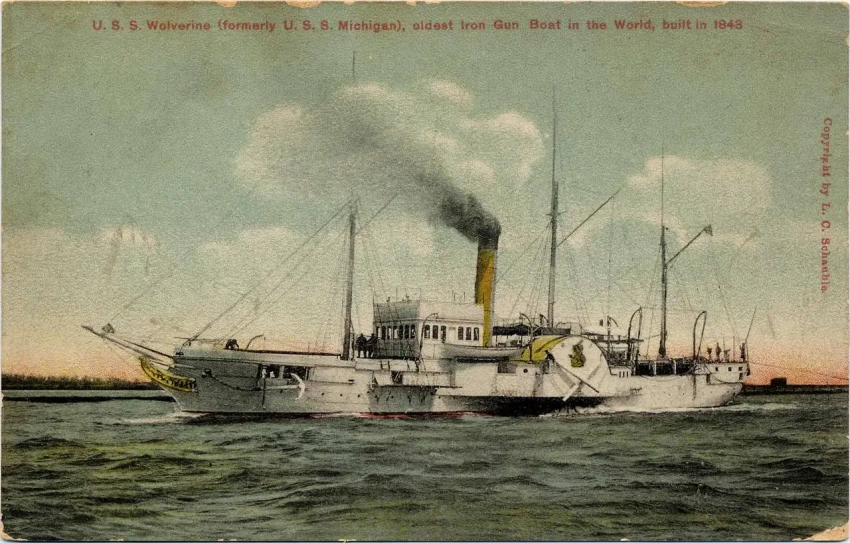

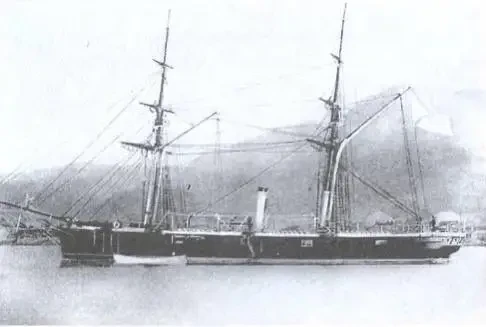

Колёсная канонерка «Мичиган» — первое американское судно с металлическим корпусом.

Одними из первых можно назвать английские деревянные канонерки на Великих Озёрах и в нижнем течении реки Святого Лаврентия, появившиеся в 1837 году во время восстаний в Канаде (да, были и такие!). В ответ американцы завели на Великих озёрах свою канонерскую лодку — первый американский военный корабль с железным корпусом USS «Мичиган». Это был колёсный пароход, вооружённый 18-фунтовой пушкой, спущенный на воду в 1843 году.

У канонерки была на удивление долгая жизнь: корабль пришлось даже в 1905 году переименовать в «Росомаху», чтобы освободить название для линкора «Мичиган». Выведена из боевой эксплуатации «Росомаха» была в 1912 году, а на металл пущена в 1949 году, и то — частично: нос корабля был сохранён и сегодня находится в Морском музее Эри.

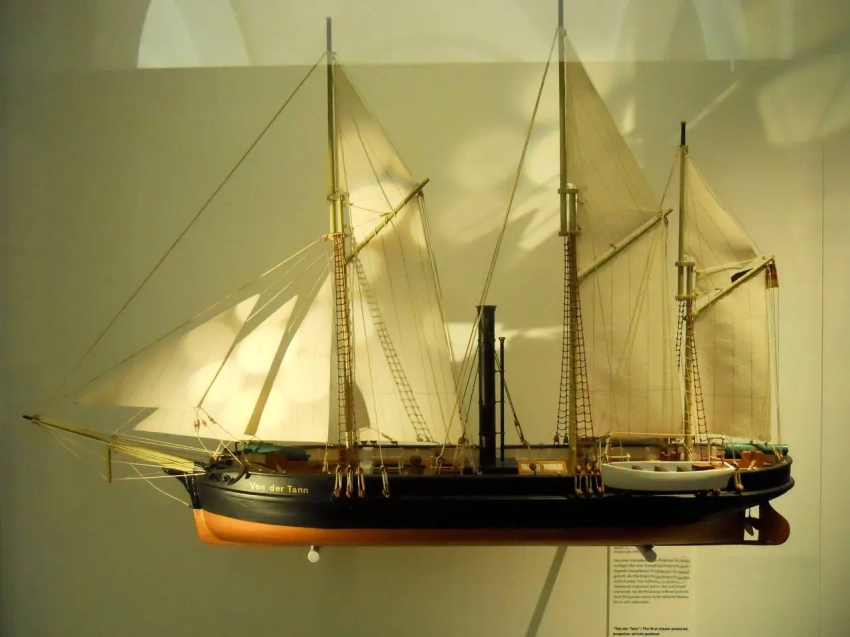

Винтовая канонерская лодка «Фон дер Танн»

А первую в мире винтовую канонерскую лодку построили немцы. В 1848 году в Дании сменилась династия, а немецкие герцогства Шлезвиг и Гольштейн были с датскими королями в личной унии, то есть датские короли были одновременно и герцогами Шлезвига с Гольштейном. Когда династия сменилась, немцев объяснимо «потянуло в родную гавань», что не устроило датчан.

В 1848 году началась Первая война за Шлезвиг, в которой поучаствовал свежепостроенный флот герцогств, в котором самым современным кораблём была винтовая канонерская лодка «Фон дер Танн». Канонерка имела паровую машину мощностью, по разным данным, то ли 36 лошадиных сил (27 кВт), то ли 150 лошадиных сил (110 кВт). Судя по тому, что корабль с водоизмещением 120 тонн давал под парами 6 узлов, мне кажется более правдоподобным второе значение. Вооружение канонерки составляло 2х64-фунтовые пушки в носу и в корме, на вращающихся платформах, и 4х3-фунтовых гаубиц. Канонерка даже дала один бой датскому флоту, но в ходе оного села на мель и была сожжена экипажем. После войны датчане корабль подняли и после ремонта ввели в строй своего флота с названием «Сторен», но в 1862 году пустили на слом.

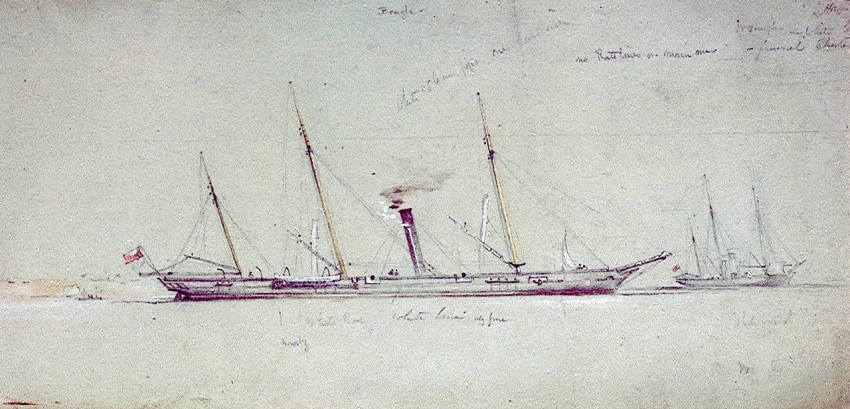

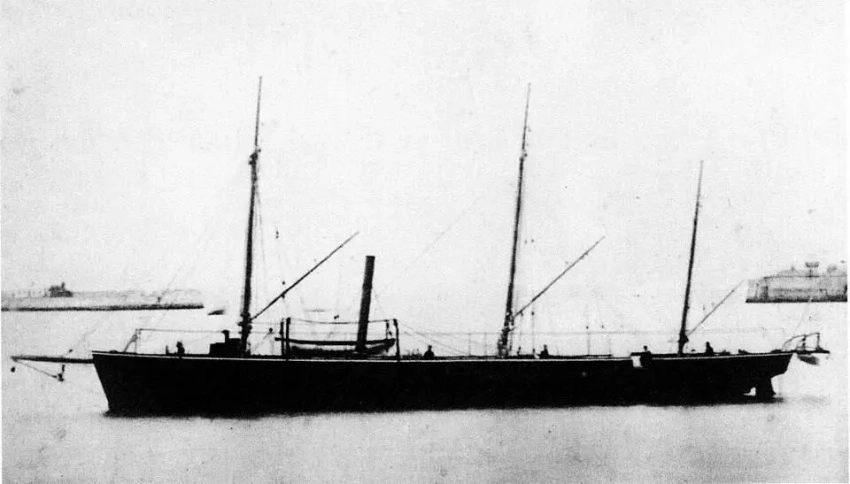

«Крымская канонерка» «Эрроу»

Англичане для участия в Крымской войне построили несколько канонерок, которые к основным сражениям, по большей части, не успели. Первыми вступили в строй семь канонерок типа «Эрроу», водоизмещением 586 тонн, вооружённые 2х68-фунтовыми орудиями на поворотных платформах и 4х32-фунтовыми пушками. Канонерки несли парусное вооружение барка и одноцилиндровую горизонтальную паровую машину одинарного расширения мощностью 160 номинальных лошадиных сил, передающую движение на один гребной винт. Отправленная на Балтику канонерка «Рэнглер» вступить в бой с путиловскими коллегами не решилась и использовалась как посыльное судно (орудия оказались неэффективны).

Затем со стапелей сошли шесть канонерских лодок типа «Глинер». Они были существенно меньше — 215 тонн водоизмещением, с машиной мощностью 60 номинальных лошадиных сил, позволявшей идти под парами со скоростью 7,3 узла. Вооружены — 1х68-фунтовой пушкой, 1х32-фунтовой пушкой и 2х24-фунтовыми гаубицами.

Канонерка «Гриндер» типа «Даппер» разбойничает на Азовском море

В том же 1854 году британское Адмиралтейство заказало 20 канонерских лодок типа «Даппер». Спроектированные У. Х. Уокером, автором предыдущего проекта, они имели деревянный корпус, паровую машину мощностью 60 номинальных лошадиных сил и могли развивать скорость в 7,5 узлов. Вооружением от кораблей предыдущего типа они не отличались. Именно эти канонерки в ходе Крымской войны разоряли побережье Азовского моря.

«Рэйвен» — канонерская лодка типа «Альбакор»

Но самым многочисленным типом «крымских канонерок» стал тип «Альбакор». Всего их построили 98 штук! От предыдущего типа они практически не отличались, но стали идеальными колониальными кораблями: стоимость одной из них, «Сурли», составила всего 9867 фунтов, так что без малого сотня канонерок могла «нести свет и тепло» туземцам по всему миру за сравнительно небольшую цену. Фраза «дипломатия канонерок» во многом обязана своим появлением именно этим кораблям, которые опоздали на Крымскую войну, но успели на Вторую Опиумную...

Ренделловская канонерка «Муравей»

Но самыми известными британскими канонерками стали, несомненно, «канонерские лодки Рендела». Первая из них была спущена на воду в 1867 году, последняя — в 1894-м, но некоторые из этих кораблей умудрились поучаствовать в двух Мировых войнах. Образцом для канонерок стало небольшое судно, использовавшееся на верфи Армстронга для испытаний тяжёлых орудий. Джордж Рендел превратил его проект в канонерскую лодку водоизмещением 250 тонн, вооружённую одной нарезной 10–12-дюймовой пушкой (для итальянцев построили пару канонерок с 16-дюймовыми пушками). Наводить орудие можно было только поворотом корпуса корабля, иначе при выстреле канонерку перевернуло бы.

Максимальная скорость судёнышка не превышала 9 узлов, но плоское дно обеспечивало малую осадку, что было важно при действиях у берега, а два винта — хорошую маневренность. Эти корабли предназначались для Роял Нэви, но вскоре на фирму как из рога изобилия посыпались заказы от разного рода маленьких и бедных стран, которым на нормальный броненосец денег не хватало, а корабль с большой пушкой хотелось. Впрочем, именно они стали наглядной иллюстрацией того, что «скупой платит дважды»: в морском бою ренделовские канонерки оказались полностью бесполезны: та самая большая пушка могла стрелять разве что в штиль по крупной береговой цели. Точнее, стрелять она могла по чему угодно, а вот попадать...

Канонерская лодка «Нерпа»

Впрочем, именно с этих канонерок стоит начать рассказ о русских мореходных канонерских лодках. Для начала Россия построила 10 «ренделовских канонерок». Ну как «ренделовских»... Примерно того же класса. Строили лодки в России, но, в отличие от металлических «англичанок», они были деревянные: считалось, что дерево лучше выдерживает посадки на мель и удары днищем о всякое — твёрдое и неприятное, типа скал, коих на мелководной Балтике много! «Нерпа» при водоизмещении 380 тонн несла 1х6-дюймовую пушку. «Ёрш» при водоизмещении 321 тонну — 1х11-дюймовую пушку, а 8 канонерок типа «Бурун» — 380 тонн водоизмещения и 1х11-дюймовое орудие.

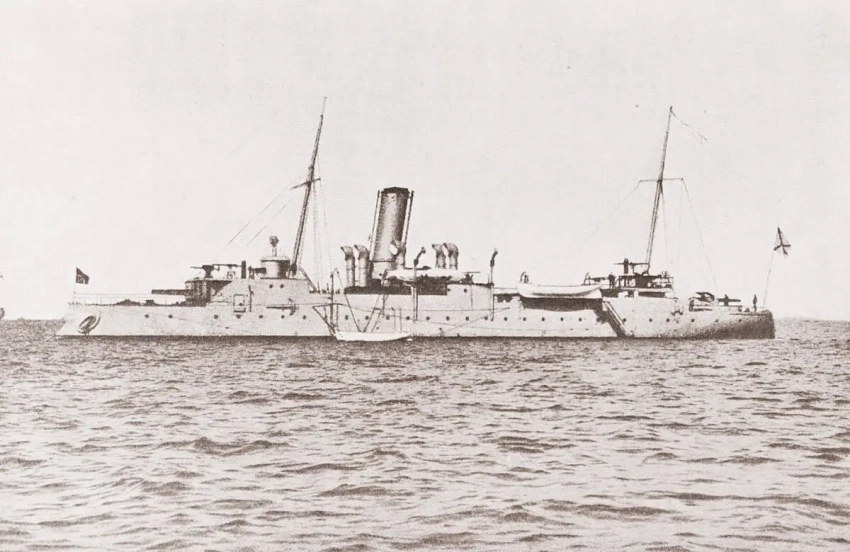

Российская «ренделовская» канонерка «Сивуч»

Помимо этого, согласно 20-летней кораблестроительной программе 1882 года, были заказаны две канонерские лодки типа «Сивуч» («Сивуч» и «Бобр»), вооружённые одним 9-дюймовым и одним 6-дюймовым орудиями. В основу проекта сначала решили заложить шведские канонерки «Эдда» и «Рота», но в результате решили разработать оригинальный проект.

Постройку «Бобра» заказали заводу Крейтона в Або, «Сивуча» — шведскому Бергзундскому заводу. Изначально финны пытались заполучить оба заказа, но шведы строили быстрее, при весьма достойном качестве. Шведская канонерка вступила в строй первой, впрочем, в срок не уложились обе верфи. Кроме того, и шведы, и финны допустили перегруз: вместо запланированных 950 тонн, канонерские лодки получили водоизмещение 1134 тонны «Сивуч» и 1230 тонн — «Бобр». 2 декабря 1883 года обе канонерки были зачислены в «списки флота, в состав Сибирской флотилии». Это были корабли со стальным корпусом, длинным тараном и парусным вооружением брига. Вооружение состояло из 9-дюймового орудия в закрытом небронированном помещении на носу (угол обстрела — 36 градусов на борт от диаметральной плоскости), кормового 6-дюймового орудия и шести 9-футовых (107-мм) пушек Круппа, по 3 на борт.

Мореходная канонерская лодка "Бобр", морские котики - уважают!

Поначалу канонерские лодки на Дальнем Востоке занимались... наукой! «Сивуч» проводил исследования северо-западного побережья Японского моря, работал с начальником Южно-Уссурийской горной экспедиции в Татарском проливе, доходил до мыса Дежнёва, с заходами в Анадырский залив, залив Корфа и бухту Преображение. Затем возил геологические партии, искавшие уголь в районе реки Сучан. Ходил в Сиам и залив Талиенван, где русский флот присмотрел незамерзающую гавань, впоследствии ставшую портом Дальний. «Бобр» проводил промерные работы и гидрографические исследования в заливе Америка (сейчас — Находка), в честь командира канонерки, капитана 2-го ранга П. С. Павловского, был назван мыс и бухта Павловского (автору доводилось там служить, поначалу удивляло произношение ПавлОвск вместо привычного для питерцев Павловск...). Потом «Бобр» охранял лежбища морского котика на Командорских островах (да, «Баллада о трёх котиколовах» Киплинга — именно об этом корабле и его коллегах, предупреждает: «Не смейте котиков стрелять у русских Командор!»), обследовал Уссурийский залив и побережье Кореи.

Боевое крещение «Бобр» получил во время подавления «Боксёрского восстания». Канонерская лодка принимала участие в обстреле захваченных повстанцами фортов Таку в июне 1900 года. Тогда осколками китайских снарядов на канонерке было выведено из строя 9-дюймовое орудие, но раненых и погибших не было («Сивуч» подошёл к Таку, когда бой уже закончился). После чего «Бобр» вместе с «Сивучем» поддерживал огнём германский десант, захватывавший китайскую крепость. После подавления восстания обе канонерки приняли участие в операциях против хунхузов.

В русско-японскую войну «Бобр», находившийся в Порт-Артуре, «работал по специальности» — вёл огонь по наступавшим частям японцев, поддерживал огнём контратаки русских войск. Ну и немного «халтурил» — занимался тралением мин, отражал атаки японских брандеров и миноносцев, прикрывал боевое траление... Но конец был трагичен: «Бобр» погиб от попадания 280-мм японского снаряда под конец обороны крепости. «Сивуч» встретил войну в Инкоу на ремонте. Когда японцы начали наступление на Инкоу, канонерка попыталась отойти по Ляохэ, но, отойдя 125 вёрст по реке, остановилась из-за перекатов и малых глубин. 20 июля 1904 года экипаж снял с канонерки ценные вещи и взорвал корабль.

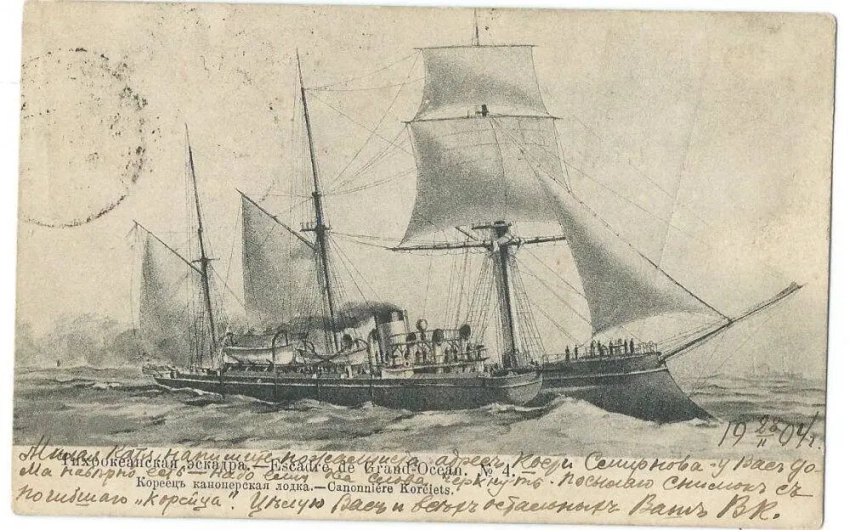

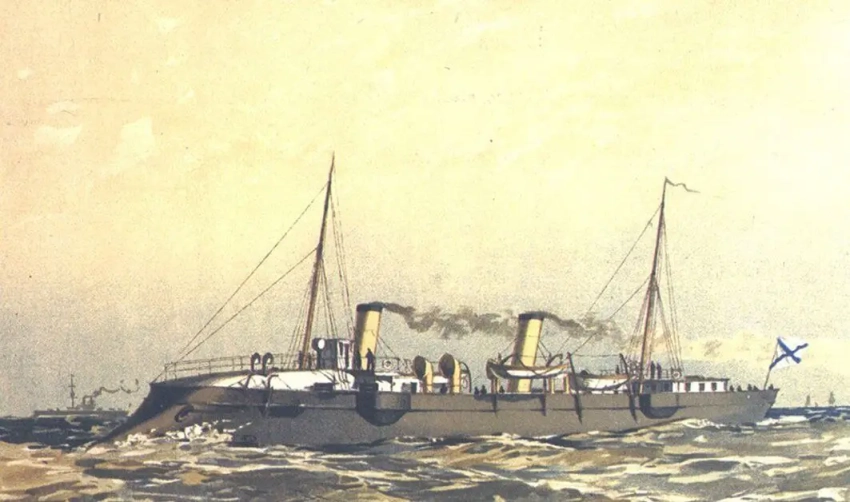

Тот самый «Кореец»

На базе проекта «Бобра» и «Сивуча» были построены канонерские лодки «Манджур» и «Кореец». Планировалось построить девять канонерок, три для Балтики и шесть — для Чёрного моря, но впоследствии от одной из балтийских канонерок было решено отказаться, и их осталось две. «Манджур» строила та же шведская фирма, что и «Сивуч», а «Кореец» заказали датской компании «Бурмейстер ог Вайн» (жена Александра III и мама цесаревича Николая была датчанкой, так что...). Проект от прототипов отличался вооружением: вместо 1х8-дюймовой пушки поставили 2х8-дюймовые — обе в носу, на спонсонах, сохранились и кормовая 6-дюймовка, и бортовые 4х9-фунтовые (107-мм) орудия, и 2х47-мм и 4х37-мм пушки. 8-дюймовые орудия были те же, что и на «Рюрике», с длиной ствола в 35 калибров, стрелявшие на дымном порохе.

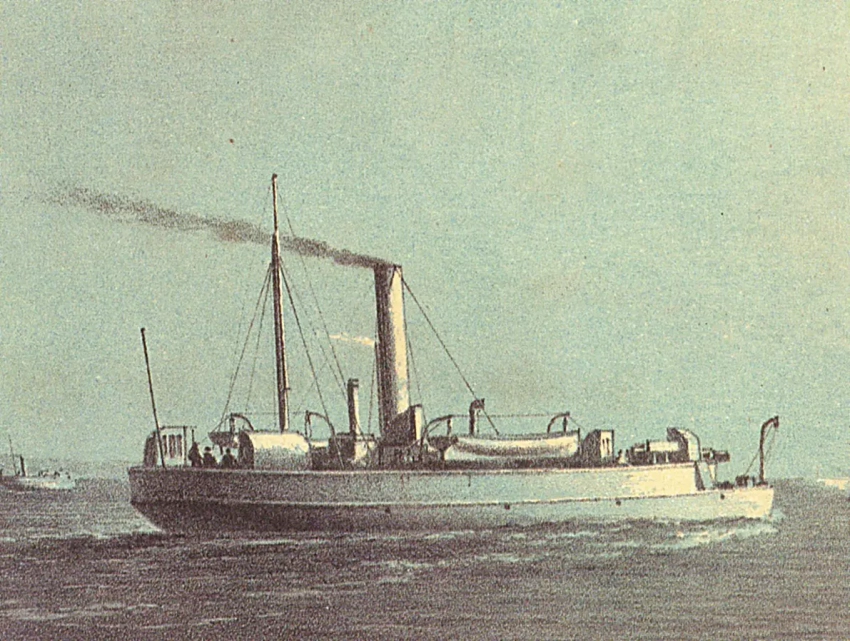

Канонерская лодка «Манджур»

Обе канонерки показали прекрасную мореходность, поэтому гоняли их в хвост и в гриву: они вели гидрографические исследования, выполняли службу стационеров в китайских и корейских портах, боролись с браконьерами на Командорах, в составе союзной эскадры заставляли Японию отказаться от завоеваний в Китае после японо-китайской войны, подавляли «Боксёрское восстание»... «Кореец» отличился при взятии фортов Таку. С началом русско-японской войны «Кореец» погиб в Чемульпо, а «Манджур»... «Манджур» не напрягался — нёс службу стационера в мирном Шанхае. А потом пришла японская эскадра из трёх крейсеров, и канонерка, разоружившись, интернировалась. Командир корабля, капитан 2 ранга Николай Корун, добрался до Порт-Артура, где погиб вместе с адмиралом Макаровым на «Петропавловске».

Контр-адмирал Григорий Карлович Старк

А канонерка... Она служила в прежнем качестве — стационера — до 1917 года, когда перешла на сторону Советской власти, но после захвата белыми была выведена из строя. При Дальневосточной Республике — отремонтирована, а в 1922 году вместе с остатками белогвардейцев ушла в Манилу, где адмирал Григорий Карлович Старк распродал корабли, поделив деньги между матросами и офицерами Сибирской флотилии. Купили канонерку японцы, которые переоборудовали её в гражданское судно, потопленное американской авиацией в апреле 1945 года.

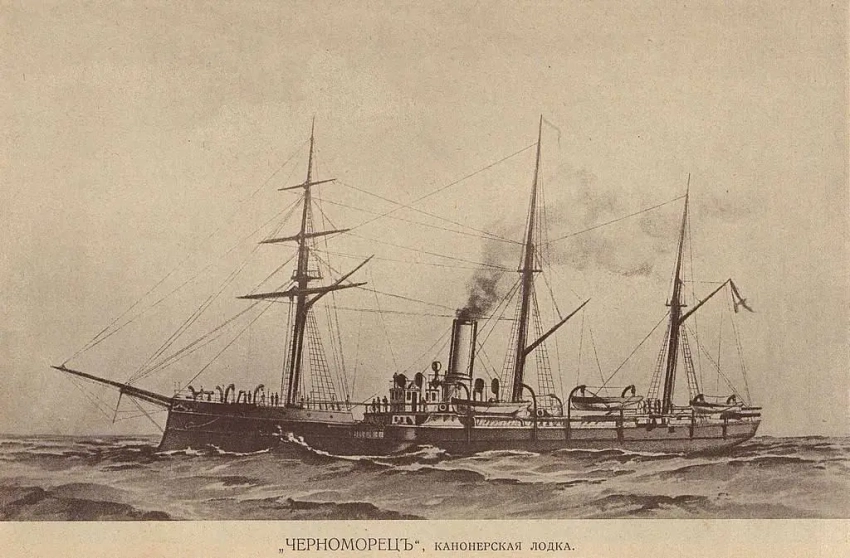

Канонерская лодка «Черноморец»

Черноморские канонерки этого типа: «Кубанец», «Терец», «Уралец», «Запорожец», «Черноморец» и «Донец» ничем не прославились и были мирно сданы на слом в 20-е годы прошлого века.

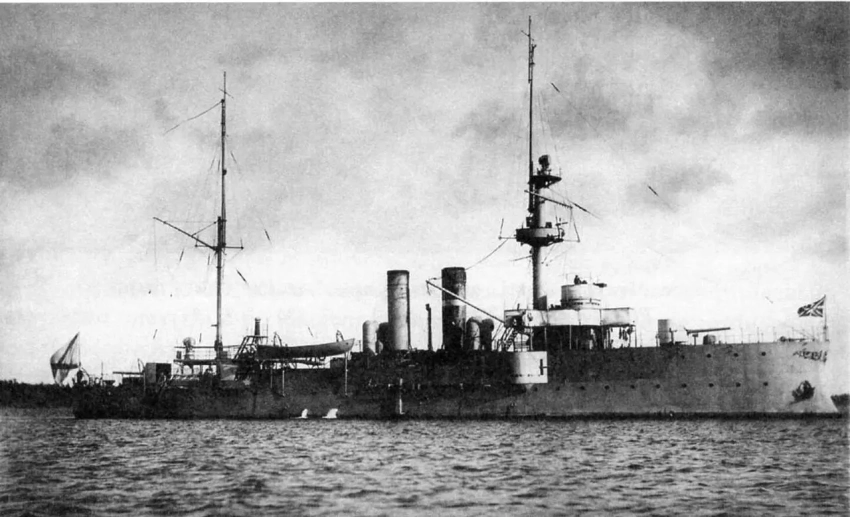

Канонерская лодка «Грозящий»

В 1887 году МТК был заказан проект четырёх канонерских лодок типа «Грозящий»: «Грозящий», «Гремящий», «Отважный» и «Храбрый». Это были канонерские лодки нового типа: во-первых, понадобилось охранять броненосцы от атак миноносцев (немцы активно строили флот и скоро могли начать представлять для Балтийского флота угрозу), а во-вторых, у России возникла нужда в защите своих дальневосточных владений, для чего нужны были корабли не слишком большие, дешёвые, но при этом мореходные, бронированные и с сильной артиллерией! Технические условия были выданы на броненосную лодку со скоростью не менее 15 узлов, осадкой не больше 3,35 метра, с вооружением из одной 8-дюймовки и нескольких скорострелок.

Первой, в 1892 году, в строй вступила канонерка «Грозящий». Это был корабль водоизмещением в 1700 тонн, с бронепоясом толщиной 76-127 мм, бронепалубой — 19-38 мм и бронерубкой — 25 мм. Вооружена канонерка была 1х229-мм, 1х152-мм, 6х47-мм и 2х37-мм орудиями. Скорость хода до 15 узлов не дотянула, но 14 узлов на мерной миле «Грозящий» показал. Таким образом, это была практически бронированная версия канонерских лодок типа «Сивуч».

«Грозящий» первым из русских кораблей прошёл Кильским каналом, участвовал в международной миротворческой операции на Крите, потом был учебным кораблём, а в 1911 году переклассифицирован в тральщик. Потом — в плавбазу дивизии траления, а потом, в 1915 году... Снова в канонерскую лодку! В этом качестве участвовал в сражении в Рижском заливе, Моонзундском сражении. В 1917 году — в составе РККФ, но уже в 1918 году разоружён и в 1924-м — разобран на металл.

«Гремящий» на Тихом океане

Если головной корабль серии построили с горизонтальными паровыми машинами, то все остальные лодки — с более современными вертикальными. Все лодки строили в России на Новом Адмиралтействе и Балтийском заводе. Машину для «Гремящего» заказали в Англии, для «Отважного» и «Храброго» — в России. Броня на все канонерки пошла английская — отечественные производители затягивали сроки освоения новых технологий. На всех лодках после «Грозящего» изменили форму боевой рубки и планировку жилых помещений. Постройка канонерских лодок в России затянулась: если заграницей подобные корабли строили за год, то на Новом Адмиралтействе в Санкт-Петербурге «Грозящий» строили 4 года, а «Отважный» на Балтийском заводе — 3 года.

Хоть канонерки и строили для Балтики, «Гремящему» и «Отважному» пришлось идти на Дальний Восток. «Гремящий» подорвался на мине в Порт-Артуре 5 августа 1904 года. Погибло 8 членов экипажа, 12 — ранено. «Отважный» был затоплен экипажем в бухте Белый Волк накануне капитуляции крепости — 19 декабря 1904 года.

Благополучнее всех сложилась судьба у канонерки «Храбрый». Она служила на Балтике, вывозила в море на практику кадетов. В 1915 году была отправлена для защиты Або-Аландской шхерной позиции. В том же году на «Храбрый» были установлены орудия с севшего на мель немецкого крейсера «Магдебург», а в 1916 году — зенитный пулемёт. Лодка участвовала в высадке десанта в районе маяка Домеснес и обороне Ирбенского пролива. В Моонзундском сражении канонерка пыталась спасти повреждённый эсминец «Гром», но не преуспела — порвался буксир. Правда, экипаж эсминца спасти удалось. Обнаружив, что немецкий эсминец «В-98» пытается взять «Гром» на буксир, «Храбрый» открыл огонь как по «Грому», так и по немцу, потопив «новик» и повредив «германца».

В 1922 году корабль получил новое имя: «Красное знамя» и стал учебной канонерской лодкой, потом — плавбазой подлодок. В 1930 году прошёл капитальный ремонт, который от старой канонерки оставил только корпус. В 1942 году канонерка погибла после попадания двух торпед с финского торпедного катера V-2. В 1943 году поднята и в 1944 году введена в строй. С 1956 года — учебная канонерская лодка, с 1959-го — плавказарма. На металл пущена в начале 60-х годов. Долгая и насыщенная жизнь!

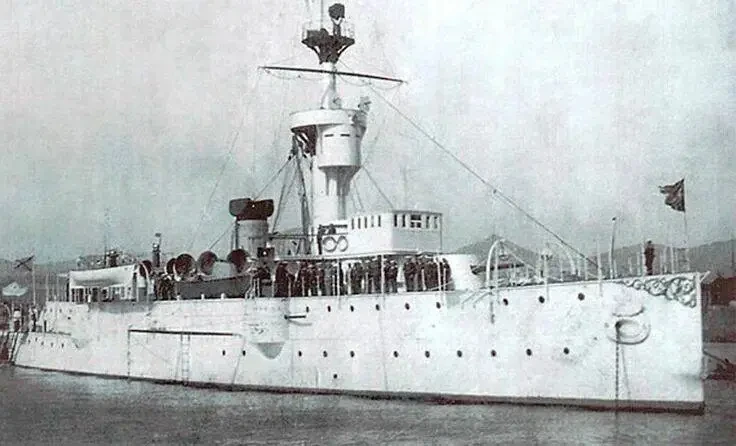

«Гиляк» — самая современная русская канонерка русско-японской войны.

Самой новой русской канонеркой, участвовавшей в русско-японской войне, стала канонерская лодка «Гиляк». Это была самая современная из русских канонерок, причём как по сроку закладки (30 апреля 1896 года), так и по корабельной архитектуре. Полностью стальной корпус, палубы в жилых помещениях и на мостике крыты линолеумом, бронированная (полдюйма толщиной) палуба над машинно-котельным отделением, бронированные же переборки оного, массивная стальная мачта с боевым марсом и наблюдательной рубкой...

«Гиляк», затопленный в Порт-Артуре

Биография «Гиляка» не сильно отличается от других дальневосточных канонерок: подавление «боксёрского восстания», бой с фортами Таку, где лодка едва не погибла — попадание двух 152 или 203-мм снарядов привело к пожару в снарядном погребе, к счастью, не приведшему к взрыву, но в этом бою погибло и было ранено 59 членов экипажа канонерки, а сам корабль был поставлен в док для ремонта. Борьба с джонками хунхузов, служба стационером, охрана порт-артурского рейда в ходе русско-японской войны, гибель от попадания пяти 280-мм снарядов японской осадной артиллерии.

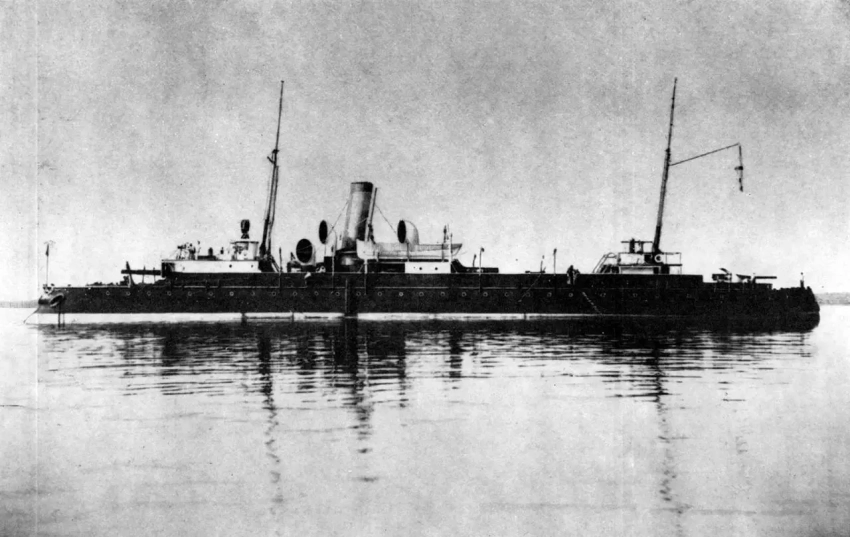

«Кореец II»

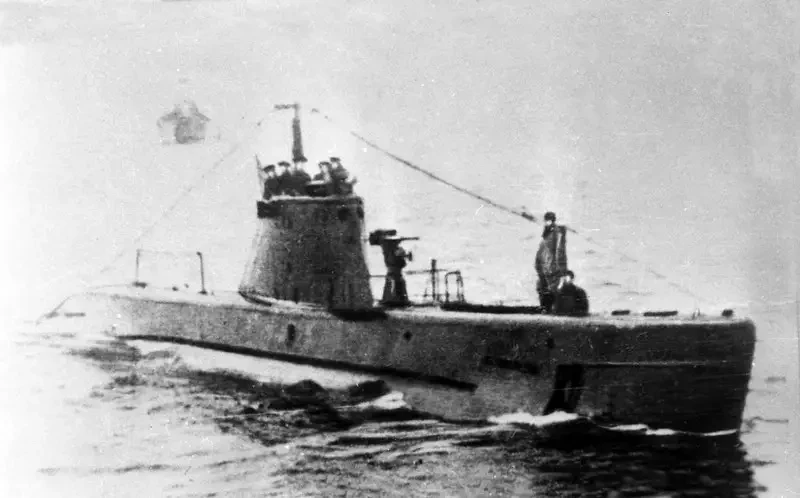

Закончить можно канонерскими лодками «Сивуч II», «Бобр II», «Кореец II» и «Гиляк II». Лодки заложили в 1906 году, ввели в строй в 1908 году. Они имели водоизмещение 990 тонн, броню 12-20 мм, две вертикальные паровые машины тройного расширения, запитанные от четырёх котлов Бельвиля, мощностью 868 лошадиных сил. Вооружение канонерок было представлено 2х120-мм орудиями с длиной ствола в 45 калибров и 4х75-мм пушек Канэ, кроме того, на канонерки устанавливались 3 пулемёта. Слабое вооружение объяснялось тем, что корабли должны были проходить службу на китайских реках, а против тогдашних китайцев дредноутов не требовалось.

«Гиляк» и «Кореец» (цифры опускаю, поскольку ранее они были даны, во избежание путаницы с первым поколением канонерок этого имени) отправились на Дальний Восток в 1908 году, но дальше Средиземного моря не дошли. Они успели поучаствовать в спасательной операции на Сицилии, после Мессинского землетрясения 28 декабря 1908 года, после чего получили приказ на возвращение в Либаву — контр-адмирал Николай Эссен настоял перед Николаем II о включении канонерок в отряд для обороны финских шхер (кроме того, мореходные качества кораблей были настолько плохи, что до Дальнего Востока они могли и не дойти...).

Гибель «Балтийского «Варяга»

В Первой мировой войне особо прославилась канонерская лодка «Сивуч», получившая неофициальное прозвище «Балтийского «Варяга»». Канонерка вместе с «Корейцем» участвовала в обороне Рижского залива. Надо сказать, что флотилия уже ушла в Моонзунд, а о двух канонерках, днём обстреливавших позиции германских войск, а ночью ставивших мины, забыли, так что приказ на отход из залива они получили с опозданием на сутки, когда вернулись в Усть-Двинск.

В общем, утром 19 августа, пользуясь густым туманом, корабли направились к Моонзундскому архипелагу. Внезапно из тумана выскочил немецкий крейсер «Аугсбург» и два эсминца. Командир «Сивуча» Пётр Черкасов был опытным моряком, поэтому не растерялся, а отдал приказ на открытие огня. Достаточно быстро один из немецких эсминцев пошёл на дно, другой отошёл, на крейсере начался пожар. Но и канонеркам досталось, «Кореец» отделался попаданием в мачту, но «Сивуч» получил несколько пробоин ниже ватерлинии в районе машинного отделения и потерял управление. Тут случилось то, что на войне происходит сплошь и рядом. Немцы не поняли, с кем столкнулись (туман!), и решили, что им противостоит линкор «Слава», поэтому командир «Аугсбурга» запросил помощи.

Вскоре подошёл командующий германской эскадрой Шмидт с парой линкоров и флотилией эсминцев... Черкасов приказал «Корейцу» уходить, а сам принял бой. Шансов не было, изрешечённый «Сивуч» начал тонуть, но продолжал вести огонь из оставшихся орудий. Когда корабль уходил на дно, экипаж пел «Варяга». После боя немцы подобрали 2 офицеров и более 30 матросов канонерки. Да, «Корейцу» тоже не повезло: сел на мель и был взорван экипажем (обидно, что немецких кораблей на тот момент в заливе уже не было, но командир канонерки, капитан 2 ранга Иван Федяевский, об этом не знал).

Речные канонерки «Бурят», «Монгол» и «Орочанин».

В этом обзоре не затронуты речные канонерки, которых в России было построено также достаточно много, причём весьма интересных проектов. Впрочем, большая часть из них вскоре после постройки была переклассифицирована в мониторы...

- Герхард фон Цвишен

Обсудим?

Смотрите также: