«Подводная лодка уходит в воду...»

«Ханли» 1862 год

Идея нанести врагу удар из-под воды стара как мир. Ещё в лохматые греко-персидские войны описывали, как греческие пловцы ночью скрытно подплывали к персидским кораблям и перерезали их якорные канаты. Потом была масса проектов подводных лодок. Лодок, потому что для тайно подобравшегося вплотную к врагу аппарата большое водоизмещение было не обязательно. Первый успешный опыт применения подлодки — уничтожение 17 февраля 1864 года федерального шлюпа «Хаусатоник» подлодкой конфедератов «Ханли». Ну как успешный... Шлюп и в самом деле затонул, но и экипаж подлодки в полном составе погиб из-за множественных баротравм (лодку подняли в 2000 году, и сейчас это одна из наиболее правдоподобных версий гибели подводников Конфедерации, хотя и далеко не единственная).

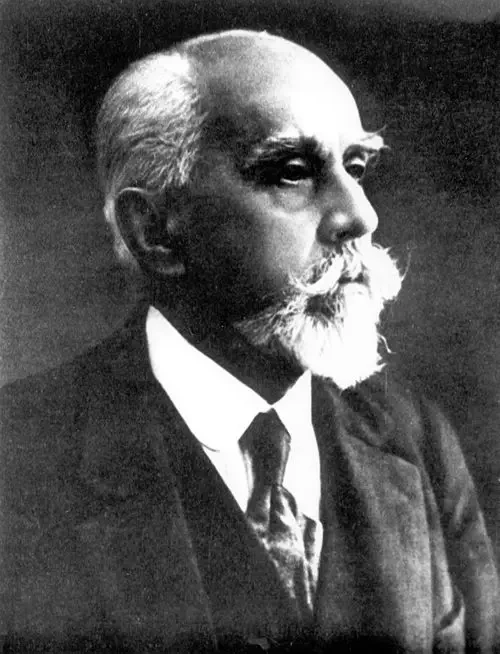

Степан Карлович Джевецкий

В России одним из пионеров подводного плавания стал изобретатель Степан Карлович Джевецкий. Нет, подлодки строили и до него (Ефим Никонов с его «потаённым судном», о котором ничего толком не известно, — первый, но после него был и проект генерала Карла Шильдера (вооружённый ракетами!), и построенная подлодка изобретателя русской торпеды Ивана Александровского), тем не менее... Все они не были приняты на вооружение, а Джевецкий оказался достаточно светским человеком для того, чтобы пропихнуть свой проект.

Во время испытаний на Гатчинском пруду он, после подрыва плотика-мишени и всплытия, вышел из своего аппарата и подарил императрице Марии Фёдоровне букет её любимых орхидей, что стало причиной принятия на вооружение подлодки Джевецкого, снабжённой педальным приводом. Лодок Джевецкого настроили 50 штук, вступивших в строй в 1881 году, но, если серьёзно, их боевые возможности были весьма сомнительны и вряд ли кардинально отличались от несчастной «Ханли», так что слава богу, что испытать их в ходе реальных боевых действий не довелось.

Подводный велосипед Джевецкого

Но шло время, и технически построить боеспособную подлодку стало возможно, используя схему из двигателя внутреннего сгорания и генератора, заряжающего аккумуляторную батарею, которая, в свою очередь, приводила в движение электродвигатель подводного хода (первым или одним из первых свои лодки электродвигателем оснастил всё тот же Джевецкий, но ДВС для движения в надводном положении и подзарядки батареи он на них не поставил). Первым это сделал Джон Филипп Холланд в 1897 году, но в России не стали бездумно покупать лодки Холланда (по крайней мере, по началу, потом купили несколько штук), а создали 19 декабря (по старому стилю) 1900 года комиссию по разработке проекта первой русской ПЛ со смешанной энергетической установкой. Проект должен был быть подготовлен к маю того же года...

«Миноносец №113»

Проект, секретности ради, спрятали за обтекаемое название «миноносец №113». Главным конструктором первой подлодки Российского флота стал знаменитый инженер-кораблестроитель Иван Бубнов, в мае 1901 года он доложил в Морской Технический комитет (МТК) о завершении проектирования подлодки. Ну как завершении... Было завершено проектирование корпуса, что давало возможность приступить к постройке подлодки, но проектирование отдельных механизмов ещё велось, так что ставить их на лодку предполагалось по мере готовности. Заказ на постройку получил Балтийский завод, при этом листовую сталь поставлял Путиловский завод, баллоны для сжатого воздуха — Обуховский завод, а электромоторы и аккумуляторную батарею заказали во Франции, фирме «Сотерн-Гарле».

Беклемишев Михаил Николаевич

Нельзя сказать, что опыт Холланда не был востребован: в июле 1901 года лейтенант Михаил Беклемишев (впоследствии генерал-майор по Адмиралтейству и основоположник торпедного дела в России) отправился в США, на верфи Холланда, где ознакомился с новейшей подлодкой «Фултон», которая ещё находилась в достройке. Наблюдая за строительством подлодки и даже совершив на ней пробное погружение, Беклемишев доложил, что русский проект зарубежным ни в чём не уступает, а в ряде деталей и превосходит.

Подлодка «Дельфин»

Подлодка, получившая имя «Дельфин», имела надводное водоизмещение 113 тонн, подводное водоизмещение 124-135,5 тонн, длину 19,6-20 метров, ширину — 3,66 метра, среднюю осадку 2,9 метра. В движение её приводила энергетическая установка из бензинового двигателя мощностью 320 лошадиных сил и электромотора мощностью 138,6 лошадиных сил, запитываемого от аккумуляторной батареи из 50 элементов. Вооружена лодка была двумя торпедными аппаратами системы Джевецкого, стрелявших торпедами образца 1898 года. Экипаж лодки составлял 10-20 человек (брали в подводники только добровольцев и только некурящих — пары бензина, однако...), рабочая глубина погружения — 50 метров, скорость в надводном положении — 9 узлов, в подводном — 6 узлов. На палубе имелась 70-сантиметровая рубка с герметичным люком, на крышке которого был установлен «клептоскоп» — примитивный перископ длиной в 2 метра.

Подлодка была выполнена по однокорпусной схеме, прочный корпус — веретенообразный, из никелевой стали толщиной 8 мм. Шпангоуты — наружные, пространство между ними заполнено двумя слоями брусков лиственницы, а сверху обшито тонким оцинкованным железом. Балластные цистерны расположены в оконечностях, которые выполнены менее прочными. Кроме того, имелась центральная цистерна главного балласта (ЦГБ), расположенная под входным люком.

Погружение было достаточно опасным аттракционом: принятие балласта осуществлялось самотёком, через кингстоны, при этом клапана вентиляции цистерн выведены... Внутрь прочного корпуса! То есть для погружения надо было заполнять цистерны, держа открытым верхний рубочный люк, дабы стравливать излишек давления, и закрывать его уже в самый последний момент, когда через него уже была готова политься вода. В общем, тестикулы первым русским подводникам следовало иметь из стали не менее прочной, чем корпус подлодки! Правда, время погружения было достаточно велико — порядка 15 минут, но тем не менее... Строительство лодки обошлось казне в 388 тысяч рублей.

В марте 1902 года подлодка была зачислена в состав ВМФ как «Миноносец №150», командиром корабля был назначен Михаил Беклемишев. При этом готовность корабля была весьма условной: на нём пока что не было двигателя надводного хода. За ним Беклемишев поехал в Германию и Францию (немцы из фирмы «Даймлер», которым изначально заказали бензиновый мотор, схалтурили, и пришлось искать альтернативы у французов из «Сотерн-Гарле»). В конце концов, в апреле 1903 года даймлеровский двигатель был поставлен, замечания устранены, и в мае подлодка спущена на воду и приступила к испытаниям на электромоторах.

Беклемишев на борту «Дельфина»

8 июня 1903 года лодка вышла на ходовые испытания. Первое погружение не обошлось без эксцессов: лодка «провалилась», не удержавшись на заданной глубине, и воткнулась в грунт. Когда удалось всплыть, Беклемишев и Бубнов сняли фуражки, перекрестились, и кто-то из них произнёс: «Ну вот, слава Богу, и поплавали под водой...». Тем не менее, после устранений выявленных недоработок 21 июня Бубнов подал рапорт главному инспектору кораблестроения Николаю Кутейникову, на котором тот сделал пометку: «К сведению господ членов и к делу. Начало сделано прекрасное». Начало и впрямь было прекрасно — никто не погиб, и слава Богу!

7 октября «Миноносец №150» был отнесён к судам 3 ранга и вошёл в состав Балтийского флота. ТТХ у первой подлодки были достаточно неплохие, но условия жизни экипажа оставляли желать лучшего: у подводников не было даже коек, низшие чины ночевали на кожухах аккумуляторов. Впрочем, уже в мае 1904 года «Миноносец №150» получил собственное имя — «Дельфин» и... стал учебной подлодкой. Дело в том, что к тому времени для войны на Тихом океане были закуплены лодки у Холланда, так что срочно требовалось готовить экипажи.

Лейтенант Анатолий Черкасов

16 июня 1904 года капитан 2-го ранга Беклемишев убыл в Кронштадт по служебной надобности, а его старпом, лейтенант Черкасов, руководил учебным погружением. Из штатного экипажа на подлодке были лишь четверо матросов, остальные — приписной личный состав. Всего на борту подлодки находилось 36 человек. Черкасов скомандовал погружение, сам же в это время находился на верхней палубе. Поскольку лодка, по его опыту, погружалась долго, он успел докурить сигарету и спустился внутрь. Вот только лейтенант не учёл, что «Дельфин» перегружен обучаемыми, поэтому погружается быстрее, а на вахте стоят новички...

В общем, когда Черкасов спустился внутрь, матросы начали закрывать верхний рубочный люк (на это требовалось порядка 30 секунд — люк закрывался при помощи червячной передачи), между тем мимо проходило судно, волна от которого хлынула внутрь. Неопытные моряки бросились наверх, пытаясь выскочить через закрывающийся люк, трое успели, четвёртого насмерть задавило крышкой, его труп не позволил задраить люк, вода хлынула внутрь лодки.

Квартирмейстеры Рожнов и Сюткин и поручик Горазаев попытались продуть концевые цистерны, но было поздно. Матросы, закрывавшие люк, втянули тело погибшего внутрь и задраили-таки его, но в лодке воды набралось уже по шею, причём плёнка бензина на поверхности не давала дышать... Подводники вновь открыли рубочный люк, через который смогли выйти два офицера и семь матросов. Лейтенант Черкасов, услышав слова одного из моряков: «Ваше благородие, из-за вас погибаем!», спасаться не стал, а ушёл в корму, где и погиб. Спаслось 12 человек, ни один из которых из подплава не ушёл...

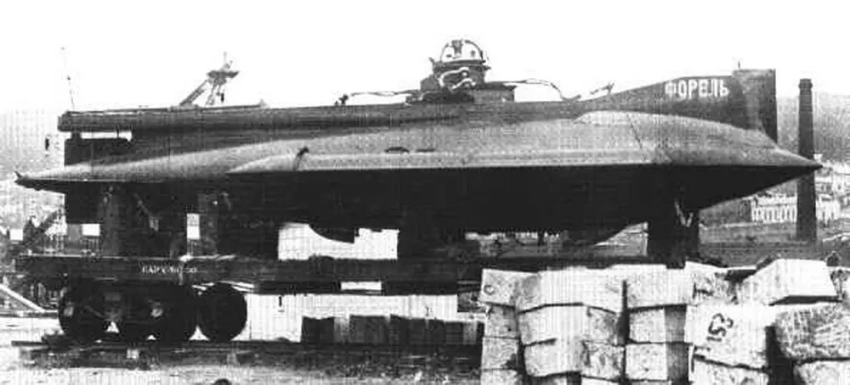

«Форель» — крупповский подарок.

Между тем на Дальнем Востоке началась русско-японская война, и ждать строительства новых подлодок на отечественных верфях времени не было, поэтому руководство РИФ прибегло к проверенному способу пополнения флота — покупке кораблей за рубежом. Заказ на три подлодки разместили в Германии, у Круппа, который в благодарность (Кайзерлихмарине ему ещё ни одной лодки не заказал!) подарил русскому флоту ещё одну субмарину — «Форель». Правда, у «Форели» не было двигателя внутреннего сгорания, а зарядка аккумуляторной батареи проводилась в базе, но, учитывая небольшую автономность первых подлодок, слишком большим недостатком это не было: ёмкости батареи хватало, чтобы на скорости 4 узла пройти 20 миль.

Зато «Форель» обладала огромным достоинством: она помещалась на железнодорожную платформу. Остальные «немки» были построены по проекту «Е» и получили имена «Карп», «Карась» и «Камбала». Это были достаточно крупные подлодки надводным водоизмещением в 205 и подводным в 236 тонн, вооружённые 1 торпедным аппаратом калибра 457 мм. Они были оснащены двумя 200-сильными керосиновыми двигателями и двумя 200-сильными электродвигателями и способны развить скорость 10 узлов над водой и 8,5 узлов под водой.

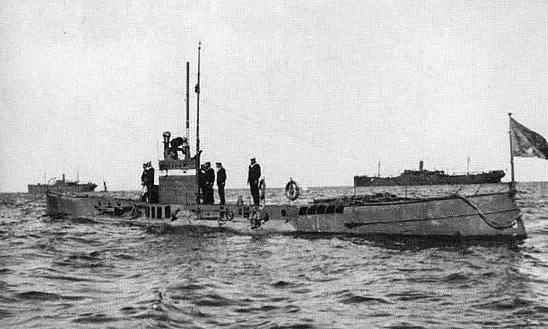

Подлодка «Сом», в девичестве «Фултон»

Одновременно по одной подлодке заказали у американских фирм «Лэйк сабмарин компани» и «Электрик бот компани». Первая — «Протектор» конструкции инженера Саймона Лэйка, в России стала «Осетром», вторая — «Фултон» конструкции Джона Холланда, получила имя «Сом». Длина корпуса как у «Осетра», так и у «Сома» не превышала 20 метров, надводное водоизмещение первого — менее 150 тонн (точнее — 136), второго — 105 тонн. Что было весьма удобно — лодки перевезли во Владивосток по железной дороге.

«Фельдмаршал граф Шереметьев» — подарок от родственников

В то же время на Балтийском заводе со 2 января по 26 марта 1904 года было заказано шесть подлодок типа «Касатка»: «Касатка», «Скат», «Налим», «Макрель», «Окунь» и «Фельдмаршал граф Шереметьев» (на эту лодку деньги собрал род Шереметьевых, отсюда и название). Эти подлодки были развитием проекта «Дельфин». Однокорпусные лодки с водопроницаемой надстройкой, которая повышала мореходность.

Длина выросла до 33 метров, надводное водоизмещение — со 113 до 135 тонн, подводное — со 140 до 177. Обводы лодок были удачнее, чем у «Дельфина», поэтому скорость — выше: надводная — 8,5 узлов, подводная — 5,5 узлов. И это при снижении мощности энергетической установки: на «касатках» стояли два бензиновых мотора «Панар» по 60 лошадиных сил каждый и 1 электромотор — 100 лошадиных сил.

Выросло и вооружение — 4 ТА системы Джевецкого. Характерной особенностью этих лодок поначалу стали три рубки на палубе: носовая, кормовая и средняя (кормовая использовалась как поплавок, предотвращающий потерю продольной остойчивости), но впоследствии их заменили на одну.

Князь Владимир Трубецкой, по прозвищу «Шайтан-капитан», а кто ещё мог командовать первыми подлодками?

В 1905 году во Владивостоке собрался представительный отряд из 13 подлодок. Правда, последние 4 до конца русско-японской войны прибыть на театр военных действий не успели. Впрочем, первый приказ на атаку подводной лодки можно зафиксировать: 9 февраля к Владивостоку подошёл отряд японских кораблей. Атаковать неприятеля получил приказ «Сом», но приказ был откровенно идиотским — у подлодки не было торпед, так что пришлось его отменить. Зато «Сом» принял участие в первых в отечественном флоте учениях по преодолению противолодочных сетей. Вот как его описывает командир подлодки лейтенант князь Владимир Трубецкой:

«27 марта снялся с якоря, погрузился на глубину 16 футов и, идя со скоростью 6 узлов, прорвал сеть, причём лодка быстро стала подниматься, не слушая горизонтальных рулей, но, увеличив ход до 7 узлов, заставил слушаться рулей. Всплыв по своему желанию на поверхность, оказалось, что я сеть прорвал и всю её вместе с буйками тащил за собой...».

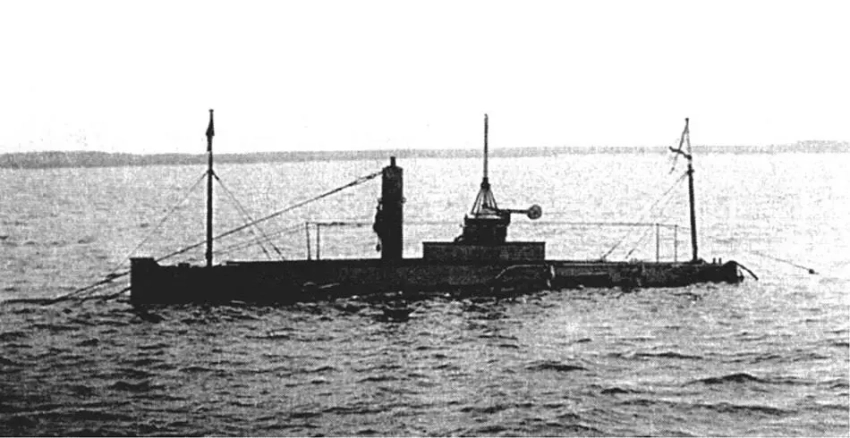

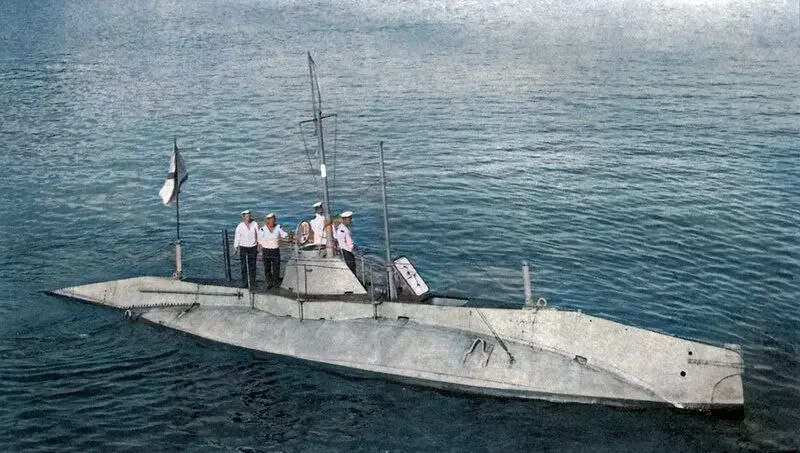

Подлодка «Касатка»

«Сом» и прочие подлодки несли дозорную службу, вели ближнюю разведку и занимались обороной побережья полуострова Муравьёва-Амурского. «Сом» за время русско-японской войны прошёл 1318 миль над и 93 мили под водой, порой удаляясь от Владивостока на 120 миль. Наибольшая продолжительность нахождения подлодки в море составила 8 суток, из которых под водой — 16 часов 35 минут. Столкновений же с японским флотом зафиксировано ровно одно — 28 апреля 1905 года, когда русские подлодки «Сом», «Касатка» и «Дельфин» в районе бухты Преображения встретили пару японских миноносцев. «Сом» начал погружение для атаки, в ходе которого лодка была обстреляна миноносцем (напомню, что погружение во время оно длилось весьма долго). Погрузившись на 12 метров, лодка начала маневрировать для выхода в атаку, но миноносцы ушли в туман...

К 29 марта 1906 года, когда Николай II подписал указ о выведении подлодок из числа миноносцев (да-да, именно эта дата сегодня официально считается Днём подводника!), лодок в составе флота было уже 20 единиц. Дело в том, что у Холланда были куплены права на его «Фултон», и производство подлодок типа «Сом» было налажено на Невском судостроительном заводе. Всего в России было построено 6 подлодок этого типа: «Щука», «Пескарь», «Стерлядь», «Белуга», «Лосось» и «Судак», пять из которых в 1909 году были оснащены дизельным двигателем вместо бензинового, а «Белуга» получила керосиновый мотор фирмы «Кёртинг».

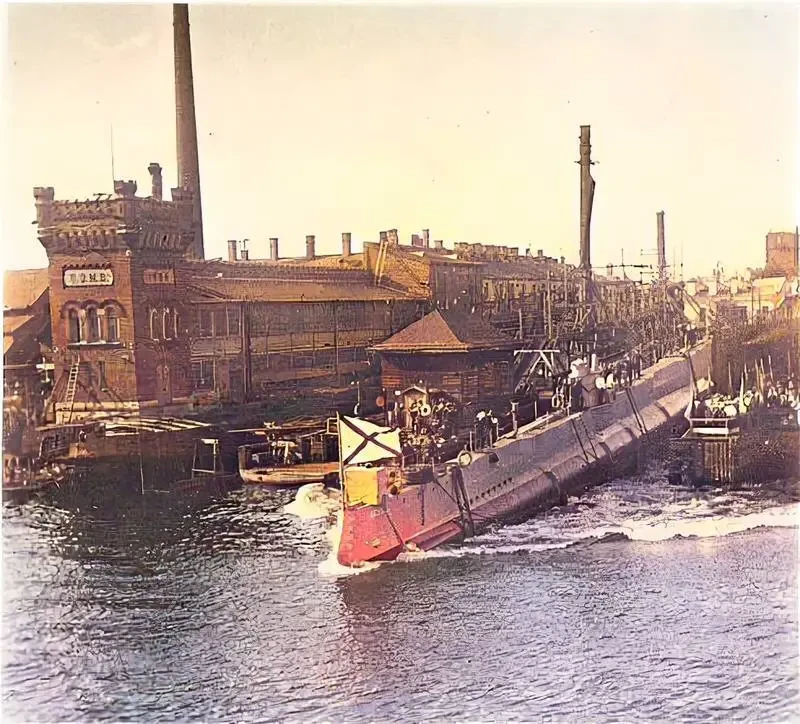

Спуск на воду «Акулы»

Впрочем, все эти лодки старели просто стремительно! Сразу после русско-японской войны стало ясно, что нужно строить подлодки значительно большего водоизмещения. Но и о малых подлодках забывать не рекомендовалось. В результате Бубновым было создано сразу два проекта лодок, которые МТК признал опытными. Малой лодкой стала «Минога», а большой (вскоре такие лодки будут тянуть максимум на средние, но тогда...) — «Акула». Одной из претензий к лодкам прошлых типов стали те самые торпедные аппараты Джевецкого, в которых торпеды пристёгивались хомутами к бортам подлодки. Во-первых, зимой хомуты имели свойство замерзать, а во-вторых, хранение торпеды под водой не лучшим образом сказывалось на её исправности (впрочем, этот момент пытались решать при помощи обильной смазки).

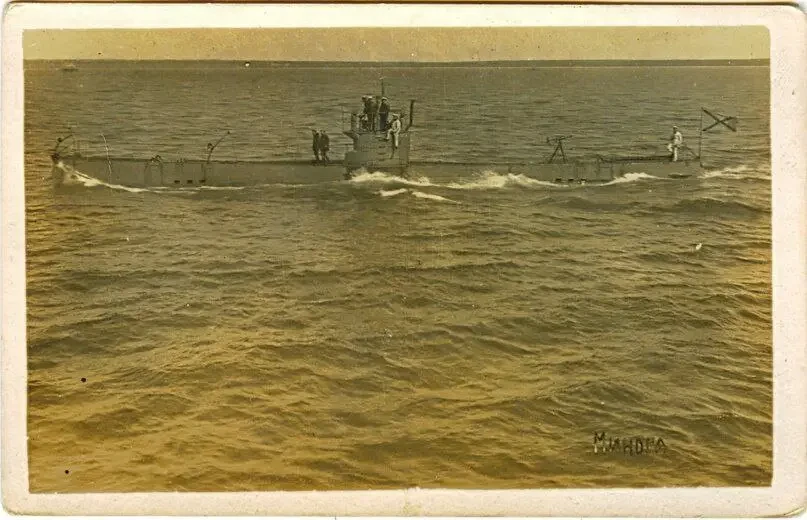

«Минога» во всей красе.

«Минога» стала первой отечественной подлодкой, оснащённой дизельным двигателем. Она имела надводное водоизмещение в 123 тонны, подводное в 152 тонны, силовая установка из пары 120-сильных дизелей и электродвигателя мощностью 70 лошадиных сил (у лодки было три гребных винта). Вооружена субмарина была 2 торпедными аппаратами калибра 457 мм. Проект утвердили 20 сентября 1905 года, а 9 февраля 1906 года Балтийский завод получил заказ на строительство лодки, 6 сентября состоялась церемония закладки. Вот только дальше начался привычный долгострой, связанный с несвоевременной поставкой дизелей. В результате, даже на своё первое плавание по Морскому каналу 23 октября 1908 года «Минога» вышла на одном дизеле. В общем, в состав флота МТК рекомендовал принять лодку только в 1910 году. Кстати говоря, экипаж новая лодка получила с «Почтового» — экспериментальной лодки Джевецкого, оснащённой «единым двигателем» — бензиновым мотором, к которому на лодке хранился запас сжатого воздуха в 47 баллонах с давлением в 200 атмосфер. Единый двигатель на тот момент оказался слишком сложной конструкцией...

23 марта 1913 года совершавшая пробное погружение «Минога» затонула в результате попадания ручки семафорного флажка в клапан вентиляции. Экипаж остался жив (хоть и имелись случаи отравления хлором и парами кислоты из аккумуляторных батарей) и был спасён. Лодка поучаствовала в Первой мировой и Гражданской войнах, впрочем, и там, и там — одинаково безрезультатно.

«Акула» на дне.

Проект «Акулы» утвердили 3 мая 1905 года, в декабре 1906 года она была заложена, а спущена на воду 22 августа 1909 года. В сентябре 1911 года лодку ввели в строй. Надводное водоизмещение составило 370 тонн, подводное — 475 тонн, силовая установка — 3 дизеля мощностью по 300 лошадиных сил и электродвигатель той же мощности. А вот вооружение у «Акулы» было завидное: два носовых торпедных аппарата, два — кормовых и четыре торпедных аппарата Джевецкого по бортам. Лодка в Первую Мировую войну совершила несколько торпедных атак, успешность которых вызывает сомнения, а 28 ноября 1915 года вышла в поход, из которого не вернулась. Обнаружили субмарину в 2014 году у побережья острова Хиума — на ней сохранилась легко читаемая надпись «Акула», нос — оторван, надводный компас — в рабочей позиции, перископы — убраны, рядом обнаружены 4 мины, которые она перевозила на палубе. Судя по всему, невезучая подлодка напоролась на дрейфующую мину...

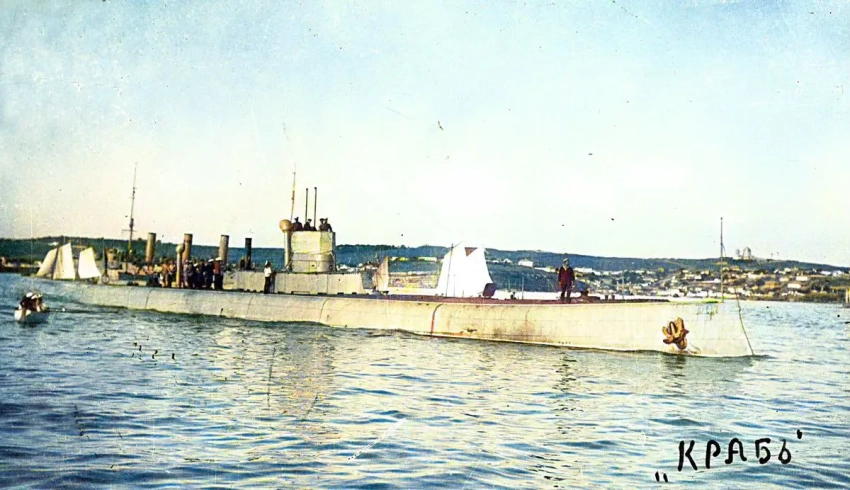

Подводный минный заградитель «Краб»

Ещё одной лодкой, не пошедшей в серию, стал подводный минный заградитель «Краб». Его проект в 1906 году предложил МТК инженер Михаил Налётов. Первый проект был отклонён, но Налётов исправил сделанные замечания и представил второй... В железе был воплощён четвёртый вариант проекта. Подлодка строилась в Николаеве, на заводе «Наваль», работы возглавлял инженер Иоаким Каннегисер. Корабль был спущен на воду в 1915 году и вошёл в состав ЧФ. Минный заградитель, получивший имя «Краб», мог брать на борт 60 мин и 4 торпеды. За годы войны он осуществил два подводных минирования Босфора и одно — Варны. На выставленных минах подорвалась турецкая канонерка «Иса-Рейс» и, возможно, крейсер «Бреслау» (но там — дело тёмное, в том же районе кроме «Краба» и эсминцы мины ставили). В апреле 1919 года «Краб» затопили в Северной бухте Севастополя. В 1935 году подлодку подняли, но восстановление было признано нецелесообразным — техника ушла далеко вперёд...

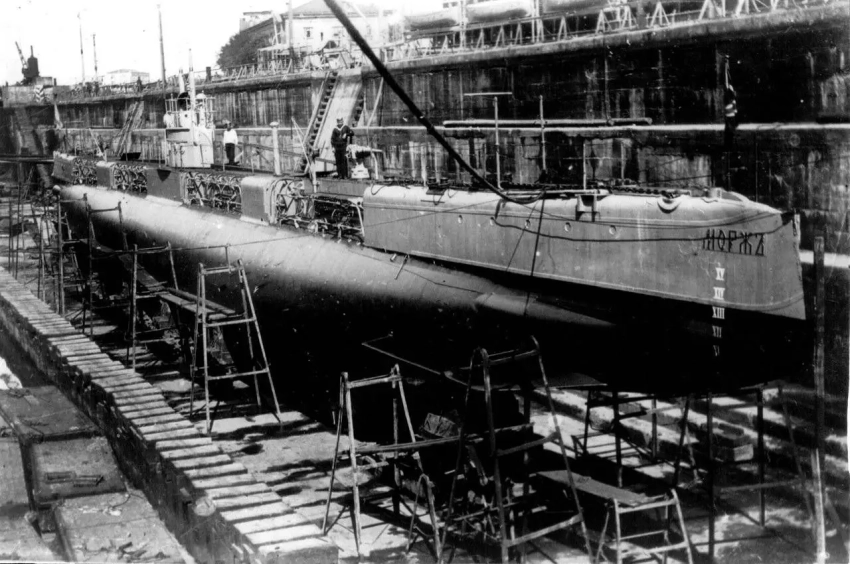

«Морж» в доке.

Следующими проектами Бубнова стали лодки типа «Морж» («Нерпа», «Морж» и «Тюлень») и «Барс», или, как их иногда называют, «Морж II серии» (иногда выделяют шесть кораблей типа «Лебедь» или «Морж III серии», строившиеся в Николаеве). «Барсы» стали самой многочисленной серией подлодок РИФ — 18 корпусов (три из них не достроены). Это, без сомнения, самые известные из русских субмарин дореволюционной постройки. Четыре из них пропали без вести во время войны (одна, «Львица», не найдена до сих пор), ещё три погибли в мирное время: «Рысь» (переименованная в «Большевик») потоплена таранным ударом линкора «Марат» 25 июля 1935 года, «Угорь» затонул 27 марта 1920 года, «Ёрш» (он же «Рабочий») протаранен подлодкой «Красноармеец» (бывший «Леопард») 22 мая 1931 года.

«Волк» топит германский пароход. Открытка издательства «Гангут».

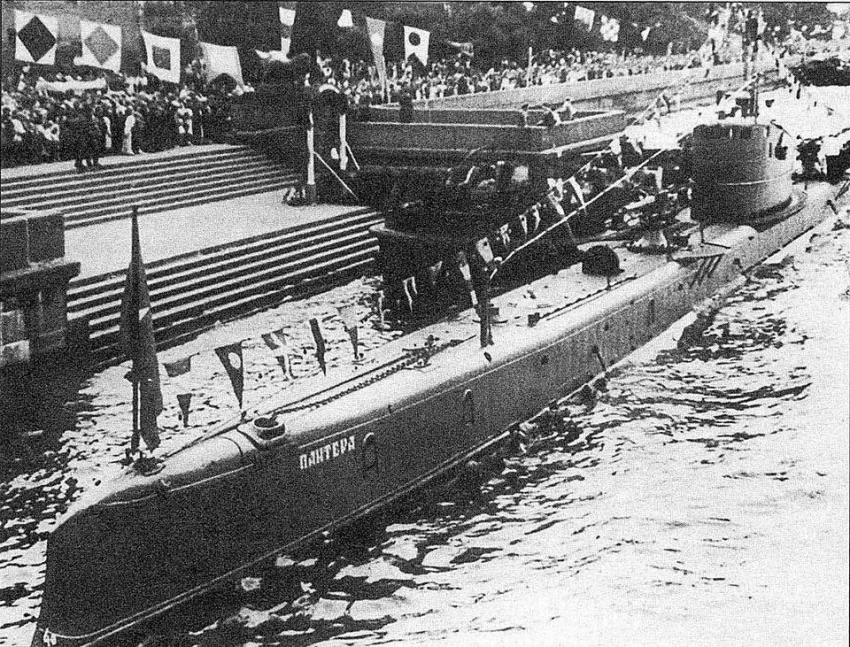

Но и военные заслуги «барсов» велики! «Пантера» во время Гражданской войны потопила британский эсминец «Виктория», «Тигр» совершил 12 походов, потопив два транспорта артиллерией и 2 — минами, «Вепрь» потопил гружённый шведской железной рудой немецкий пароход «Сирия», что стало первой успешной торпедной атакой русских подводников по движущейся цели (до этого транспорта сначала останавливали, и только потом — топили) и ещё пару транспортов, «Волк» показал рекордный результат, потопив в одном походе три немецких транспорта (за один день!) и став самой результативной подлодкой РИФ... «Змея»... Тут просто забавный факт: в 1921 году во время выходов в море экипаж дважды в складчину покупал у финских рыбаков контрабандное мыло, которое в Питере менял на продукты, которыми... оплачивал ремонт лодки в Балтийском заводе! Не много, конечно, но самые совершенные подлодки российского флота появились накануне революции, так что повоевать толком не успели, а ко Второй мировой войне они были уже откровенным старьём.

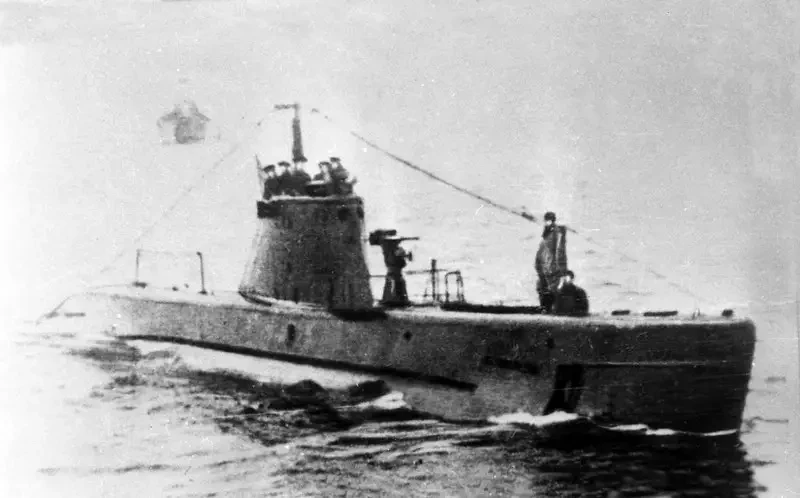

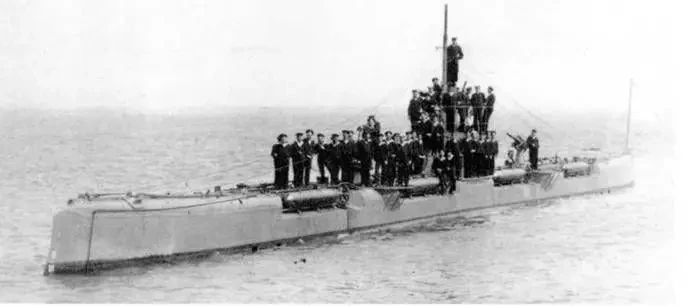

Экипаж на палубе «Барса»

«Барсы» имели надводное водоизмещение 650-660 тонн, подводное — 780-785 тонн, надводную скорость 9-16 узлов (на разных лодках во время войны устанавливались разные двигатели, отсюда и такой разброс в скорости), подводную — 7,5-9 узлов, рабочую глубину погружения в 46 метров, предельную — 92 метра, автономность — 14 суток, экипаж — 45 человек. Лодки впервые получили штатное артиллерийское вооружение (на остальных пушки устанавливались уже в ходе службы) — два орудия 57-мм или 75-мм в различных комбинациях, торпедное же вооружение было представлено 2 носовыми, 2 кормовыми торпедными аппаратами и 8 торпедными аппаратами Джевецкого по бортам.

Достаточно высокие ТТХ «Барсов» не должны вводить в заблуждение. Это были весьма несовершенные, с точки зрения подлодок 30-х годов, корабли. На них не было водонепроницаемых переборок между отсеками, да и отсеков как таковых — считалось, что командиру будет удобнее управлять лодкой, когда весь личный состав на виду. Поэтому так много погибших от тарана среди этих подлодок — любая пробоина отправляла «Барс» на дно. Торпедные аппараты Джевецкого были откровенно неудачной конструкцией, время срочного погружения существенно меньше, чем у предшественниц, но всё равно высокое — 3 минуты (у британских лодок серии Е — в два раза меньше), к тому же при погружении лодка выбрасывала из носовой и кормовой балластных цистерн два фонтана воды высотой 10 метров, сильно демаскировавших субмарину. Высокая (теоретически!) надводная скорость объяснялась применением мощных немецких дизелей по 1320 лошадиных сил каждый, но после начала войны пришлось вместо них ставить американские 420-сильные, а впоследствии — 250-сильные двигатели Коломенского завода, снятые с канонерских лодок типа «Шквал» (зато — четыре вместо двух), так что последние корпуса серии больше 9,5 узлов в надводном положении не давали.

«Пантера» после модернизации.

В 1933 году лодки пытались модернизировать, пробным шаром стала «Пантера». Корпус разбили на три герметичных отсека, поставили более мощные дизеля, заменили аккумуляторную батарею и гребные винты. Было полностью переделано ограждение рубки и установлена новая полуавтоматическая 45-мм пушка. Боевые качества подлодки выросли весьма серьёзно, но когда подсчитали, во сколько вышла модернизация... В общем, было решено, что строить новые лодки дешевле. «Пантера» стала последним из «Барсов», работавших по специальности. Её экипаж даже умудрился в 1941 году сбить огнём своей универсальной сорокопятки немецкий бомбардировщик. Но время подлодок Первой Мировой войны уходило...

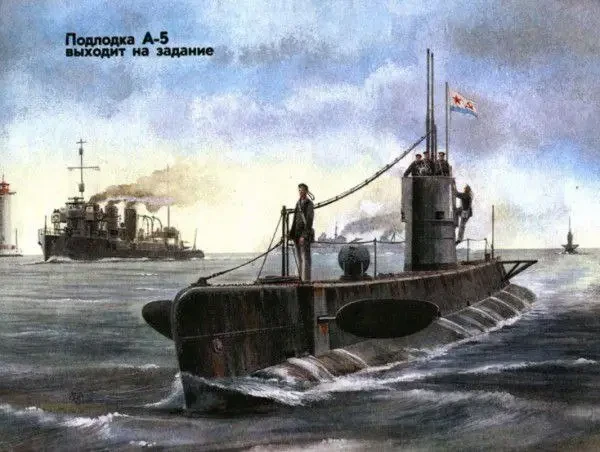

«Подлодка А-5», худ. Константин Ретунский.

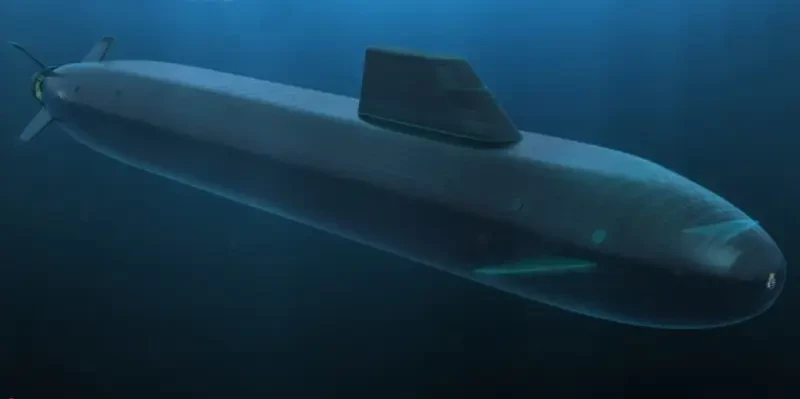

Уходило? Ну, не совсем. Потому что в составе ВМФ СССР были подлодки типа АГ — «Американский Голланд». Они были закуплены во время войны в США, дабы, как выразился командующий Балтийским флотом вице-адмирал Василий Канин, «освободиться от монополии Нобеля, Лесснера и Бубновых». Пять подлодок в разобранном виде доставили во Владивосток, оттуда — по железной дороге в Санкт-Петербург, на Балтийский завод. Они относились к типу «602-F» и имели надводное водоизмещение 355,7 тонн, подводное — 467 тонн, рабочую глубину погружения 45,7 метра.

Лодки были однокорпусными, поверх прочного корпуса шла водопроницаемая надстройка с палубным настилом, внутри надстройки были установлены складывающиеся горизонтальные рули, шпили для надводного и подводного якорей, газоотводы дизельных двигателей, глушитель, сигнальный буй с телефоном и прочее. В носу было установлено устройство для разрезания сетей, а на надстройке — оцинкованные стальные стойки, удерживающие бронзовые леера. В движение подлодки приводились двумя дизелями фирмы «Нью-Лондон» мощностью по 240 лошадиных сил каждый и двумя электродвигателями, способными развить мощность 310 лошадиных сил в течение одного часа или 160 лошадиных сил в обычном режиме. Скорость в надводном положении составляла 13 узлов, а в подводном — 5 узлов в обычном режиме и 10,5 узлов — в перегруз. Судьба этих лодок оказалась трагической: АГ-14 не вернулась из боевого похода, остальные взорвали на Ханко, чтобы не достались немцам.

Система погружения у лодок была значительно совершеннее, чем на «барсах»: 8 балластных цистерн могли продуваться сжатым воздухом до глубины в 51,8 метра, а также при помощи центробежной и поршневой помп. В носу были размещены 4 бронзовых торпедных аппарата калибра 450 мм, с запасом в 8 торпед. После сдачи подлодок в казну каждая была дополнительно вооружена одной 47-мм пушкой. Качество подлодок было признано весьма достойным, после чего сделан заказ на ещё 12 подлодок типа АГ. Половина должна была войти в состав Черноморского флота, половина — Северного и Балтийского. Последняя партия передана России не была — в 1917 году американцы опасались принимать деньги в рублях, а в долларах платить отказались русские.

АГ-21, она же "Металлист" в Севастополе 1931-34 годы

Первая достроенная лодка, АГ-21, досталась англичанам, которые подорвали её при отходе из Николаева. Остальные пытались достраивать все стороны Гражданской войны. Достроенная белыми АГ-22 ушла в Бизерту. Оставшиеся четыре достраивали красные, собирая оборудование с бору по сосенке. До окончания войны успели спустить АГ-23, которая даже успела совершить несколько боевых походов. Подлодки АГ-23-26 долгое время оставались самыми боеспособными в ВМФ СССР. В 1928 году в добавок к ним была поднята водолазами АГ-21, которую к 1930 году ввели в строй. Впрочем, вскоре она снова затонула: 8 июня 1931 года была протаранена эсминцем «Фрунзе», через два дня лодку очередной раз подняли и восстановили. В 1934 году лодки вновь переименовали: в А-1 — А-5. Все они воевали в Великую Отечественную войну, А-3 и А-5 совершили 19 и 12 боевых походов соответственно, А-5 стала Краснознамённой. А-3 погибла в 1943 году в Каркинитском заливе, А-1 — взорвали в 1942 году в Севастополе, поскольку вывести не представлялось возможным. Очень удачные подлодки, которым стоит окончить этот обзор.

- Герхард фон Цвишен

Обсудим?

Смотрите также: