Возвращение «Адмирала Нахимова». Праздник со слезами на глазах

Безусловно, возвращение в строй любого боевого корабля – радостное событие для каждого, кто причастен или же просто симпатизирует военно-морскому флоту Российской Федерации. Тем более, когда речь идет о таком могучем крейсере, как «Адмирал Нахимов». Да, пока он еще не передан флоту, но первый выход корабля на ходовые испытания – это уже практически гарантия того, что крейсер вернется на действующий флот.

Богатырь седых времен

«Адмирал Нахимов» – это атомный ракетный крейсер «Калинин», живой памятник промышленной мощи СССР. Он был заложен 17 мая 1983 г., а ввод в эксплуатацию состоялся 30 декабря 1988 г. Гигантский атомоход стандартным водоизмещением 24 300 т был построен за пять лет и шесть с половиной месяцев.

Да, рожденные в СССР были умелыми корабелами: современная капиталистическая Российская Федерация с ее «невидимой рукой рынка», «инновационными центрами компетенций» и «эффективным менеджментом» ничего подобного создать не в состоянии. Мы неатомные фрегаты и корветы меньшего водоизмещения, в 5,4 и 13,5 раз соответственно, по 8-11 лет строим. Разумеется, нынешний наш уровень «мастерства» не мог не сказаться и на сроках модернизации «Адмирала Нахимова». Фактически, контракт на модернизацию был подписан в 2012 г., а работы на крейсере были начаты в 2013 г. Прошло уже 12 лет, но крейсер все еще не в строю: его модернизируют в РФ вдвое дольше, чем строили в СССР.

И все же – «Адмирал Нахимов» возвращается!

Модернизировали. А что?

Здесь, к сожалению, вопросов больше, чем ответов. Все дело в том, что с некоторых пор информация о выполнении государственной программы вооружений стала жутко секретной. Конечно, очень важно, чтобы враг ни о чем не догадался. Что не менее важно: секретность началась с того самого момента, когда стало ясно, что не только ГПВ 2011-2020, но и сменившая ее ГПВ 2018-2027 проваливается с треском, отчего мы не обеспечиваем наши вооруженные силы необходимым вооружением и оборудованием. Так что секретность пошла, безусловно, во благо: нечего тут, понимаешь, всяким блогерам и прочим публицистам и абстракцистам лодку раскачивать да духовные скрепы распрямлять.

Поэтому собрать исчерпывающую информацию о модернизации «Адмирала Нахимова» не представляется возможным. Но кое-что все же рассказать о ней можно.

Главный калибр корабля

«Адмирал Нахимов» (урожденный «Калинин») по первоначальному проекту нес 20 ПКР П-700 «Гранит». Для своего времени ракета была умопотрясающая: 7 тонн стартового веса и способность доставить 518 (или 750) кг боевой части на 550 км со скоростью в 2,5 маха. Два десятка таких ракет в конце 80-х и 90-х годах ХХ века вполне могли прорвать ПВО американской АУГ и нанести непоправимый ущерб возглавляющему ее авианосцу, а то и утопить его. И это – в неядерном исполнении. При том что «Гранит» мог быть снаряжен специальной боевой частью в 0,5 мегатонны.

Опасность советской ракеты заключалась в малом времени реакции, которое она оставляла нашим заклятым друзьям. «Граниты» на большей части траектории летели высоко, но после обнаружения вражеского ордера уходили на низкие высоты. Конечно, пока «Граниты» шли на высоте, они могли быть перехвачены любыми ЗРК большой и средней дальности ВМС США. Но это в теории, а вот на практике сверхзвуковая скорость наших ПКР оставляла очень мало времени для такого перехвата. С момента входа в зону досягаемости тогдашних ЗУР и до ухода на малые высоты времени было порядка двух минут. Теоретически этого должно было хватить, но вот практически... Должен ли я напоминать, что первоклассный, полностью автоматизированный британский ЗРК «Си Вулф» с легкостью сбивал 114-мм снаряды на учениях, но вот на деле у Фолклендских островов «проспал» три атаки дозвуковых аргентинских самолетов из восьми и еще в одном случае не смог поразить цель. И лишь в одном случае фрегат «Бриллиант», неся 2 таких ЗРК, смог в одной атаке поразить 2 самолета противника – то есть по одному на каждый ЗРК. Хотя в теории должен был щелкать их как орешки.

В общем, реальность разительно отличается от расчетных значений, и потому шансы «Гранитов» обнаружить противника, уйти на малую высоту, чтобы, вынырнув из-за горизонта, атаковать американский ордер примерно километров так с двадцати пяти – тридцати были весьма и весьма высоки.

Противостоять же такой атаке американцы в конце ХХ века толком не могли. Радары новейших «Тикондерог» и «Арли Берков» в те годы не слишком-то хорошо видели низколетящие цели, а ракет, способных сколько-то эффективно их сбивать, не имелось вовсе. Знаменитый артиллерийской комплекс «Вулкан-Фаланкс» был хорош, но он просто не мог остановить своими 20-мм снарядиками многотонное советское чудовище иначе, кроме как вызвав детонацию его боевой части. А с учетом того, что БЧ «Гранита» имели защиту, достаточную, чтобы «донести» взрывчатое вещество до «внутренностей» вражеского корабля, шансов расковырять ее у «Вулкан-Фаланкса» практически не было.

БЧ «Гранита» в разрезе

Объективно американский флот в 80-х годах не имел сколько-то серьезной защиты от низколетящих ПКР, даже дозвуковых, не говоря уже о сверхзвуке. Против таких атак ВМС США оставалось уповать на ложные цели да радиоэлектронную борьбу (что они, кстати, отрабатывали до автоматизма). Но все же в первую очередь американские адмиралы делали ставку на своевременное обнаружение наших носителей тяжелых ПКР и уничтожение их до выхода на дистанцию ракетного удара.

Кстати сказать, схожие проблемы были и у нас, отчего, например, ракетный крейсер «Москва», переданный флоту в 1982 г., тоже не обладал вооружением, способным эффективно поражать низколетящие ПКР. Впоследствии и мы, и американцы решили данную проблему. Мы – через сочетание специализированного радара «Подкат» и ЗРК «Кинжал», американцы – через совершенствование своего основного радара AN/SPY-1 и ЗУР ESSM.

Вот только потом кто-то внедрил упомянутые системы вооружений на свои боевые корабли повсеместно, а кто-то, не будем показывать пальцем, отправил не прошедший никаких модернизаций крейсер в зону досягаемости низколетящих ПКР противника. Есть у меня стойкое подозрение, что «Москва» погиб не от ракетной атаки, а от некачественно выполненного ремонта, так как известная широким кругам картина его гибели очень напоминает аварию БПК «Адмирал Захаров». На котором, в результате разрушения турбины, ее диски со скоростью артиллерийских снарядов пробили двойное дно и топливную цистерну.

В результате последовавшего за этим поступления в машинное отделение раскаленных газов и распыленного топлива произошел объемный пожар с последующим возгоранием поступавшего из пробитой цистерны топлива. Выброс пламени достигал 15-20 метров вверх.

(«Сутки в огне. По следам одной катастрофы», кап. 3-го ранга Г. Пасько («Тихий океан», 31.05.1992 г.)).

Отмечу, что энергетическая установка БПК «Захарова» была весьма схожа с ЭУ крейсеров проекта 1164, к которым принадлежал «Москва». Но вне зависимости от того, от чего именно погиб флагман Черноморского флота, отправка одинокого крейсера с заведомо устаревшими зенитными средствами в зону действия оружия, которому он не способен противостоять, представляется... Ну, скажем так, полным нонсенсом.

Но вернемся к главному калибру «Адмирала Нахимова». Да, П-700 «Гранит» даже и сегодня – очень грозное морское оружие. Но вес и устрашающие габариты этой ракеты вкупе с особыми требованиями к пусковым установкам сильно ограничивают боекомплект даже на столь огромных кораблях, каковыми являются наши ТАРКР. Так что, если в конце ХХ столетия наш атомный ракетный крейсер имел хорошие шансы в одиночку нанести смертельный удар вражескому авианосцу, то в начале следующего, двадцать первого века, он эту способность утратил.

И потому в ходе модернизации «Адмирал Нахимов» получил УВП на 80 ячеек, способных вмещать практически всю линейку основных ПКР РФ, включая гиперзвуковые «Цирконы».

Безусловно, ракетный залп такой мощи – это шах и мат не то что АУГ, но даже и АУС, то есть двум авианосцам с кораблями поддержки. Современную же группу в составе одного авианосца, одного ракетного крейсера и пары эсминцев (времена, когда американцы могли поставить в охранение авианосца 15-20 кораблей, давно прошли) атака 80 «Цирконов» способна совершенно смести с поверхности моря.

Поэтому к данному элементу модернизации крейсера лично у меня никаких вопросов не возникает.

Противолодочная оборона

Здесь у «Адмирала Нахимова» как будто бы тоже все хорошо. На крейсер установлены комплексы «Ответ» и «Пакет-НК», причем, по некоторым данным, «Ответ» объединяет эти два комплекса в единое целое.

Если это так, то, вероятно, «Адмирал Нахимов» на сегодняшний день располагает мощнейшей ПЛО если не в мире, то уж на нашем флоте точно. Основу его, по всей видимости, составляет циклопический ГАК «Полином», который, возможно, подвергся модернизации – а даже если и нет, то он все равно способен обнаруживать ПЛ НАТО на удалении в десятки километров. Эти возможности подкреплены ракето-торпедами семейства «Калибр», способными быстро доставить малогабаритную торпеду на расстояние до 50 км. В то же время, если какая-то ПЛ все же смогла применить торпедное оружие, путь ему преградят противоторпеды «Калибра-НК». И если «Ответ» действительно увязывает все в одну систему, то она способна будет наносить одновременный удар и по ПЛ, и по примененным ею торпедам. Пожалуй, на сегодняшний день это лучшее из того, что у нас есть.

Не стоит забывать также и о весьма мощной (для крейсера) авиагруппе, в которую могут входить аж 3 противолодочных вертолета либо винтокрылые машины иного назначения. Но здесь прекрасные возможности «Адмирала Нахимова» разбиваются о суровую реальность – современных вертолетов ПЛО в Российской Федерации нет и пока что не предвидится. Конечно, разработки ведутся – перспективный Ка-65 «Минога» обещали представить восхищенной публике в 2025 г. Но на дворе уже осень, а о «Миноге» что-то не слышно: что еще хуже, вертолет пропал из инфополя. Если в 2021-2023 гг. о нем еще что-то говорили, то сейчас – тишина, да и в 2023-ем о нем вспоминали в связи со строящимися (только не спрашивайте, пожалуйста, зачем) УДК проекта 23900. Замяли для ясности?

Если присмотреться, то за красно-желтым Ка-226 этот самый Ка-65 и прячется

Было бы очень грустно узнать, что «злые языки», утверждавшие, что Ка-65 был изначально мертворожденным проектом в силу ошибочности его концепции, оказались правы. Но, опять же, общий ход программ перевооружения флота к оптимизму не располагает.

Безусловно, отсутствие современных вертолетов ПЛО – системная проблема не только «Адмирала Нахимова», но и всего флота в целом. Но ТАРКР-у от этого не легче, поскольку в силу вышесказанного, его противолодочные возможности, в остальном почти безупречные, серьезно ограничены.

Противовоздушная и противоракетная оборона

А вот здесь, увы, у «Адмирала Нахимова» все не так хорошо, как с ударным вооружением. Вообще говоря, вся прогрессивная общественность ожидала, что на корабль будет установлена «оморяченная» версия лучшего на сегодняшний день отечественного ЗРК большой дальности – С-400. Но увы, насколько мне известно, модернизация «главного зенитного калибра» оказалась куда скромнее.

Надо сказать, что хотя все наши советские ТАРКР-ы получили морской вариант С-300, но крейсера несли аж целых три его модификации. «Адмирал Нахимов» располагал двумя установками С-300ФМ «Форт», который способен применять ЗУР 48Н6E с дальностью стрельбы до 150 км. Часто указывается, что системы управления огнем этого ЗРК допускали возможность стрелять не далее 93 км (по состоянию на 1993 г.); возможно, впоследствии это было исправлено.

Самый современный, последний в серии ТАРКР «Петр Великий» имел кормовую установку ЗРК, аналогичную тем, что стояли на «Адмирале Нахимове», но носовая была улучшена до С-300ФМ «Форт-М». Данный ЗРК мог применять более дальнобойную ЗУР 48Н6E2. Эта ракета унифицирована с той, что применяется в сухопутном С-300ПМУ2, и представляет собой типичную для этого комплекса ракету с полуактивной головкой самонаведения. Обычно указывается, что 48Н6E2 имеет дальность применения по аэродинамическим целям 200 км и может поражать баллистические цели на расстоянии до 40 км.

На официальном сайте закупок ОАО «ПО «Севмаш» присутствовала информация (№ 31502943704) о заключении в 2014 г. договора с ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» (ныне – НПО «Алмаз») на поставку изделий 3М-48. Под данным индексом проходит корабельный зенитно-ракетный комплекс С-300ФМ «Форт-М». Таким образом, «Адмирал Нахимов», по всей видимости, получил ЗРК, аналогичный установленному на «Петре Великом».

Хорошо ли это? И да, и нет. Безусловным плюсом является оснащение ТАРКР более совершенным ЗРК. Безусловным минусом является то, что корабль, который вступит в строй в конце 2025-го или же в 2026 г. получил «длинную руку» ПВО родом из 90-х годов – С-300ПМУ2 был принят на вооружение в 1997 г.

Но вот что интересно – судя по информации от того же «Севмаша», в качестве наиболее дальнобойной ракеты «Адмирал Нахимов» получит не 48Н6E2, а 48Н6ДМК. По имеющимся данным, эта ЗУР имеет дальность не 200, а 250 км, и оснащена не полуактивной, а активной ГСН. Остается надеяться, что и другие компоненты ЗРК удалось подтянуть до современного уровня – хотя бы частично.

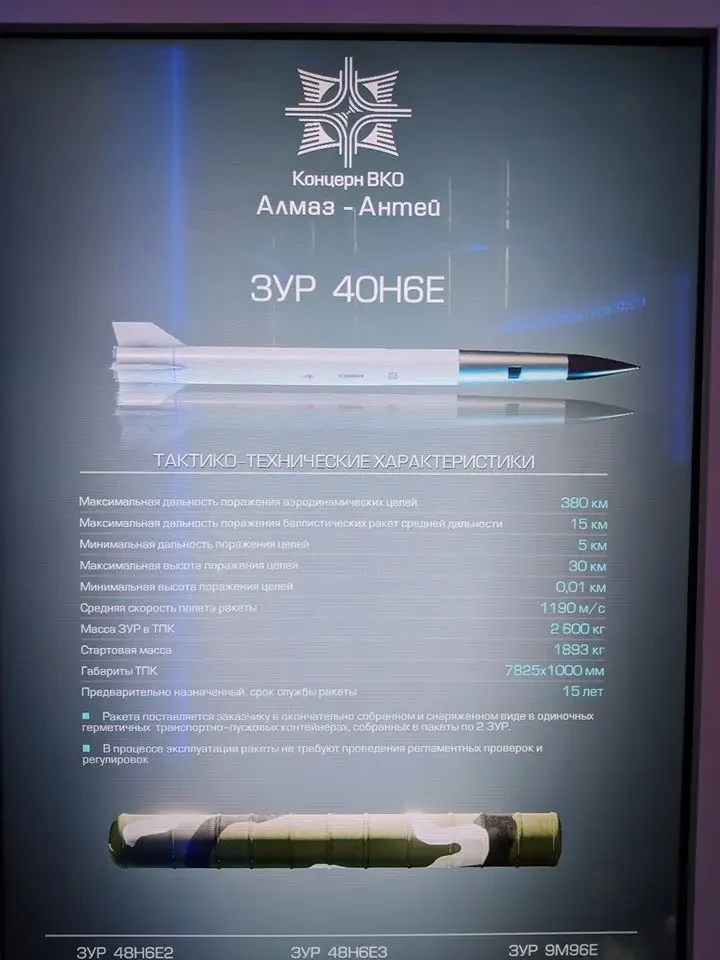

И вот тут возникает интрига, имя которой – 40Н6Е. Эта зенитная ракета, принятая на вооружение в 2015 г., обладает дальностью 380 км.

Смогут ли ЗРК «Адмирала Нахимова» применять эту ракету?

Наличие 40Н6Е в боекомплекте ТАРКР архиважно и архинужно. Современный морской бой предполагает организацию «звездных» налетов, когда демонстрационные группы подавления ПВО, ударные группы выходят на рубежи атаки, прячась под радиогоризонт и будучи недосягаемыми для ЗРК кораблей ордера, который они готовятся атаковать. А управляют этим процессом «дирижеры» в лице самолетов ДРЛО: без них срежиссировать атаку по всем правилам воздушной войны крайне сложно, если не сказать – невозможно.

В годы холодной войны «Хокаи» предпочитали держаться на расстоянии в 200-250 км от ордера-цели – и видно хорошо, и безопасно, благо ракет, способных дотянуться до них, на наших кораблях не было. В принципе, ничто не мешало «Хокаям» работать и на большем удалении, тем более их новейшей модификации «Эдванст Хокай». Но весь вопрос в том, что, каким бы мощным ни был установленный на этом самолете радар, с учетом того, что максимальная высота полета этого самолета не дотягивается до 10 км, далее 400 км он увидеть наш ордер не может просто в силу кривизны земной поверхности. Именно поэтому 40Н6Е очень важна – она позволяет нанести удар по самолету ДРЛО на любой дистанции, на которой он способен обнаружить ТАРКР.

Но вот получил ли «Адмирал Нахимов» такие ракеты? Во-первых, нет уверенности в том, что С-300ФМ «Форт-М» вообще способен их применять, а во-вторых, даже если способен, то флот располагает аж тремя такими ЗРК (два на «Нахимове» и один на «Петре Великом»). И все потому, что перспективные надводные боевые корабли – фрегаты проекта 22350М – планировали оснащать ЗРК «Редут». Вопрос – сочтут ли ответственные лица рациональным создание морского варианта сухопутной ракеты для двух ТАРКР?

В силу вышесказанного не могу исключать, что «длинная рука» «Адмирала Нахимова» ограничится 250-км ЗУР 8Н6ДМК.

Что же до ближней зоны, то за нее у «Адмирала Нахимова» отвечают ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-М» в количестве, если мне удалось правильно рассмотреть имеющиеся фото, шести штук – по три на борт. При том что ранее на корабле были установлены 2 ЗРК «Оса-М» и 6 ЗАК «Кортик».

Что можно сказать обо всем этом? Безусловно, печально, что ТАРКР получил на вооружение морально устаревший ЗРК большой и средней дальности. Некоторые сомнения присутствуют и насчет «Панцирь-М»: лично я предпочел бы оснащение Адмирала Нахимова» морской версией ЗРК «Тор-М2КМ» – ЗРК данного семейства великолепно зарекомендовали себя в боях.

Что не менее важно – нет данных об интеграции данных систем в единый контур. Эшелонированная ПВО, как и любая система, сильна своей связностью, когда все её компоненты работают под единым управлением. Удалось ли нашим инженерам объединить управление «Фортов-М» и «Панцирей-М» в единую боевую информационную систему? Если нет, то это очень печально, но я не удивлюсь, если именно это и произошло: увязать новейший ЗРАК с ЗРК из 90-х годов – задача та еще. И, опять же, тратить нешуточные ресурсы на ее решение для одного-двух боевых кораблей может быть сочтено нерациональным.

Как бы то ни было, новое зенитное вооружение оставляет далеко позади ПВО «Нахимова» до модернизации. И заметно превосходит возможности противовоздушной обороны наиболее сильного ракетного крейсера РФ в строю – «Петра Великого».

Значит, праздник. А слезы тут при чем?

Действительно – в лице «Адмирала Нахимова» флот получит чрезвычайно мощный океанский боевой корабль. Так почему же в названии статьи слово «праздник» соседствует «со слезами на глазах»?

Ответ очень прост. «Адмирал Нахимов» представляет собой мощнейший инструмент войны на море... Которым наш флот неспособен воспользоваться.

Обычно, говоря о «Цирконах», упоминается дальность 1000 км, но иногда – и все полторы. Как бы то ни было, очевидно, что крейсер способен нанести удар на многие сотни километров. Но – лишь в том случае, если кто-то «подскажет» ему место расположения противника, то есть обнаружит неприятеля и передаст ТАРКР целеуказание (ЦУ) на него.

Во времена СССР данную задачу планировалось решать целым комплексом средств. Была система космической разведки и целеуказания «Легенда». Была морская радиолокационная система целеуказания – «Успех», объединявшая разведывательные самолеты Ту-95РЦ и вертолеты Ка-25РЦ. Были полки разведывательной авиации, многочисленная морская авиация. Были загоризонтные РЛС.

И, увы, даже при наличии всех этих средств, обнаружение АУГ и выдача целеуказания на них не гарантировалась. Более того – именно разведка и выдача ЦУ считалась ахиллесовой пятой ВМФ СССР.

Сейчас же у нас нет практически ничего. Спутники новой космической системы «Лиана» слишком малочисленны, чтобы обеспечить разведку и целеуказание по вражеским корабельным группам; нескольких А-50У, которыми располагает ВКС, категорически недостаточно для нужд самих ВКС, так что ни о каком выделении их флоту речь идти не может. Разведывательной авиации у ВМФ РФ нет. Патрульной – очень мало, и она устаревшая, причем в случае конфликта любой интенсивности Ил-38Н будут крайне востребованы для поиска вражеских подводных лодок. Лучшие многофункциональные истребители флота – Су-30, во-первых, передаются морской авиации в гомеопатических количествах, отчего их недостаточно для решения как ударных задач, так и обеспечения авиационного прикрытия, чего уж там говорить о разведке. А во-вторых, их радар – далеко не ровня «Ирбису» Су-35, поэтому попытки использовать их в качестве «квазиДРЛО» против противника, имеющего хотя бы относительно современную авиацию, заведомо обречены на провал.

В конфликтах малой интенсивности, против относительно слабых морских держав, положение могли бы спасти специализированные вертолеты наподобие Ка-31.

Они малопригодны для управления воздушным боем, да, но вполне эффективно способны справляться с обнаружением неприятельских корабельных группировок. Три таких вертолета в ангарах «Адмирала Нахимова», пожалуй, вполне смогли бы обнаружить вражеский ордер километрах в четырехстах от крейсера, что позволило бы ему нанести свой сокрушительный удар.

Увы, но на весь ВМФ РФ таковых вертолетов имеется аж целых два. И даже непонятно, боеспособны ли они сегодня.

Я много раз писал, и не устану повторять, что современный военно-морской флот – это система, в которой важна, в первую очередь, комплексность, а не мощь отдельных видов вооружений. Можно сколько угодно потешаться над дозвуковыми американскими «Гарпунами», когда у нас есть гиперзвуковые «Цирконы», летящие втрое дальше. Но японский эсминец, вооруженный «Гарпунами», руководствуясь целеуказанием, выданным с Е-2С «Хокай», вполне способен нанести смертельный удар нашему ТАРКР с расстояния в 150-200 км. При том что на мостике «Адмирала Нахимова» даже и знать не будут, откуда пришел горячий японский «привет».

Но раз так, тогда зачем нам вообще атомный крейсер?

Несмотря на все беды нашего ВМФ, у ТАРКР все-таки была роль, в которой он мог быть успешен. Эта роль – сопровождение единственного нашего ТАВКР «Адмирал Кузнецов». Последний, при всех своих недостатках, все же мог нести полк многофункциональных истребителей МиГ-29КР, при помощи которых вполне реально было бы наладить хоть какую-то воздушную разведку. В этом случае «Адмирал Нахимов» одним ракетным залпом мог бы разгромить практически любое соединение, обнаруженное «Адмиралом Кузнецовым». А его могучее, дальнобойное и эшелонированное ПВО в сочетании с палубными МиГ-ами сделало бы нашу авианосную многоцелевую группу непростым орешком даже для полноценного авиакрыла атомного суперавианосца.

То есть соединение, построенное на базе двух адмиралов – «Адмирала Кузнецова» и «Адмирала Нахимова», при условии качественной подготовки экипажей и авиагруппы, имело бы какие-то шансы противостоять и при успехе – даже уничтожить типовую АУГ США, не говоря уже об отдельных соединениях более слабых флотов. Но без «Адмирала Кузнецова» «Адмирал Нахимов» может противостоять АУГ лишь одним, самоубийственным способом – находясь в мирное время на боевой службе в прямой видимости вражеского авианосца и будучи готовым применить по нему весь спектр своего вооружения.

А с «Адмиралом Кузнецовым» наш флот, похоже, распрощался навсегда. Есть стойкое ощущение, что его настолько «эффективно» отремонтировали, что в результате пожара или же в процессе гибели дока ПД-50 корабль получил тяжелейшие повреждения, исключающие ввод его в строй. Тогда, по горячим следам, утверждалось, что ТАВКР серьезных повреждений не получил (так, безусловно, было комфортнее для всех причастных), но теперь, по прошествии времени, его явно пытаются списать по-тихому, под относительно благовидным предлогом.

Какие задачи может решать «Адмирал Нахимов» без поддержки палубной авиации «Кузнецова»? Да, в общем-то, никаких. Прикрытие районов развертывания стратегических или ударных подводных лодок его дальнобойными ЗРК? Это потребует от крейсера постоянно сканировать воздух своими РЛС, так что крейсер будет моментально обнаружен и уничтожен без всякой пользы для подводников. Ударные задачи? С учетом того, что на корабле будет максимум пара-тройка стареньких противолодочных Ка-27, обнаружить неприятеля он сможет разве только в пределах прямой видимости. Неоднократно в публикациях и комментариях я сталкивался с сопоставлением нашего ТАРКР и германского линкора «Бисмарк» времен Второй мировой войны. Черный юмор в том, что в отсутствие внешнего целеуказания, дистанции, с которых могли бы применить свое основное вооружение «Адмирал Нахимов» и флагман кригсмарине, будут практически идентичными.

Вероятно (хотя данных об этом нет), «Адмирал Нахимов» получит все же систему, аналогичную РЛС «Монолит», которая позволит при определенных условиях обнаруживать и выдавать ЦУ на вражеские корабли в пределах 250 км, но это, конечно, не решение проблемы. И потому предлагаемый некоторыми авторами перевод «Адмирала Нахимова» на Дальний Восток не имеет смысла.

Если вдруг произойдет заварушка с теми же японцами, отправка нашего ТАРКР в море, навстречу семнадцати самолетам ДРЛО, десяткам эсминцев, полкам ударной авиации и прочим прелестям сил самообороны Японии, приведет «Адмирала Нахимова» лишь к быстрой гибели – это будет повторение последнего похода «Ямато» в современном антураже. Японцы, бесспорно, оценят такой символизм. Возможно, даже наградят командира крейсера орденом посмертно, потому что наши моряки, без сомнения, покажут, как умирать достойно.

На что еще способен ТАРКР? Противолодочная борьба? Это да, такое «Адмирал Нахимов» может. Но – только в непосредственной близости от берега, где его могут хоть как-то прикрыть морские истребители сухопутного базирования. Вот только отправлять атомный крейсер в 24 тысячи тонн решать задачи пары корветов и патрульной авиации – это даже не из пушки по воробьям.

Цена вопроса

Предположительно, на модернизацию ТАРКР истрачено порядка 200 млрд руб. Узнав эту цифру, многие люди немедленно взялись за калькуляторы. И действительно, не лучше ли было бы вложить такие деньги в строительство фрегатов проекта 22350 или же подводных атомных крейсеров «Ясень-М»?

Начнем с простого. Экономия на модернизации «Адмирала Нахимова» никак не позволила бы нам увеличить количество «Горшковых» или «Ясеней» в составе флота. Наша промышленность и так строит их столько, сколько может, и так быстро, как умеет. Но, быть может, имело бы смысл направить сэкономленные на «Нахимове» деньги на какие-то иные нужды? Разработку и создание современного патрульного самолета, например. Или на радиолокационный комплекс для самолета ДРЛО умеренных размеров, по образцу и подобию «Эдванст Хокая»? На создание и серийное строительство кораблей охраны водного района, то есть – небольших дешевых противолодочных корветов, вместо продолжающихся мучений с «фрегатом в габаритах корвета» проекта 20380 – 20385? На создание по-настоящему высокоэффективных комплексов борьбы с минной опасностью? На расширение производственных мощностей, проектирование и развертывание серийного строительства малой торпедной атомной подводной лодки, в которых так нуждается наш подводный флот, вынужденный обходиться очень хорошими, но дорогущими и от этого единичными «Ясенями»? На создание ЕГСОНПО (единой государственной системы освещения надводной и подводной обстановки)? На скорейшую достройку многострадальной верфи, где планировались создаваться фрегаты 22350М? На…

Ответ очень прост.

Для ВМФ РФ существуют три важнейшие задачи. Первая – это ядерное сдерживание, и тут все ясно. Необнаруженный российский РПКСН на боевой службе – превосходный аргумент против ракетно-ядерной агрессии.

Данная задача имеет абсолютный приоритет, поскольку касается выживания государства. Для ее обеспечения нам нужны современные РПКСН, качественные морские баллистические ракеты, а также средства обеспечения выхода стратегических ракетоносцев на боевое дежурство – тральщики, корабли ОВР. И, конечно, инструменты противолодочной борьбы – патрульная авиация, торпедные подводные лодки, способные перехватывать и уничтожать вражеские «Вирджинии», идущие на поиск наших стратегов.

Вторая задача – защита нашего судоходства в мирное время. Для этого достаточно иметь некоторое количество надводных кораблей, способных «погрозить пальчиком» отдельным альтернативно-одаренным, пытающимся «на законных основаниях» досматривать или даже арестовывать наши суда. Пожалуй, корабли класса «фрегат» будут вполне эффективны в такой роли, особенно при наличии каких-то заграничных, пусть даже и немногочисленных, военно-морских баз наподобие Тартуса. Опять же – в случае угрозы возникновения полномасштабной ракетно-ядерной войны фрегаты будут весьма полезны как компонент ПЛО, призванный обеспечить выход на боевое дежурство наших РПКСН.

В обсуждении военно-морских тем неоднократно сталкивался с недоумением некоторых уважаемых читателей: как надводный корабль может помочь РПКСН, он же просто демаскирует его. Ответ очень прост.

Если у нас нет кораблей ОВР, патрульной авиации и прочего того, что перечислено выше, враг может отправить свою АПЛ прямо к выходу из базы, где располагаются наши РПКСН. И там эта самая АПЛ сможет сесть «на хвост» выходящему на боевое дежурство кораблю. Но вот если, к примеру, наши надводные корабли и самолеты обеспечивают контроль морского пространства в радиусе, скажем, 250 км от базы РПКСН, то противнику придется держать под контролем более 700 км периметра, в любом месте которого может появиться наш ракетный подводный крейсер стратегического назначения. Очевидно, что для контроля такого пространства противнику понадобится намного больший наряд сил, чем одна АПЛ.

И, наконец, третья задача – это борьба с флотами противника, для чего требуется уже полноценный океанский флот, включающий в себя в том числе и многоцелевые авианосцы. Без которых развертывание нашей подводной «противоавианосной» дивизии даже в том же Норвежском море, в общем-то, будет лишено смысла, так как бороться с патрульной авиацией НАТО и выдавать ЦУ для «Ясеней» без палубной авиации там невозможно.

Так вот, заниматься океанским флотом, когда выполнение первых двух задач не обеспечено… На самом деле – можно. Но лишь в том случае, если мы понимаем, что нехватка патрульной авиации, корветов, торпедных ПЛА и т. д. и т. п. будет ликвидирована в разумные сроки, и если у нас есть средства и возможности параллельно с обеспечением ядерного сдерживания вкладываться в элементы океанского флота.

Увы. За 25 лет «вставания с колен» и 15 лет со времени старта первой масштабной государственной программы вооружений задача обеспечения устойчивости РПКСН на боевом дежурстве так и не решена. Безусловно, подвижки к лучшему имеются, но увы – не более того. Средства, которые могли быть на это направлены, растрачены на «голубей мира» – патрульные корабли 22160, на ужасные в своей бессмысленности «Посейдоны» и их носители, на строительство УДК проекта 23900, военно-морские парады и всякие прочие Главные Храмы Вооруженных сил РФ, от которых, пожалуй, толку нашему флоту будет все же больше, чем от УДК.

Поэтому на вопрос о целесообразности модернизации «Адмирала Нахимова» я для себя ответил так. С точки зрения необходимости развития всех аспектов ВМФ, включая океанский флот, модернизация ТАРКР была правильной. Но с учетом хронических неудач нашего руководства в решении сложных задач, и в том числе – задачи системного строительства вооруженных сил вообще и ВМФ РФ в частности, трата 200 млрд руб. на «Адмирала Нахимова» оказалась ошибкой. Ибо флот получил очень дорогой корабль, использовать который хоть сколько-то эффективно он не может.

Что ж, будем уповать на то, что «Адмирал Нахимов», по крайней мере, позволит сохранить опыт командования крупными кораблями, а также, в силу своей неограниченной автономности, не даст нашим морякам позабыть максиму «в море – дома».

И… всё равно порадуемся за наш флот.

- Андрей Колобов

Обсудим?

Смотрите также: