Синтетический каучук: как капиталисты душили друг друга

Натуральный каучук в соке гевеи

По многочисленным просьбам трудящихся, все, что вы хотели узнать о советском синтетическом каучуке, но боялись спросить. Речь идет о синтетическом каучуке, производимом по методу С.В. Лебедева из этилового спирта. Об этом многие слышали, но тоже, как и в случае с нефтепереработкой, без многих интересных и существенных деталей. Хотя тема стоила того, все-таки первый в мире промышленный способ синтетического каучука.

Но сначала немаловажная и интересная предыстория вопроса, связанная с тем, как капиталисты душили друг друга.

Ученик ученика великого Бутлерова

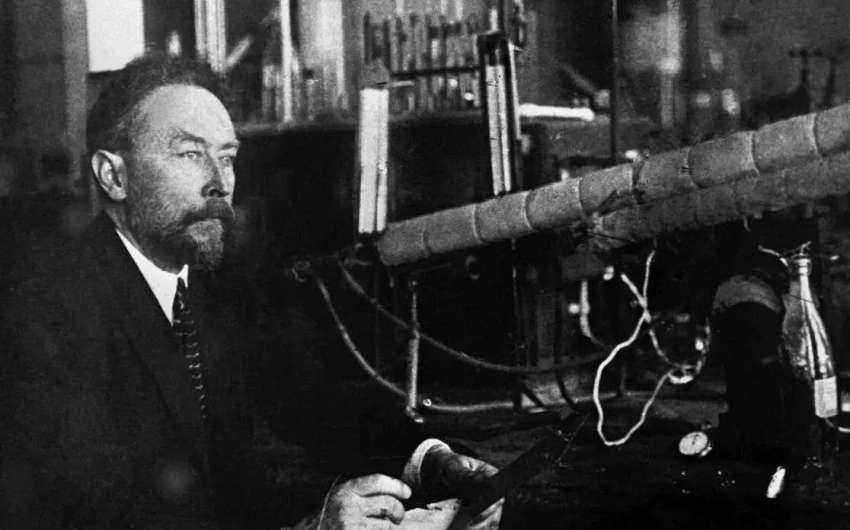

Сергей Васильевич Лебедев — создатель этого метода — родился в Люблине, вырос в Варшаве, окончил Варшавскую гимназию, а потом учился в Петербургском университете. Немного увлекался революцией и даже раз попал с демонстрации в тюрьму, а потом в короткую высылку, но ему удалось быстро вернуться к образованию.

С.В. Лебедев в своей лаборатории

Лебедев в университете работал в лаборатории проф. А.Е. Фаворского, специалиста по изомерии непредельных углеводородов. У Фаворского интересный набор наград и титулов: действительный статский советник, св. Станислава 2-й степени, св. Анны 2-й степени, св. Владимира 4-й степени и... Герой Социалистического труда, четыре Ордена Ленина и Орден Трудового Красного Знамени. Все за химию. Фаворский был учеником знаменитого проф. А.М. Бутлерова, создателя теории химического строения.

Памятник А.М. Бутлерову в МГУ

Вот как раз Фаворский и толкнул Лебедева в сферу полимеризации непредельных соединений. Еще до революции Лебедев довольно детально исследовал процессы полимеризации и в основном разработал методику синтеза бутадиенового каучука, выяснив, что дивинил, полученный при разложении натурального каучука, может полимеризоваться. Результаты Лебедев изложил в своей диссертации «Исследование в области полимеризации двухэтиленовых углеводородов», которую не только защитил, но получил за нее премию им. И. Д. Толстого и почетную золотую медаль.

В начале Первой мировой войны Лебедев занимался организацией производства толуола, а в 1916 году был избран профессором Военно-медицинской академии в Петрограде и там впервые получил собственную лабораторию.

В этой академии Лебедев провел остаток Первой мировой войны, потом всю Гражданскую войну и всю первую половину 1920-х годов, пока ВСНХ СССР не объявил конкурс на разработку метода синтетического каучука.

Борьба за натуральный каучук

Натуральный каучук, бывший в то время единственным сырьем для получения резины, в химическом смысле представляет собой полиизопрен, содержащийся в млечном соке гевеи бразильской. Это растение было открыто в 1751 году французским путешественником Шарлем Мари де ля Контамином в Эквадоре, он же привез странное вещество в Европу. Сначала его использовали как стирательную резинку для стирания карандашных черт с бумаги, потом стали делать эластичные женские подтяжки. Затем почти одновременно американец Чарльз Гудьир и британец Томас Хэнкок в 1943-1844 годах открыли вулканизацию каучука с помощью добавки серы и нагревания.

Вскоре началась горячка. Уже в 1855 году Амазония, где в естественном виде произрастала гевея, стала крупным поставщиком натурального каучука. Производство его было сравнительно простым, но трудоемким. Требовалось посадить гевею в определенном порядке, потом, когда деревья вырастали, их кору насекали наклонными резами, по которым в специальную чашку стекал млечный сок, содержащий примерно 30% полиизопрена. При добавлении раствора серной кислоты происходит коагуляция, полиизопрен отделяется от воды, потом прессуется в полосы или листы. Работа несложная, потому капиталисты первым делом приспособили к ней амазонских индейцев, живших в верховьях Амазонки, которых поработили.

Сбор каучука на плантации гевеи в Индонезии

В некоторых местах исчезло до 90% коренного населения верхней Амазонки. На свои сверхприбыли плантаторы построили роскошные города, например Манаус в Бразилии, в котором было электричество, городской трамвай, и даже опера.

Основным потребителем амазонского каучука была Великобритания, до того, что в «каучуковых городах» Бразилии ходил фунт стерлингов. Но нельзя сказать, что британским капиталистам это нравилось. Пока головорезы и ловцы рабов бразильских каучуковых баронов гонялись по джунглям за индейцами, в Бразилии появился британец Генри Викхэм, да и поселился в городке Сантарем, на слиянии Амазонки и реки Тапахос. Он занимался странным на взгляд баронов делом — собирал семена гевеи с плантаций, мол, интересовался ботаникой. Насобирав 70 тысяч семян, он их задекларировал как «академические образцы», то есть гербарии или чучела животных, да и отправился в Лондон.

В июне 1876 года в Королевском ботаническом саду Кью, где были оранжереи, семена были высажены. Из 70 тысяч взошло только 2700 семян, но и этого хватило для начала конца бразильской каучуковой монополии. Разорились бразильские плантаторы почти подчистую, в Манаусе после передела мирового рынка каучука даже электричества не было.

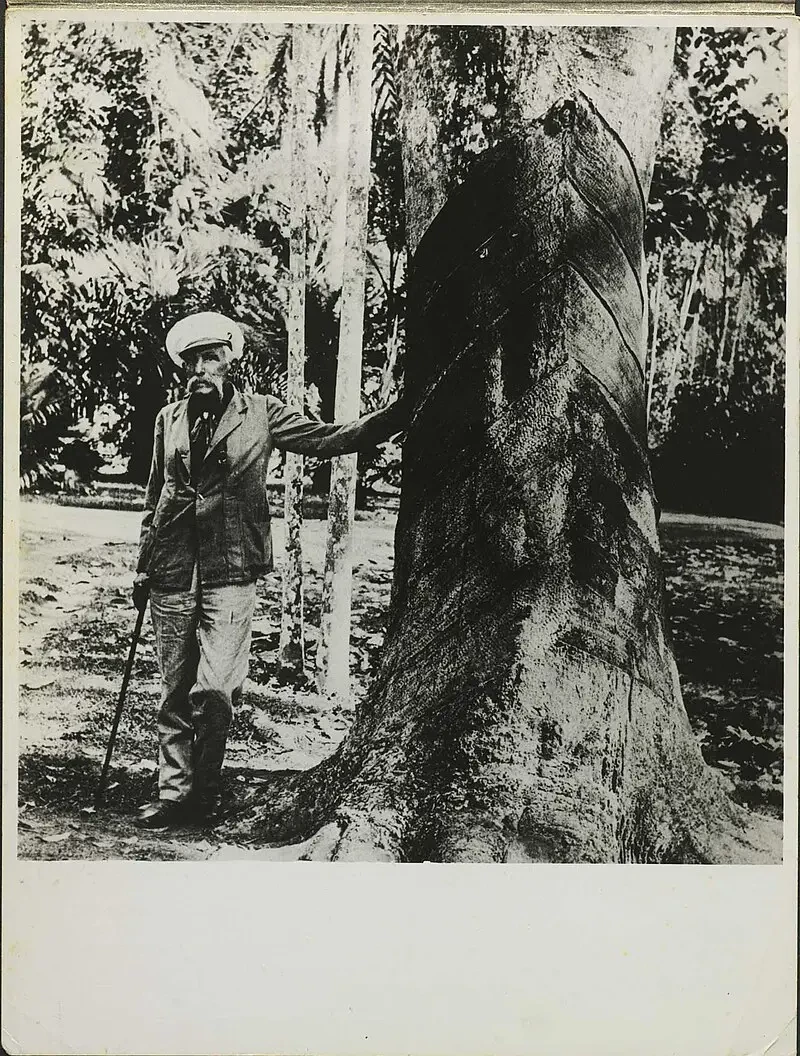

Вот этот благообразный сэр Генри Викхэм стырил у бразильцев семена гевеи

У Великобритании было полно тропических колоний в то время, жарких и с избытком рабочей силы. Поизучав гевею в оранжерее, британцы стали разводить гевею на Цейлоне, в Малайе, на Сингапуре, а также в Голландской Ост-Индии (Индонезии). В 1912 году в Бразилии разразился сильнейший кризис, который фактически похоронил ранее процветавшую отрасль, а Великобритания стала крупнейшим производителем натурального каучука, 75% мирового производства. В 1920 году король Георг V возвел Викхэма в рыцарское звание.

Это было очень кстати, поскольку с 1900 года началась автомобилизация, которая стала крупным потребителем шин. Тогда износостойкие шины делать еще не умели, и в год автомобиль расходовал 7–8 шин. За время Первой мировой войны потребности в резине резко выросли, но ввиду конкуренции цены на каучук резко колебались, а британцам надо было погашать набранные за Первую мировую войну долги. Министр колоний сэр Уинстон Черчилль в 1920 году инициировал разработку плана по стабилизации цен на каучук. Была создана комиссия под председательством сэра Джеймса Стивенсона, которая в 1922 году выработала план сокращения экспорта каучука для поддержания цен.

Американцы некоторое время терпели, но в 1925 году министр торговли США Герберт Гувер уведомил британцев, что если план Стивенсона не будет отменен, то они будут защищать свои интересы всеми доступными средствами. Из доступных средств было следующее. В 1925 году компания Генри Форда договорилась с Бразилией на создание крупной плантации гевеи на площади 2,5 млн акров или 10,1 тысяч кв. км, за 9% прибыли в пользу правительства и местной власти. Из этого проекта толком ничего не вышло, и в 1934 году Форд забросил эту плантацию.

У других плантаторов дело пошло получше: американские компании создали плантации на Филиппинах, в Коста-Рике и Либерии. Также американская фирма DuPont работала над созданием синтетического каучука, но дело у нее продвигалось медленно. В конце концов, в ноябре 1928 года план Стивенсона был отменен, но чуть более чем через полгода разразилась Великая депрессия, и цены на каучук полетели вниз. В итоге, в июне 1934 года Великобритания, Голландия, Франция и Таиланд заключили картельное соглашение для контроля за ценами. Теперь без крайностей — был образован совет потребителей, куда вошли представители США, Британской Индии, а также Германии. Для СССР и Японии места в совете не нашлось.

Поиски пути

Это отступление необходимо для понимания контекста того, чего это ВСНХ СССР в 1925 году ударился в синтетический каучук. Обычно это никак не объясняется, хотя история того стоит. В общем, если уж капиталисты увлеченно душили друг друга на мировом рынке каучука, то коммунистам и подавно нечего было ждать снисхождения. Это еще была эпоха со свежими впечатлениями от революции в России, с брутальной риторикой о сокрушении капитализма во всем мире и регулярным пением «Интернационала»: «Весь мир насилья мы разрушим...».

В такой ситуации ВСНХ СССР пришлось прибегнуть к «Интернационалу» же, в другом месте: «Добьемся мы освобождения своею собственной рукой». Были какие-то другие варианты?

Варианты были. Например, регенерация старого каучука. В двух словах это девулканизация резины и отделение каучука от минеральных наполнителей. Но это было трудно сделать. Применение различных растворителей давало непригодные пасты и смолы. Поэтому просто старую резину крошили и добавляли в свежий каучук, чем добивались некоторой экономии сырья, назло британским каучуковым капиталистам. Химики не сдавались и в начале 1920-х годов нашли способ — разварить резину в кипящем анилине, отфильтровать наполнитель и волокна, отогнать под вакуумом остывший анилин, после чего получался каучук-регенерат, почти неотличимый от натурального, за вычетом, может быть, некоторого остатка наполнителя. Но этот способ не избавлял от закупок каучука у капиталистов.

Немцы, как известно, пошли своим путем. Еще в 1879 году французский химик Гюстав Бушард открыл, что изопрен, полученный сухой перегонкой каучука, самопроизвольно полимеризовался и стал подобен натуральному каучуку. Химики пришли к мнению, что из молекул, подобных изопрену, тоже можно сделать нечто вроде каучука. И.Л. Кондаков, тоже ученик А.М. Бутлерова, в 1899 году открыл, что диметилбутадиен тоже полимеризуется в каучукоподобное вещество. Но медленно, в течение нескольких месяцев. Кондаков обнаружил, что в присутствии металлического натрия процесс резко ускоряется до нескольких дней.

На основе этих исследований немецкий химик и фармацевт Фриц Хофманн в 1909 году разработал метод получения метил-каучука из диметилбутадиена, который производили из ацетона. Он пригодился в Первую мировую войну, по этому методу в Германии производили эбонит — электроизоляторы и корпуса кислотных аккумуляторов. Из метил-каучука делали и шины, но они намного уступали в прочности шинам из натурального каучука.

Немецкий кинжал 1934 года с эбонитовой рукояткой

Потому внимание химиков сосредоточилось на 1,3-бутадиене, или дивиниле, который обещал лучшие результаты.

Дивинил можно было получить из смеси паров ацетона и этилена, пропускаемых через раскаленную докрасна трубку с порошком алюминия, но с малым выходом. Это первым сделал В.Н. Ипатьев в 1903 году, с выходом 1% дивинила. С.В. Лебедев и его главный конкурент Борис Васильевич Бызов взялись за нефть и нефтепродукты. Бызов получал дивинил путем пиролиза нефти при 700-800 градусах и быстрого охлаждения (закалки) газообразных продуктов. Лебедев использовал для той же цели бензин и керосин. Из нефти выходило около 1% дивинила, из бензина 7-11%, из керосина — 6%. Лебедев быстро охладел к нефтепродуктам и попробовал этиловый спирт. Эта идея основывалась на работах химика И.И. Остромысленского, который получал дивинил реакцией уксусного альдегида (ацетальдегида) и этилового спирта при 325-350 градусах на танталовом катализаторе, причем ацетальдегид получался из спирта же.

Лебедев эту остроумную идею додумал и сумел сократить до синтеза дивинила в одну стадию. Пары спирта при 540-525 градусах пропускались через трубку с катализатором из оксида алюминия, в результате чего происходил синтез других веществ: дивинила, а также этилена, псевдобутилена, уксусного альдегида и других. Выход дивинила составлял 20% по сырью. И это был прорыв.

В 1926–1927 годах С. В. Лебедев со своими сотрудниками в лаборатории Военно-медицинской академии, в свободное от работы время и, скорее всего, за свой счет, доработал способ получения дивинила и его полимеризации в каучук, а также изготовил 2 кг каучука, требуемого по условиям конкурса ВСНХ СССР. У нас такое нередко бывает, когда великие открытия делаются в свободное от работы время.

От колбы к заводу

На этом работа только началась, поскольку требовалось перейти от колбы к промышленной установке с пристойной производительностью, а также всесторонне изучить новый материал и научиться его обрабатывать.

Это далеко не столь просто, как может показаться на первый взгляд. Дивиниловый каучук отличался от натурального, и надо было быть уверенным в том, что из него получится сделать шину или галошу. К тому же, не слишком хороший опыт немецкого метил-каучука был перед глазами. Требовалась рецептура вулканизационной смеси и условия ее вулканизации, а также многие другие тонкости изготовления резиновых изделий.

Для решения этих вопросов в 1928 году главк ВСНХ СССР «Главхим» создал в Ленинграде опытный завод, который разместился рядом с Гутуевским государственным спиртоочистительным заводом № 3. В течение 1929–1930 годов был построен Опытный завод литера «Б», который стал родоначальником НИИ синтетического каучука им. С. В. Лебедева, работающего до сих пор и даже в 2023 году попавшего под американские санкции.

Опытный завод синтетического каучука в наши дни

Им пришлось изрядно повозиться с разработкой и опробованием промышленной технологии синтетического каучука, первую партию которого они получили 15 февраля 1931 года. Тогда же была изготовлена первая шина с беговой поверхностью из синтетического каучука. К лету 1931 года опытный завод разработал рецептуры резин для шин, галош, прорезиненной ткани, технических изделий и эбонита.

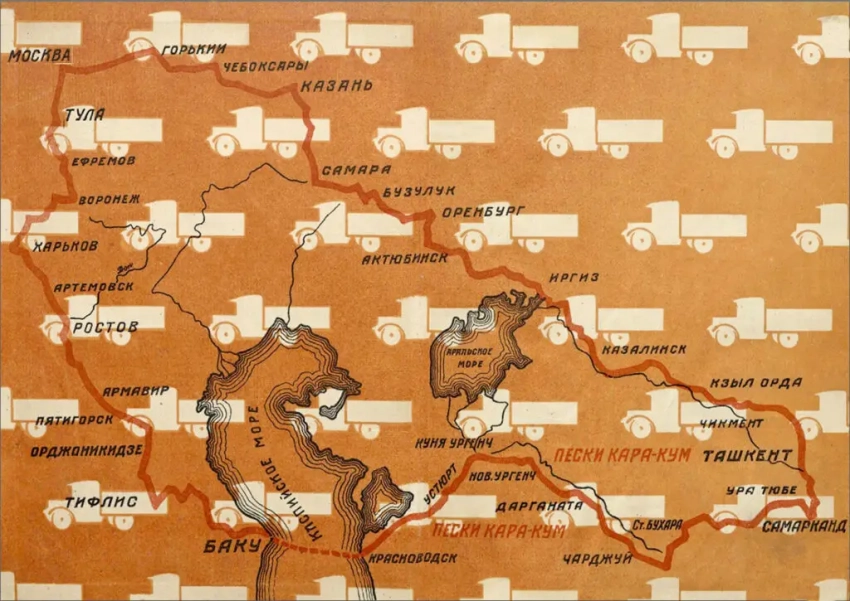

Первые покрышки были отправлены на испытания. За три месяца покрышка прошла 4250 км, и ее состояние было отличным. Впоследствии, в 1933 году, покрышки из синтетического каучука испытывались во время автопробега из Москвы до Ташкента, затем через пустыню в Красноводск, оттуда морем до Баку, и из Баку обратно в Москву. Машины прошли 9400 км, в том числе 2270 км шоссейных дорог, 1320 км профилированных грунтовых дорог, 4850 км проселков и 1200 км бездорожья. 12 автомобилей были оснащены покрышками из синтетического каучука.

Карта автопробега 1933 года

Осторожность была не лишней, поскольку при изучении и испытаниях выяснилось, что дивиниловый каучук по прочности на 30% уступает натуральному каучуку. Однако у него оказались интересные особенные свойства, которых не было у натурального каучука. Он легко обрабатывался на вальцах, а также имел очень высокое сопротивление истиранию, вчетверо выше, чем у натурального каучука. Для технических резин это было преимущество.

Поэтому решение о строительстве крупных заводов по производству синтетического каучука: СК-1 в Ярославле и СК-2 в Воронеже, пущенные летом и осенью 1932 года, было принято сразу после получения первых результатов опробования промышленной технологии, а к их постройке приступили практически незамедлительно.

Процесс производства имеет три основные стадии.

Первая стадия — получение из сырья синтезированного вещества, содержащего каучукофор (группа молекул, обуславливающая превращение мономера в полимер), в данном случае 1,3-бутадиена или дивинила. Сырьем служил этиловый спирт, получаемый в то время из картофеля. На 40 тысяч тонн синтетического каучука, то есть годовое производство СК-1, требовалось 225,5 тысяч тонн абсолютного спирта, для производства которого требовалось 56 тысяч гектар картофеля.

Вторая стадия — полимеризация дивинила в высокомолекулярный полимер, то есть, собственно, каучук.

Третья стадия — обработка каучука, компоновка смеси и ее вулканизация, то есть изготовление собственно резинового изделия.

В следующей статье уделим более подробное внимание технологическим аспектам производства синтетического каучука.

- Дмитрий Верхотуров

Обсудим?

Смотрите также: