Создание и эксплуатация китайских БПЛА в 1960-1990-е годы

Работы по созданию беспилотных летательных аппаратов в КНР начались гораздо позже, чем в США и СССР, и на первых порах китайские БПЛА являлись копиями американских и советских реактивных беспилотников. Следующим шагом стал серийный выпуск радиоуправляемых моделей с поршневыми двигателями, предназначенных для тренировки расчётов зенитной артиллерии. В дальнейшем наработки, полученные в ходе проектирования, строительства и эксплуатации лёгких беспилотных мишеней, позволили создать дроны, предназначенные для наблюдения за линией боевого соприкосновения, корректировки артиллерии и ведения разведки в ближнем тылу противника.

После нормализации отношений с США во второй половине 1970-х для Китая открылся доступ к современным западным технологиям, и благодаря сотрудничеству с Израилем вооруженные силы КНР получили очень неплохие для своего времени БПЛА лёгкого и среднего класса, поступившие на вооружение в 1980–1990-е годы.

Опираясь на имеющийся задел, иностранный опыт и щедрое финансирование, крупные китайские авиастроительные компании сумели развить успех и в 21 веке создали ряд моделей военных БПЛА лёгкого, среднего и тяжелого класса. В этом Китай уже опередил нашу страну и наступает на пятки США. Успехи КНР в области создания беспилотников в первую очередь объясняются вниманием к этому направлению со стороны высшего китайского военно-политического руководства.

Реактивный БПЛА СК-1

Первым китайским БПЛА стал реактивный СК-1 (ChangKong-1), являющийся копией советской воздушной мишени Ла-17М. Беспилотный аппарат СК-1 был создан Нанкинским институтом аэронавтики на основе документации и нескольких натурных образцов, которые, несмотря на ухудшающиеся отношения между странами, были переданы Советским Союзом в 1960 году.

Реактивный БПЛА СК-1

Внешне БПЛА СК-1 почти не отличался от советского прототипа, но в его конструкции имелись некоторые изменения. На китайский беспилотник устанавливался ТРД WP-6 с тягой 24,5 кН, использовавшийся также на истребителе J-6 (МиГ-19). В зависимости от модификации масса пустого БПЛА составляла 2100-2500 кг. Запас топлива в 600-840 кг обеспечивал продолжительность полёта 45-70 мин. Скорость в зависимости от года выпуска и модификации составляла 850-910 км/ч. Потолок – до 18 000 м. Как и советский Ла-17М, китайский аппарат запускался с буксируемой пусковой установки при помощи пороховых ускорителей.

Испытания опытного образца состоялись в 1966 году. Но из-за технологического и промышленного спада, вызванного начавшейся в КНР «Культурной революцией», ход работ сильно затормозился, и серийное производство первой модификации, известной как СК-1А, началось только в 1976 году. Помимо тренировок расчётов ЗРК HQ-2 (китайская версия С-75) и отработки новых зенитных ракет, была создана модификация СК-1В, предназначенная для забора проб в ходе ядерных испытаний. Этот радиоуправляемый беспилотный аппарат, впервые в «боевых условиях» применённый на испытательном полигоне Лобнор в 1978 году, положил конец практике использования пилотируемых самолетов для выполнения миссий по взятию проб из облака ядерного взрыва.

В 1982 году на вооружение поступила модель СК-1С, приспособленная для выполнения маловысотных полётов и способная имитировать средства воздушного нападения, действующие на малой высоте. БПЛА СК-1Е имел манёвренность, сравнимую с истребителем J-7 (копия МиГ-21). Управление этой модификацией осуществлялось с командного самолёта.

В середине 1990-х на базе СК-1 был построен и испытан сверхзвуковой БПЛА СК-2. Эта модель имела стреловидное крыло и более мощный турбореактивный двигатель, оснащённый форсажной камерой. Радиоуправляемый беспилотный аппарат СК-2 предназначался для испытаний новых ракет класса «воздух-воздух» и «земля-воздух», но, судя по всему, большой серией не строился.

Воздушные мишени Ва-2 и Ва-7

В начале 1970-х на вооружение НОАК поступили БПЛА Ва-2 и Ва-7, предназначавшиеся для тренировки расчётов зенитной артиллерии. Эти очень простые и дешевые радиоуправляемые аппараты из фанеры, с поршневыми двигателями, запускаемые твердотопливными ускорителями с буксируемой пусковой установки, были созданы Сианьским северо-западным политехническим университетом.

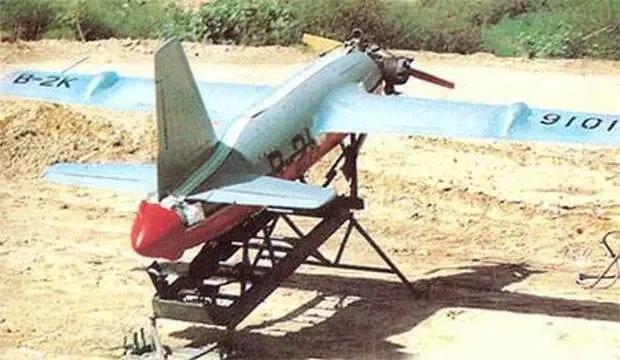

Радиоуправляемая воздушная мишень Ва-2

Внешне БПЛА Ва-2 напоминал винтовой самолёт-моноплан. Взлётный вес составлял 56 кг, продолжительность полёта – 1 час. Двухтактный двухцилиндровый двигатель воздушного охлаждения мощностью 14 л.с. обеспечивал максимальную скорость 250 км/ч. При длине в 2,55 м размах крыльев достигал 2,7 м.

Более крупный Ва-7 весил более 150 кг. Мощность поршневого двигателя 25 л.с. Максимальная скорость – 350 км/ч. Потолок – 5000 м. Длина фюзеляжа 2,65 м, размах крыльев 2,68 м. Время нахождения в воздухе – до 90 минут.

Радиоуправляемая воздушная мишень Ва-7

До недавнего времени выпускался усовершенствованный вариант Вa-75 с цифровой системой управления.

Радиоуправляемая воздушная мишень Ва-75

Этот дрон, выполненный из современных материалов, способен совершать полёт по заранее заложенной программе или управляться дистанционно. Полезная нагрузка может включать в себя аппаратуру регистрации величины промаха, тепловые или радиолокационные ловушки.

Разведывательный реактивный БПЛА WZ-5

В годы Вьетнамской войны ВВС США активно использовали реактивные БПЛА Ryan AQM-34 Lightning Bug, также известные как Ryan Firebee, для разведки китайской территории, граничащей с Северным Вьетнамом. При этом более 20 американских беспилотников было сбито истребителями ВВС НОАК в районе китайско-вьетнамской границы. Некоторые сбитые дроны упали на кроны деревьев и получили небольшие повреждения, что дало возможность подробно их изучить.

Созданием китайской версии «Молниеносного жука», получившей обозначение WZ-5 (Wuzhen-5), с конца 1960-х занимался Пекинский университет авиации и космонавтики. Испытания опытного образца начались в 1972 году. Но первые БПЛА WZ-5 поступили в ВВС НОАК только в 1981 году. Столь значительная задержка в налаживании серийного производства была связана с неспособностью китайской промышленности создать аппаратуру разведки и управления, аналогичную установленной на американском AQM-34N.

Запуск БПЛА WZ-5 осуществлялся со специально модернизированного и переоборудованного дальнего бомбардировщика Ту-4. Реактивный дрон с взлётной массой 1700 кг обычно запускался в диапазоне высот 4000–5000 м и затем поднимался на высоту до 17 500 м, и мог развивать скорость до 800 км/час и держаться в воздухе 3 часа.

БПЛА WZ-5 под крылом модернизированного бомбардировщика Ту-4

В 1950-е годы СССР поставил КНР 25 самолётов Ту-4. На определённом этапе поршневой бомбардировщик Ту-4, созданный на базе американского Boeing B-29 Superfortress, в ВВС НОАК являлся единственным носителем китайского ядерного оружия. В перспективе Ту-4 предполагалось заменить реактивным Ту-16, документацию на который вместе с несколькими самолётами передали в 1959 году. Но отношения с СССР испортились, а «большой скачок» затормозил освоение новой техники, и летная биография, казалось бы, безнадёжно устаревшего бомбардировщика оказалась неожиданно долгой. Для повышения лётных данных несколько китайских Ту-4 оснастили четырьмя турбовинтовыми двигателями АИ-20М мощностью 4250 л.с., и ремоторизированные самолёты эксплуатировались до начала 1990-х.

Под плоскости самолёта-носителя, оснащенного ТВД, подвешивалось два беспилотника WZ-5. Количество БПЛА, которые мог нести Ту-4, ограничивалось габаритами БПЛА WZ-5, имевшем длину 8,97 м и размах крыла 9,76 м. Посадка беспилотного разведчика осуществлялась при помощи спасательной парашютной системы. После разборки и проведения технического обслуживания WZ-5 можно было использовать повторно.

В конце 1970-х для запуска реактивных беспилотных разведчиков WZ-5 приспособили военно-транспортные самолёты Shaanxi Y-8 (китайская копия Ан-12).

Беспилотные разведчики WZ-5 в 1980-е годы регулярно совершали полёты над Камбоджей и китайско-вьетнамской границей. Но дроны первых вариантов в силу несовершенства бортового разведывательного оборудования имели ограниченные возможности и могли вести фотосъёмку только в светлое время суток. Кроме того, аппараты, лишённые дистанционного управления и совершавшие полёт по заранее заданному маршруту с использованием инерциальной навигационной системы, имели значительную погрешность при привязке к местности и высокую уязвимость к средствам ПВО.

В связи с этим командование ВВС НОАК настояло на разработке усовершенствованного образца. БПЛА WZ-5А получил систему навигации, работающую совместно с наземными радиомаяками, новые фото- и видеокамеры с ИК-каналом, станцию радиотехнической разведки. Беспилотник WZ-5В, принятый на вооружение в начале 1990-х, был оснащён радиовысотомером и предназначался для «глубокого проникновения» на территорию противника. Неуязвимость от средств ПВО должна была обеспечиваться высотой полёта не более 100 м, а также автоматической системой постановки активных и пассивных помех. Таким образом, китайцы повторили американский БПЛА AQM-34R, совершавший разведывательные рейды в Юго-Восточной Азии до 1975 года.

Эксплуатация китайских БПЛА семейства WZ-5 завершилась приблизительно 10 лет назад, после чего пригодные к дальнейшему использованию беспилотники были использованы в качестве мишеней в процессе тренировки расчётов ЗРК и пилотов истребителей-перехватчиков.

Разведывательный БПЛА ASN-104

На основе опыта создания лёгких радиоуправляемых воздушных мишеней при технической поддержке со стороны западных компаний в начале 1980-х в Китае приступили к проектированию небольших БПЛА, которые могли быть использованы для разведки в прифронтовой полосе, корректировки артиллерийского огня и постановки помех РЛС противника.

В 1985 году начались войсковые испытания беспилотного аппарата ASN-104, разработанного специалистами Сианьского научно-исследовательского института (позднее реорганизован в Xian Aisheng Technology Group). В отличие от китайских дронов с поршневыми моторами, спроектированных до этого, планер аппарата был в основном выполнен из стеклопластика, армированного углеволокном, что дало существенную экономию веса.

БПЛА ASN-104

ASN-104 построен по той же схеме, что и радиоуправляемые мишени Ва-2 и Ва-7. Он выглядит как миниатюрный поршневой самолёт и оснащён четырёхцилиндровым двухтактным поршневым двигателем с воздушным охлаждением HS-510 (максимальная мощность 30 л. с.), установленным в передней части аппарата. Размах крыла — 4,3 м. Длина — 3,32 м.

Первоначально запуск этого дрона производился с буксируемой пусковой установки при помощи твердотопливного ускорителя. Позже пусковое устройство разместили в кузове армейского грузовика Dongfeng EQ 1240, что повысило мобильность и проходимость по слабым грунтам. Посадка осуществлялась при помощи парашюта.

По меркам середины 1980-х, ASN-104 обладал неплохими характеристиками. Аппарат с взлётной массой 140 кг мог вести разведку на удалении до 60 км от наземной станции. Топливного бака объёмом 18 л хватало на 2 часа полёта. Максимальная скорость – до 250 км/ч. Крейсерская – 150 км/ч. Потолок – 3200 м. Полезная нагрузка массой до 10 кг включала в себя фотокамеры, активируемые по программе или по команде с земли. В конце 1980-х беспилотник оснастили телевизионным оборудованием западного производства с дальностью трансляции сигнала около 30 км.

В состав подразделения БПЛА входило шесть беспилотников, три стартовых устройства, командно-контрольная машина с аппаратурой дистанционного управления и приёма разведывательной информации в реальном масштабе времени, а также лаборатория для обработки фотоматериалов.

Первые эскадрильи, оснащенные БПЛА ASN-104, достигли боевой готовности в 1989 году. Их развернули в провинциях Хэйлунзян и Юньнань – в приграничных районах с СССР и Вьетнамом.

Разведывательный БПЛА ASN-105

В целом китайские военные оценили БПЛА ASN-104 положительно, но в качестве основных недостатков, исходя из опыта эксплуатации, они указывали на относительно небольшую полезную нагрузку, также крайне желательным было увеличить глубину ведения разведки. В соответствии с этими требованиями в начале 1990-х на вооружение поступил беспилотник, получивший обозначение ASN-105. Данный аппарат внешне напоминал ASN-104, но он стал крупней.

БПЛА ASN-105 на военном параде, посвященном 60-летию образованию КНР, прошедшем 1 октября 2009 года

Максимальная снаряженная масса БПЛА ASN-105 составляет 170 кг. Размах крыла – 5 м, длина – 3,75 м. Максимальная скорость – до 200 км/ч. Продолжительность полёта – до 6 часов. Улучшенная модификация ASN-105А способна летать на высоте 5000 м, что снизило уязвимость от малокалиберной зенитной артиллерии и мобильных зенитных ракетных комплексов малой дальности.

В 2009 году также был продемонстрирован усовершенствованный вариант, получивший обозначение ASN-105В. В качестве транспортно-пусковой установки использован трёхосный армейский грузовик повышенной проходимости Dongfeng EQ1240.

Внешне планер не изменился, но существенно была улучшена электронная начинка дрона. Наземная аппаратура управления полностью компьютеризирована, а электронные блоки БПЛА переведены на новую элементную базу. Благодаря использованию спутниковой навигационной системы Beidou возросла точность определения координат наблюдаемых объектов, что, в свою очередь, повысило эффективность при корректировке артиллерийского огня и выдачи целеуказания своей авиации. Кроме того, в случае использования дрона в программном режиме или при потере канала управления, он с высокой вероятностью способен вернуться в точку запуска. Вся разведывательная информация, полученная в ходе полёта, записывалась на электронный носитель.

Дальнейшим вариантом развития БПЛА ASN-105 стал ASN-215. Снаряженный вес этого беспилотника возрос до 220 кг, но размеры остались такими же, как у ASN-105.

БПЛА ASN-215

Для компенсации увеличившейся массы был использован более мощный двигатель и уменьшен запас топлива на борту. По этой причине время нахождения в воздухе сократилось до 5 часов. Максимальная высота полёта не превышает 3300 м. Максимальная скорость – до 200 км/ч. Крейсерская – 120-140 км/ч.

БПЛА ASN-215 оснащён более мощной приёмопередающей аппаратурой, благодаря чему дальность контролируемого полёта при отсутствии радиоэлектронного противодействия доведена до 200 км. Информация с телевизионной камеры передаётся на пункт управления по цифровому каналу. По сравнению с аппаратами ASN-104 и ASN-105 качество передаваемой в реальном масштабе времени картинки существенно улучшилось. На ASN-205 всесуточная камера размещена на стабилизированной поворотной платформе в нижней части фюзеляжа, что позволяет следить за целью независимо от курса и положения беспилотника. С целью расширения спектра боевого применения использован модульный вариант размещения полезной нагрузки. В случае необходимости вместо аппаратуры визуальной разведки может быть установлен передатчик помех или ретранслятор УКВ радиосигналов.

Беспилотные аппараты семейства ASN-104, ASN-105 и ASN-215 являются удачным примером эволюционного улучшения характеристик дронов, имеющих общую родословную. Эти относительно недорогие и простые аппараты, предназначенные для использования в дивизионном и полковом звене для наблюдения за полем боя и ведения разведки в ближнем тылу противника. Благодаря применению камер высокого разрешения и спутниковой навигации они обрели возможность точной корректировки артиллерийского огня. Снимаемые с вооружения БПЛА ASN-104 и ASN-105 активно использовались в процессе боевой подготовки зенитных расчётов как в Сухопутных войсках, так и в ВМС НОАК.

Беспилотные летательные аппараты ASN-206, ASN-207 и ASN-209

К началу 1980-х в беспилотных подразделениях ВВС НОАК эксплуатировалось около сотни реактивных дронов СК-1 и WZ-5. Также некоторое количество радиоуправляемых воздушных мишеней Ва-2 и Ва-7 имелось в Сухопутных войсках.

После того как Армия обороны Израиля очень успешно использовала относительно небольшие БПЛА при разгроме сирийской системы противовоздушной обороны в долине Бекаа, руководство НОАК заинтересовалось этим опытом. Китайские высокопоставленные военные на основе данных разведки и докладов экспертов пришли к выводу, что беспилотники, являясь недорогим и достаточно эффективным средством вооруженной борьбы, при правильном применении способны оказать заметное влияние на ход боевых действий, даже при столкновении с технологически продвинутым противником.

Вскоре между Китаем и Израилем с благословения США началось сотрудничество в области беспилотной авиации. В первую очередь разработчиков китайских БПЛА интересовали системы управления, видеофиксации и передачи данных, установленные на израильских дронах. Доступ КНР к израильским технологиям стал возможен в начале 1980-х годов, после того как высшее китайское руководство начало делать резкие антисоветские высказывания, а также оказывать существенную военную и финансовую поддержку афганским моджахедам. После чего Китай стал рассматриваться западными странами как возможный союзник в случае вооруженного конфликта с СССР.

Первым БПЛА, созданным в рамках военно-технического сотрудничества с Израилем, стал ASN-206, спроектированный совместно 365-м Сианьским научно-исследовательским институтом и израильской компанией Tadiran, оказавшей помощь в создании бортовой аппаратуры и наземной станции управления. Этот беспилотник впервые поднялся в воздух в 1994 году, а в 1997 году был представлен на международном авиасалоне в городе Чжухай, что стало неожиданностью для большинства иностранных экспертов. До этого считалось, что Китай не способен самостоятельно создавать дроны такого класса.

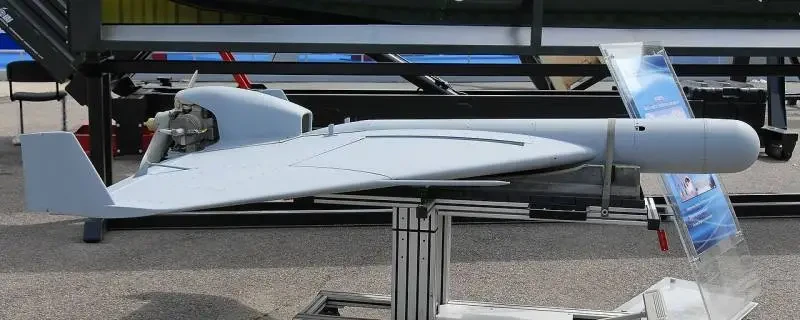

Разведывательный БПЛА ASN-206

Максимальная взлётная масса БПЛА ASN-206 составляла 225 кг. Размах крыла — 6 м, длина — 3,8 м. Скорость — до 210 км/ч. Потолок — 6000 м. Наибольшее расстояние от наземной станции управления — до 150 км. Время нахождения в воздухе — до 6 часов. Полезная нагрузка — 50 кг. По компоновочной схеме ASN-206 является двухбалочным высокопланом с толкающим винтом, который вращает поршневой двигатель HS-700 мощностью 51 л.с. Преимущество этой компоновки состоит в том, что заднее расположение двухлопастного пропеллера не заслоняет линию обзора оптоэлектронных устройств, установленных в нижней передней части фюзеляжа.

Запуск осуществляется стартовым твердотопливным ускорителем с пусковой установки, размещённой на грузовом шасси. Посадка при помощи парашюта.

В состав эскадрильи БПЛА входило 6-10 беспилотников, 1-2 стартовые машины, мобильные пункты управления, приёма и обработки информации, передвижной источник электропитания, автозаправщик, подъёмный кран, машины технической помощи и транспортные средства для перевозки дронов и личного состава. За исключением станции управления, аппаратура которой была смонтирована в микроавтобусе, все эти остальные компоненты выполнены на грузовом шасси повышенной проходимости. В полётной миссии ASN-206 непрерывно участвовали два оператора, находящиеся в мобильной аппаратной. Один отвечал за местоположение беспилотника в пространстве, другой осуществлял сбор разведывательной информации.

БПЛА ASN-206 был способен нести различные монохромные и цветные камеры высокого разрешения. На беспилотнике имеется место для трёх дневных камер, каждая из которых может быть заменена ИК-камерой. На поздних вариантах устанавливалась оптоэлектронная система разведки, наблюдения и целеуказания (с лазерным целеуказателем) в сфере диаметром 354 мм, имеющей круговое вращение и вертикальные углы обзора +15°/-105°. Полученная информация могла транслироваться на наземный пункт в режиме реального времени. В качестве альтернативы, дрон был способен нести станцию постановки помех JN-1102, работающую в частотном диапазоне 20-500 МГц. Аппаратура JN-1102 в автоматическом режиме сканирует эфир и ставит шумовую помеху радиостанциям противника.

На базе БПЛА ASN-206 был создан более крупный и тяжелый беспилотник ASN-207, принятый на вооружение в 1999 году. Аппарат с взлётным весом 480 кг имеет длину 4,5 м и размах крыла – 9 м. Максимальная скорость — 190 км/ч. Потолок – 6000 м. Масса полезной нагрузки – 100 кг. Продолжительность полёта – 16 ч. Дальность действия – 600 км.

Как и предыдущая модель, ASN-207 оснащён комбинированной оптоэлектронной аппаратурой на вращающейся стабилизированной платформе и лазерным дальномером-целеуказателем. Так как высокочастотный цифровой сигнал распространяется в пределах прямой видимости, для управления дроном на максимальной дальности используется беспилотный ретранслятор ТКJ-226, созданный на базе планера БПЛА ASN-207, и предназначен для одновременного с ним использования.

Внешне данная модификация отличается от разведывательного варианта наличием вертикальных штыревых антенн.

Поздней модификацией является ASN-207 с грибовидной антенной радиолокатора, который используется совместно с оптоэлектронной системой наблюдения. Характеристики и назначение радиолокатора не разглашались, но, скорей всего, он предназначен для разведки местности в условиях плохой видимости. Так как при установке массивного обтекателя РЛС увеличилось лобовое сопротивление, продолжительность полёта БПЛА ASN-207 не превышает 12 часов.

Также существует вариант, предназначенный для подавления радиосетей противника, работающих в УКВ диапазоне. На этом беспилотном аппарате на месте грибовидного обтекателя установлена штыревая антенна.

Промежуточное положение по массе и габаритам между БПЛА ASN-206 и ASN-207 занимает ASN-209, созданный для экспортных поставок. Может наблюдать за полем боя, управлять огнем артиллерии и вести патрулирование. По состоянию на 2011 год несколько десятков БПЛА ASN-209 были поставлены в ряд ближневосточных и азиатских государств.

Эта модель длиной 4,273 м, с размахом крыла 7,5 м, имеет взлётный вес 320 кг. При массе полезной нагрузки 50 кг, беспилотник может действовать на удалении до 200 км от станции управления и находиться в воздухе до 10 часов. Максимальная высота полёта – 5000 м.

Лёгкий разведывательный БПЛA АSN-15

В 1990-е годы израильские оборонные компании оказывали помощь 365-му Сианьскому научно-исследовательскому институту в создании БПЛА лёгкого класса ASN-15, предназначенного для ведения ближней визуальной разведки в светлое время суток. Беспилотник поступил на вооружение сухопутных подразделений НОАК в 1997 году.

Подготoвка к запуcку БПЛA АSN-15

Данный аппарат способен находиться в воздухе около часа, на удалении до 10 км от наземного пункта управления. Миниатюрный двухтактный бензиновый двигатель обеспечивал максимальную скорость до 80 км/ч. Потолок – 3 км. Размах крыла – 2,5 м. Длина – 1,7 м. Благодаря расположению двигателя и винта на верхней части крыла, посадка производится на фюзеляж. БПЛА ASN-15, оснащённый миниатюрной телевизионной камерой нового поколения и достаточно мощным передатчиком телевизионного сигнала, для своего времени стал настоящим прорывом, позволившим существенно улучшить информационную осведомлённость командиров в батальонном и полковом звене.

Барражирующий боеприпас JWS01

В конце 1980-х в Израиле были созданы барражирующие боеприпасы семейства IAI Harpy. Это был один из первых проектов «дронов-камикадзе», реализованных на практике. Компании Israel Aerospace Industries удалось создать компактный и относительно недорогой беспилотный аппарат, способный вести разведку и наносить удары по системам ПВО. В последствии «Гарпия» выпускалась исключительно в ударном варианте, а задачи наблюдения были возложены на другие БПЛА.

Ударный БПЛА Harpy

БПЛА Harpy выполнен по схеме «летающее крыло» с выступающим вперёд цилиндрическим фюзеляжем. В хвостовой части аппарата помещен двигатель внутреннего сгорания мощностью 37 л.с. с толкающим винтом. «Гарпия» несёт осколочно-фугасную боевую часть массой 32 кг, оснащена автопилотом и пассивной радиолокационной головкой самонаведения. Длина аппарата — 2,7 м, размах крыла – 2,1 м. Взлётная масса – 125 кг. Скорость — до 185 км/ч, при дальности полета 500 км.

Запуск осуществляется из контейнерной пусковой установки при помощи порохового заряда, возвращение и повторное использование не предусмотрено. После старта «Гарпия», управляемая программируемым автопилотом, выходила в район патрулирования. В заданной точке в работу включалась пассивная радиолокационная ГСН, и начинался поиск наземных РЛС противника. При обнаружении нужного сигнала беспилотник должен автоматически наводиться на источник и поражать его взрывом боевой части. В отличие от противорадиолокационных ракет, «Гарпия» может оставаться в нужном районе в течение нескольких часов и ждать появление сигнала цели. При этом, по причине относительно невысокой ЭПР, обнаружение беспилотника радиолокационными средствами возможно на меньшей дальности, чем более крупных воздушных целей.

Хотя к тому моменту в связи с событиями на площади Тяньаньмэнь на КНР были введены санкции, ограничивающие поставки западного оружия, на вооружение НОАК ударный БПЛА Harpy поступил в 1995 году.

Китайский вариант «Гарпии» получил обозначение JWS01. Он в целом сходен с изделием компании Israel Aerospace Industries, но имеет ряд отличий. Для китайского барражирующего боеприпаса, предназначенного для уничтожения систем ПВО, предусмотрено два типа сменных ГСН, работающих в разных частотных диапазонах, что существенно расширяет спектр потенциальных целей. БПЛА JWS01 после запуска полностью автономен и выполняет полёт в соответствии с заранее заложенной программой. Мобильная пусковая установка на шасси грузовика повышенной проходимости Beiben North Benz несёт шесть JWS01. В составе подразделения входит три самоходные пусковые установки, станция радиотехнической разведки и мобильный командный пункт.

В 21 веке в КНР был налажен модернизированный вариант «дрона-камикадзе», получивший обозначение ASN-301. Ряд источников утверждает, что Китай передал документацию на ударный БПЛА ASN-301 в Иран, где на основе китайских наработок был создан «дрон-камикадзе» HESA Shahed 136.

Продолжение следует…

- Линник Сергей

Обсудим?

Смотрите также: