Взгляд в будущее: антидроновые идеи для бронетехники

Защитный комплекс от Арзамасского машиностроительного завода

Мысль не стоит на месте

Вызовы, которые предъявляет специальная военная операция к инженерам и конструкторам, очень сложно переоценить. Дроны совершили настоящую революцию на поле боя, фактически вытеснив бронетехнику с фронта. Нехитрый разведывательно-ударный комплекс, состоящий из БПЛА наблюдения и нескольких FPV-дронов, способен вывести из строя самую совершенную боевую технику. Это справедливо для действий по обе стороны фронта. Во многом именно работа расчетов «дроноводов» привела к тому, что фронт стал двигаться на западе гораздо медленнее, чем хотелось бы большинству наблюдателей.

Армейским ответом на тактическом уровне стали знаменитые антидроновые сетки, короба, решетки и прочие приспособления, собранные на месте из подручных материалов. Судя по всему, такая кустарщина вполне работоспособная, иначе бы военные никогда не приняли подобные нововведения. В итоге сложилась ситуация, когда защита техники от дронов стала одной из самых насущных задач отечественного инженерного корпуса. Справедливости ради, на данный момент ни одно отечественное конструкторское бюро так и не предложило эффективную модель защиты от FPV-дронов. Поэтому приходится либо довольствоваться кустарными поделками, либо обращаться в патентное ведомство. Как оказалось, в последнее время появилось немало интересных решений, которые имеют право на обсуждение.

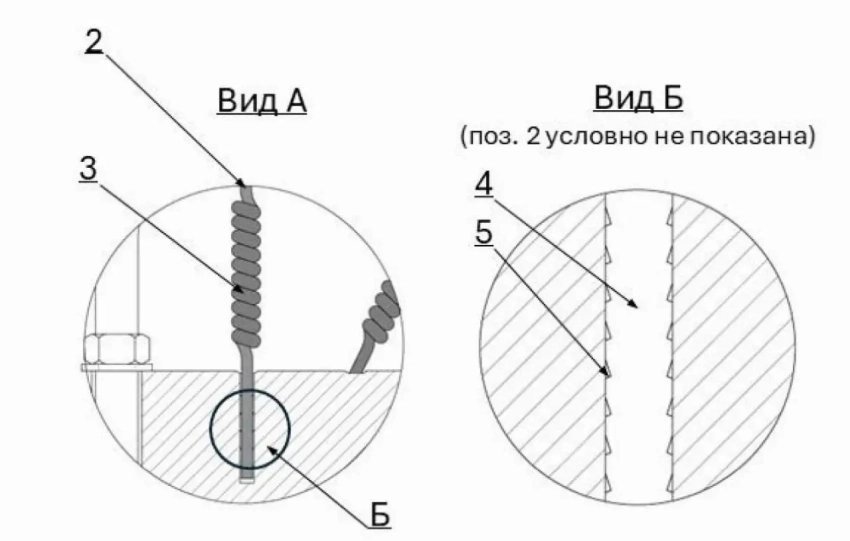

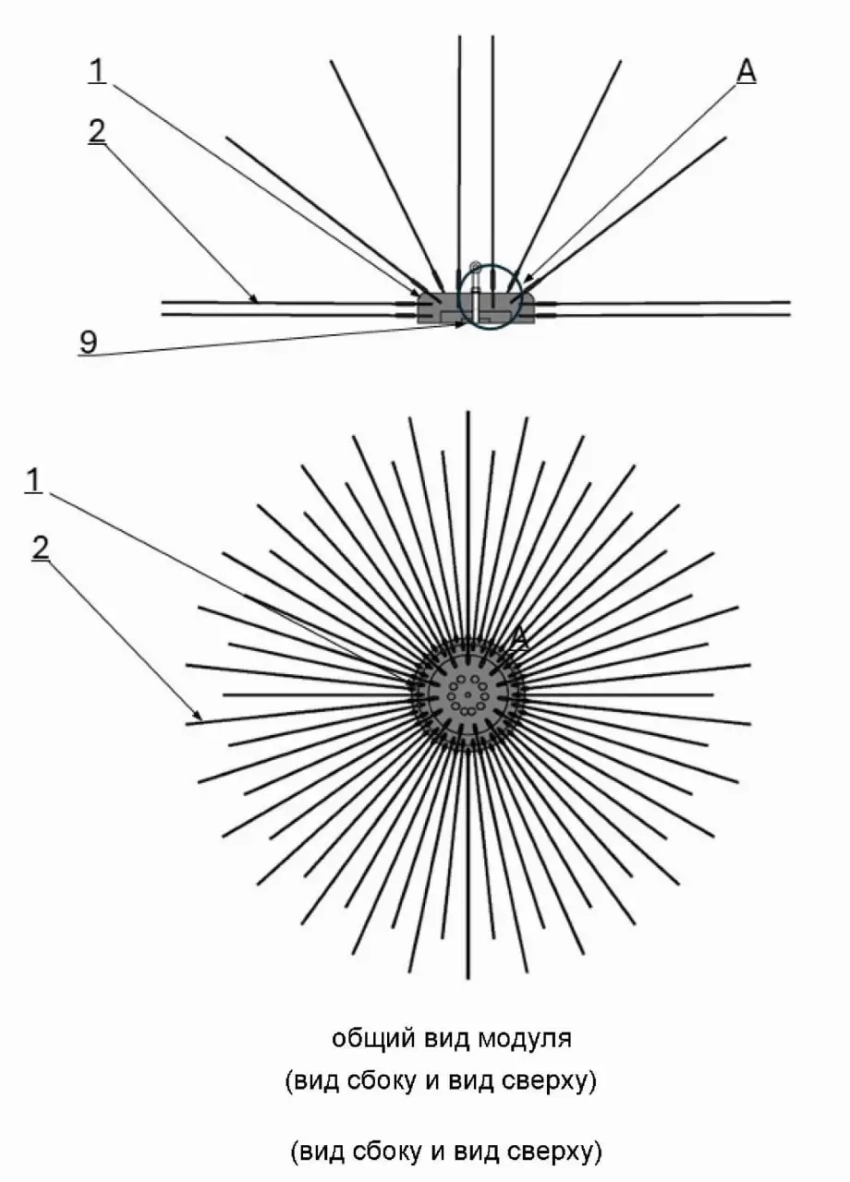

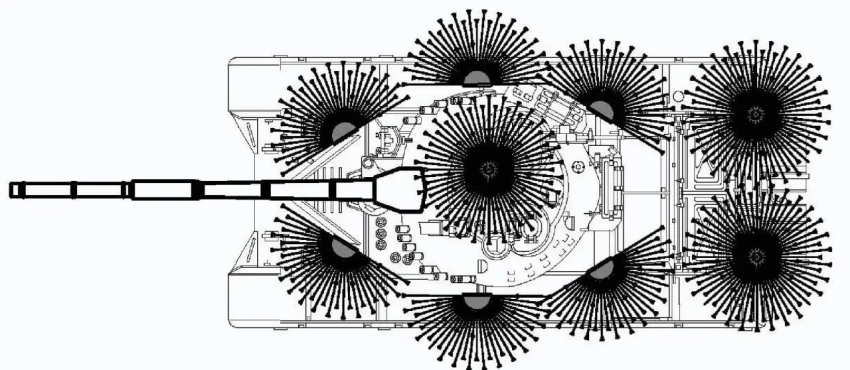

Одним из новых веяний в деле защиты бронетехники оказались гибкие элементы – тросы, канаты и даже простая проволока, свисающая навстречу боеприпасу. Элементы ограничивают вращение башни и наведение орудия. В одном из патентов 2025 года предлагается идея упрощенного крепления пучка пик, образующих лучеобразную полусферическую форму. Снаружи это выглядит очень экзотически, но, по мнению автора, является «полезной моделью, относящейся к средствам защиты объектов от разрушающего действия БПЛА разного назначения, в частности к средствам защиты автомобильной техники гражданского и специального военного назначения (санитарной, ремонтной, транспортной), морских надводных дронов от боевых средств противника, а также для защиты стационарных объектов – зданий и сооружений, вышек и мачт, фортификационных сооружений, ограждений и т.д.». Пучки пик на защищаемом объекте позволяют отбрасывать приближающиеся дроны, а также их боевые части – гранаты и мины. Если точнее:

«Образованная лучеобразная полусферическая форма защитного устройства обеспечивает попадание пик в движущиеся лопасти дрона даже при оснащении пропеллеров защитными кожухами. Жесткость пик является достаточной, чтобы возникло разрушение или повреждение лопастей пропеллеров, что приводит к сбою траектории движения дрона и его детонации на расстоянии от защищаемой поверхности или корпуса транспортного средства».

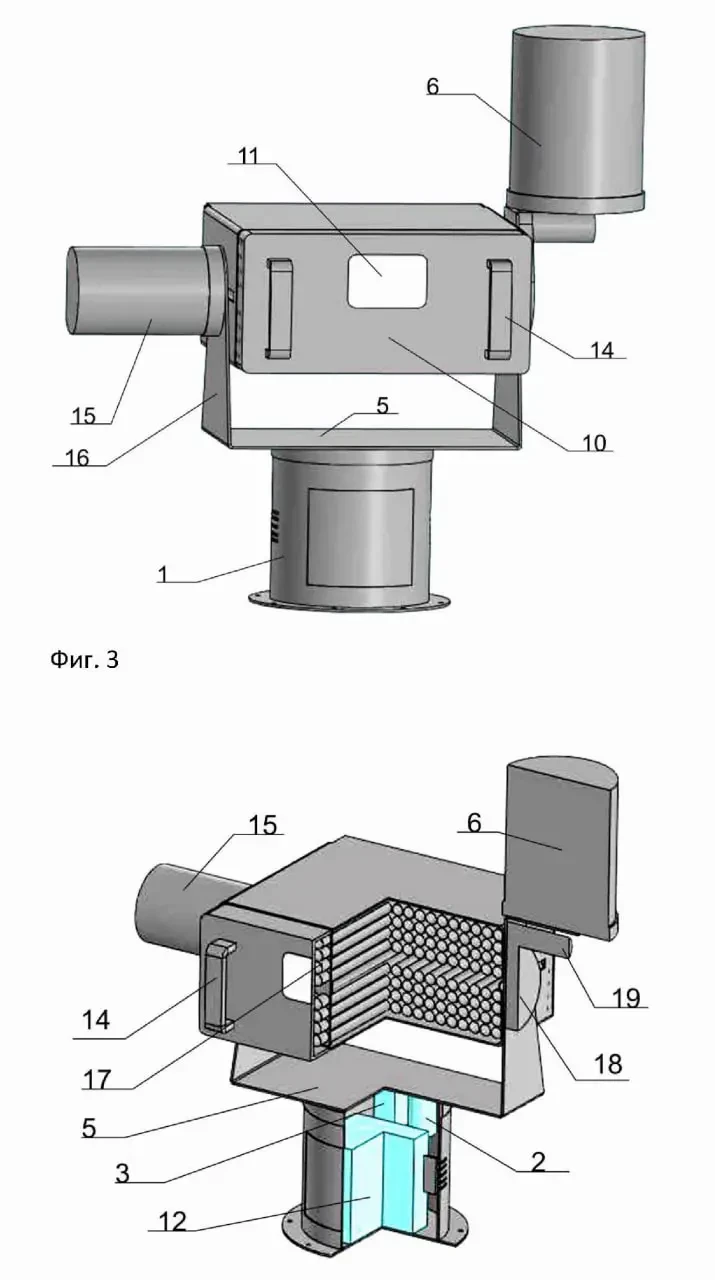

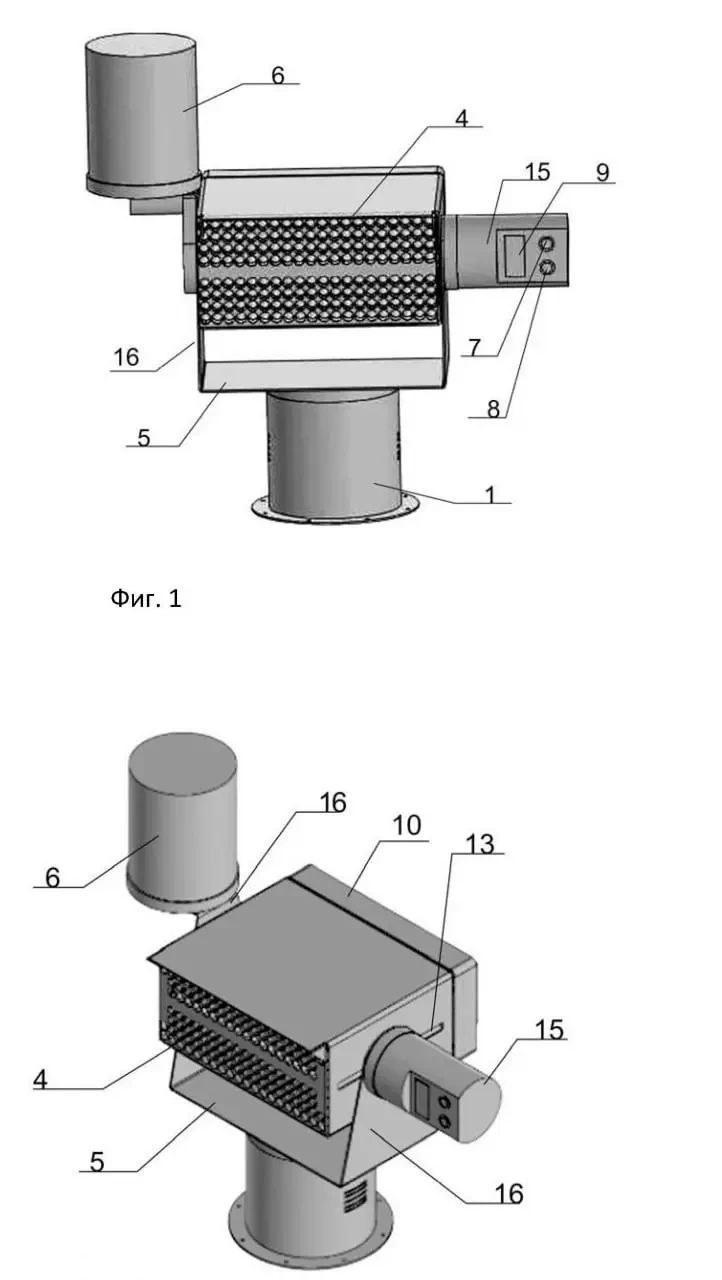

К средствам активной защиты относится малогабаритная турель, оснащенная джентльменским набором для обезвреживания дронов: радар, видеокамера, тепловизор, лидар и многоствольная ракетница. Чтобы уже совсем гарантировать уничтожение «птичек», автор решил в патенте указать и автомат сопровождения цели. На бумаге выглядит очень красиво, а в реальности больше походит на декорации к «Звездным войнам». Даже если учесть, что все это хозяйство удастся скомпоновать и заставить худо-бедно работать, стоимость этого решения будет запредельной. Радар, тепловизор и лидар (лазерный радар) в одном флаконе! При этом малогабаритные лидары в России пока не научились делать. Но одно достоинство у патента все-таки имеется: похоже, что именно так в будущем будут выглядеть по-настоящему эффективные решения против FPV. Другие варианты пока на ум не приходят.

Время сложных решений

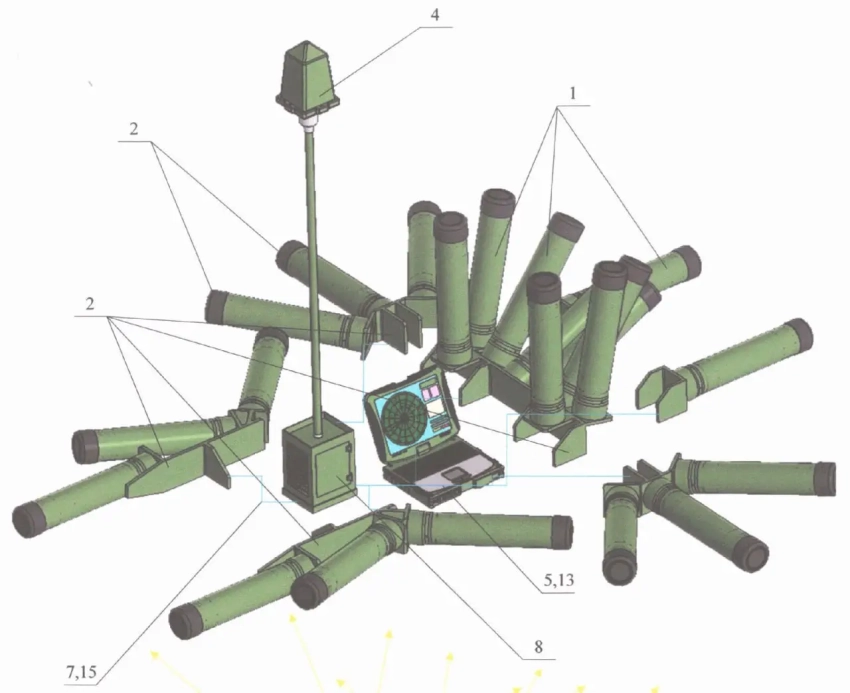

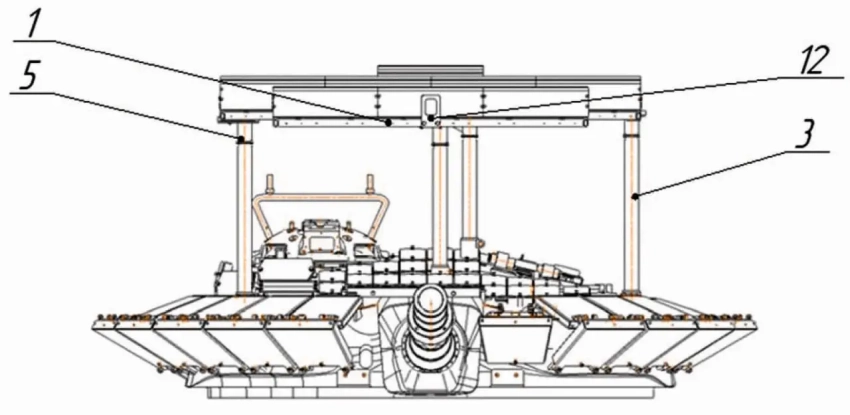

Отдельного внимания заслуживает решение от Военно-инженерной ордена Кутузова академии имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М. Карбышева. Называется разработка – Инженерно-заградительный комплекс против дронов. В первой версии применяются неподвижно закрепленные цилиндрические направляющие в стартовых установках, предназначенные для выброса сетей. Во второй модификации используется пусковой механизм заградительного инженерного комплекса, установленный на вращающейся основе с механизмом регулировки угла подъема пускового устройства. Оно оснащено контейнером, содержащим заградительные инженерные снаряды, с опцией дистанционного программирования детонации.

1 - цилиндрическая направляющая пусковой шахты;

2 - сварной кронштейн;

3 - крышка-заглушка цилиндрической направляющей пусковой шахты;

4 - вынесенная радиолокационная станция;

5 - переносная электронно-вычислительная машина;

6 - соединительные провода управления пуском, оснащенные защитными броневтулками;

7 - электросеть ИЗК;

8 - распределительная коробка соединительных проводов управления пуском.

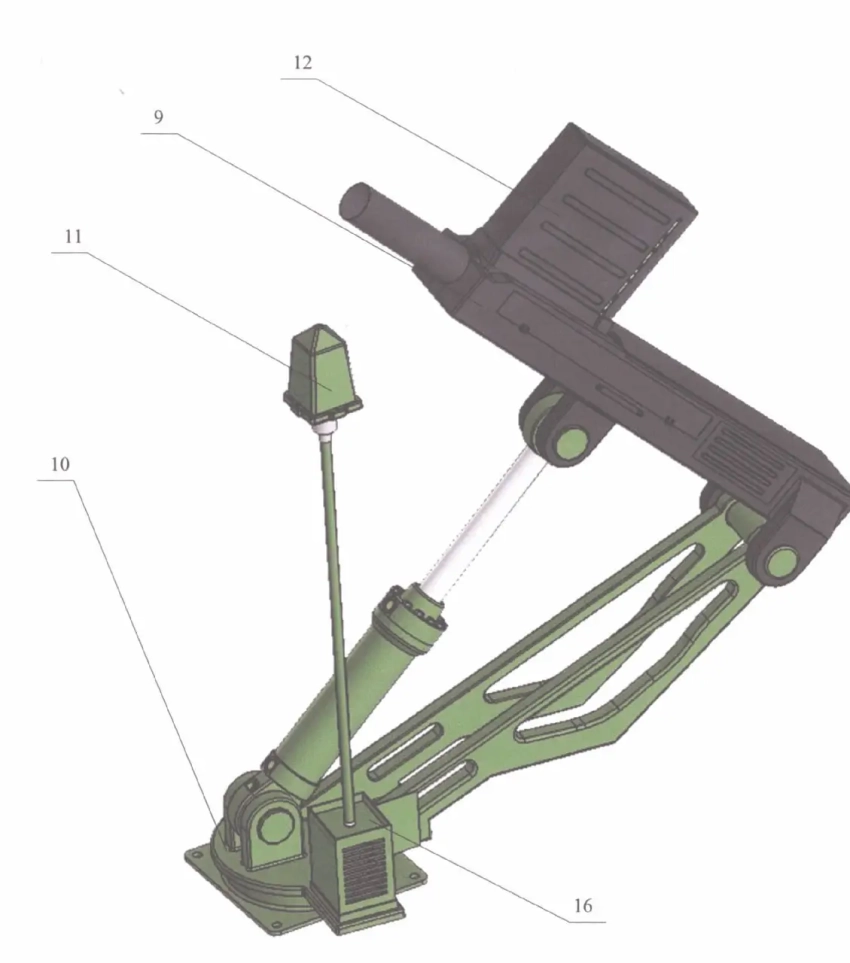

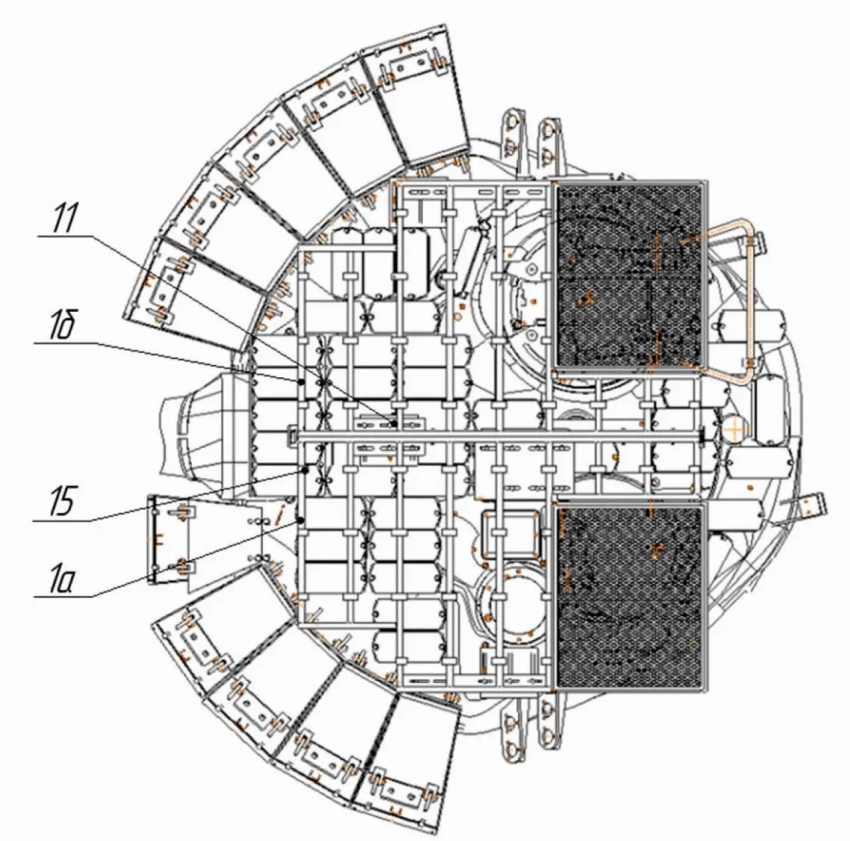

Принципиальная схема ИЗК при производстве в Исполнении 2 (Фиг. 3):

9 - пусковой автомат ИЗК;

10 - поворотная платформа с устройством изменения угла возвышения пускового

автомата ИЗК;

11 - вынесенная радиолокационная станция;

12 - магазин с размещенными внутри ИЗБ;

13 - переносная электронно-вычислительная машина;

14 - соединительные провода управления пуском, оснащенные защитными броневтулками;

15 - электросеть ИЗК;

16 - распределительная коробка соединительных проводов управления пуском;

17 - специальная установочная платформа (станок) ИЗК.

При обнаружении в радиусе действия радиолокационной системы малогабаритного объекта на дисплее вычислительного устройства отображаются характеристики его движения: расстояние, темп перемещения, уровень высоты, азимут направления и прогнозируемый маршрут с учетом вариаций этих показателей. Кроме того, на мониторе вычислительного устройства обозначены области оповещения о возможной угрозе, разделенные на сегменты, — по мере приближения объекта к танку или иной технике сигналы для оператора становятся все более настойчивыми, побуждая к принятию мер по нейтрализации.

После получения команды от оператора на уничтожение вычислительное устройство производит анализ дистанции до цели, ее высоты, скорости, угла подхода к траектории атаки и оптимального времени активации заградительного боеприпаса для ее поражения. Затем выполняется ориентация специализированной монтажной платформы (станка) в сторону рассчитанной угрозы и корректировка угла подъема для достижения наилучшей позиции запуска заградительного средства.

Подытоживая, можно сказать, что идея военных инженеров имеет право на жизнь, но теперь слово за специалистами в микроэлектронике и программистами. Создать с нуля заградительный комплекс с подобными характеристиками — задача очень нетривиальная.

На этом фоне уже привычно и вполне осуществимо выглядит «Модуль динамической защиты верхней полусферы башни» от Омского завода транспортного машиностроения. В отличие от аналогичной конструкции, устанавливаемой на нижнетагильские танки, омичи предложили разборную конструкцию, заметно упрощающую ремонт поврежденных элементов. В общем-то, по этой идее всё.

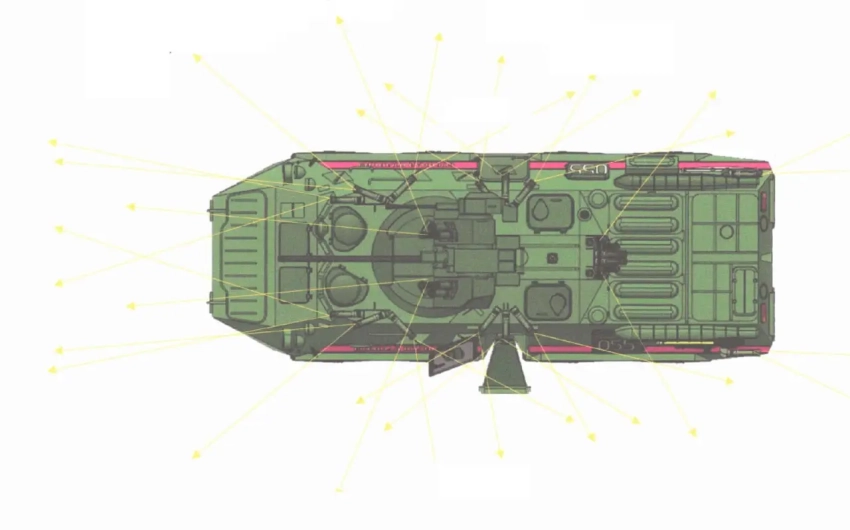

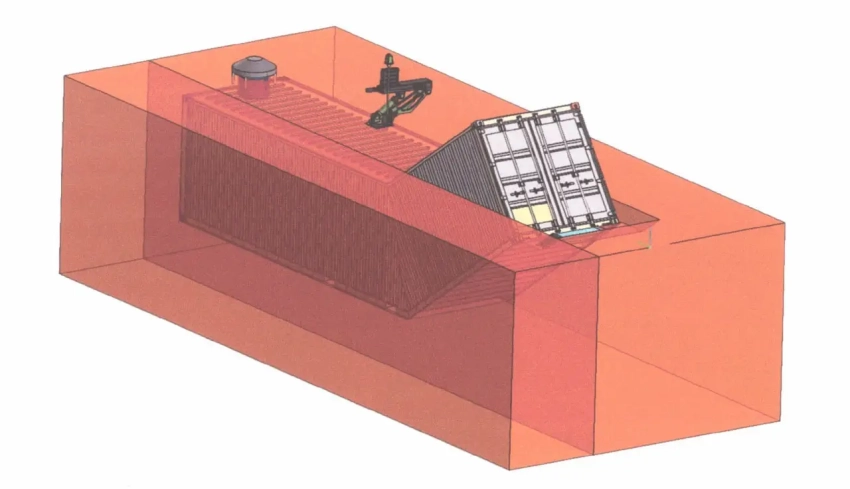

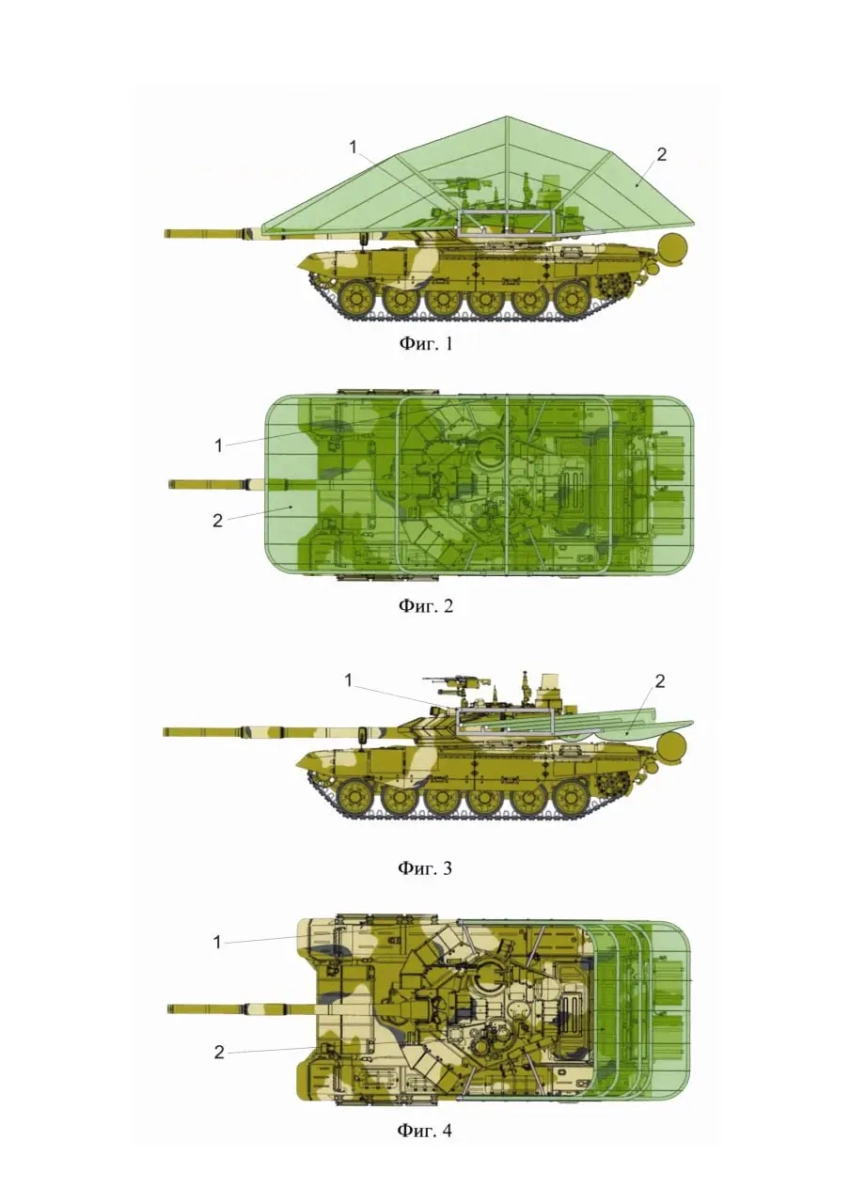

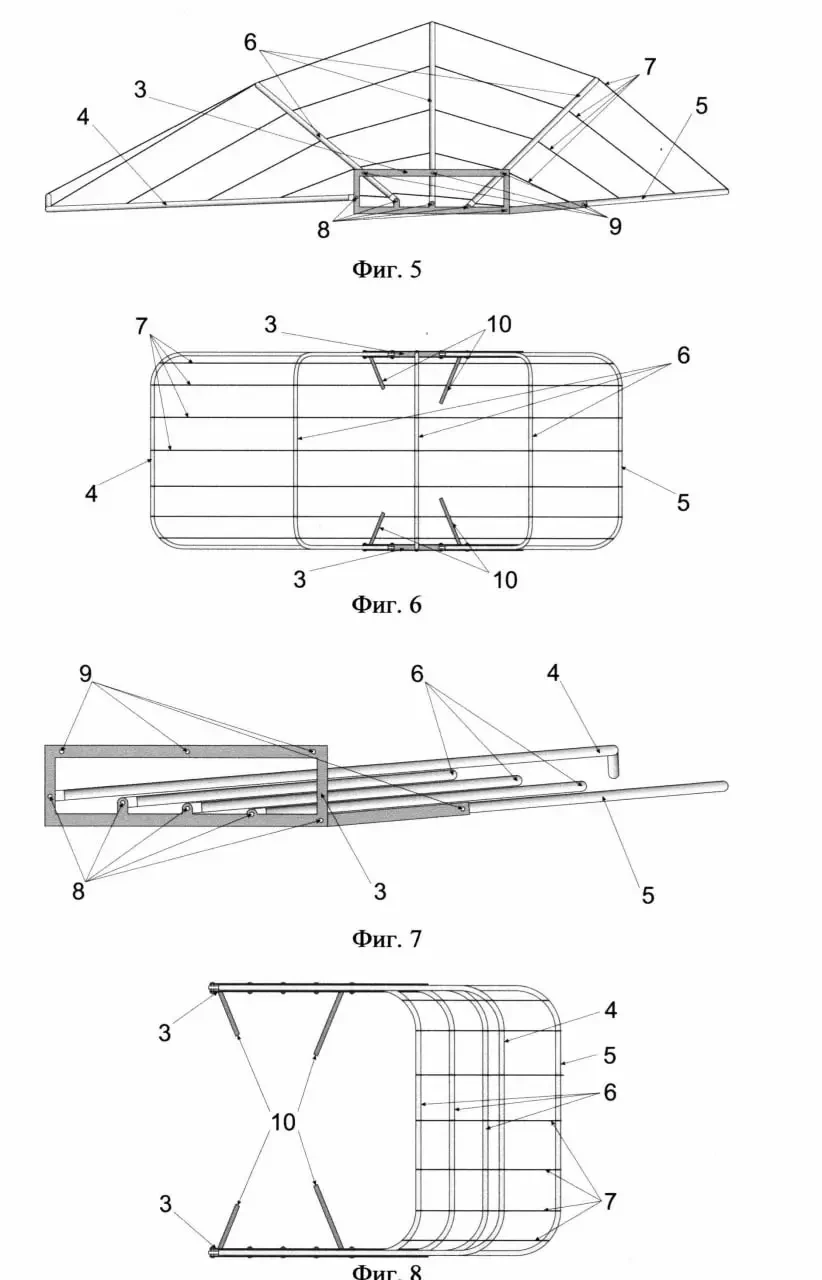

Вернемся к разработкам инженерной академии имени Карбышева. Точнее, к патенту RU2843238C1, подозрительно напоминающему по своему содержанию одно зарубежное антидроновое решение. Не будем указывать откуда, грамотный читатель сам все поймет. Внешне изделие напоминает складную крышу кабриолета, за исключением того, что верх у него не мягкий, а собран из стальной сетки.

В походном положении экипажу ничего не мешает – небо над танком свободное. В боевом на верхнюю полусферу накидывается капюшон, заметно усложняющий атаку FPV. При этом машина может вращать пушкой на 360 градусов – так как вся оснастка закреплена на башне. Решение недорогое и интересное. Осталось только дождаться в войсках. К слову, патент датируется сентябрем прошлого года.

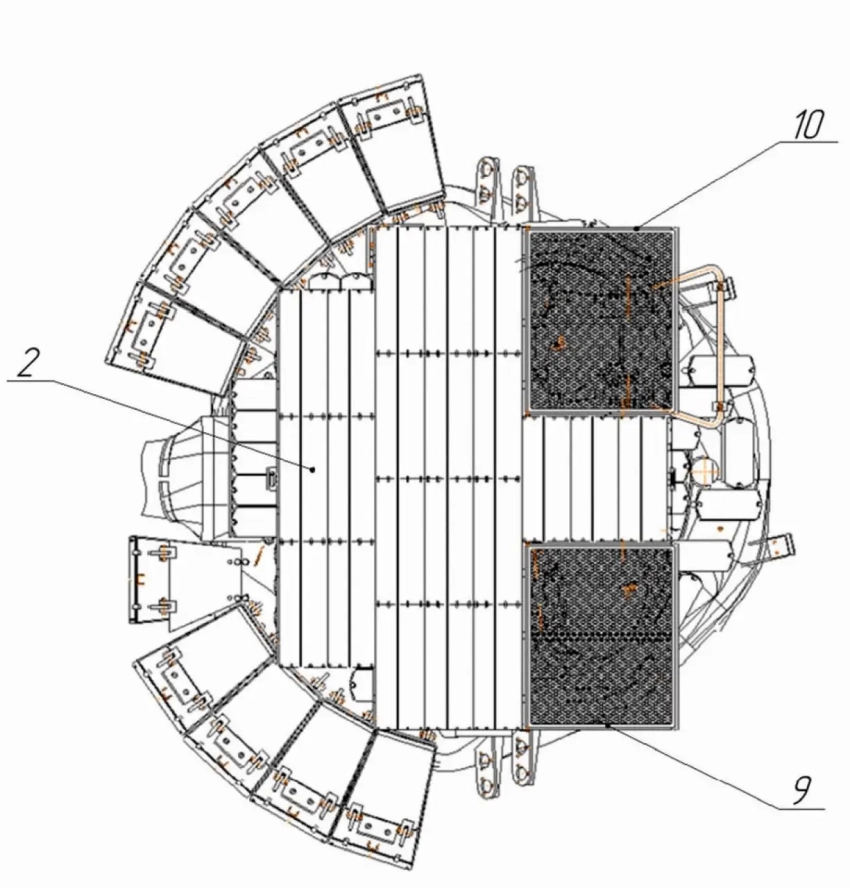

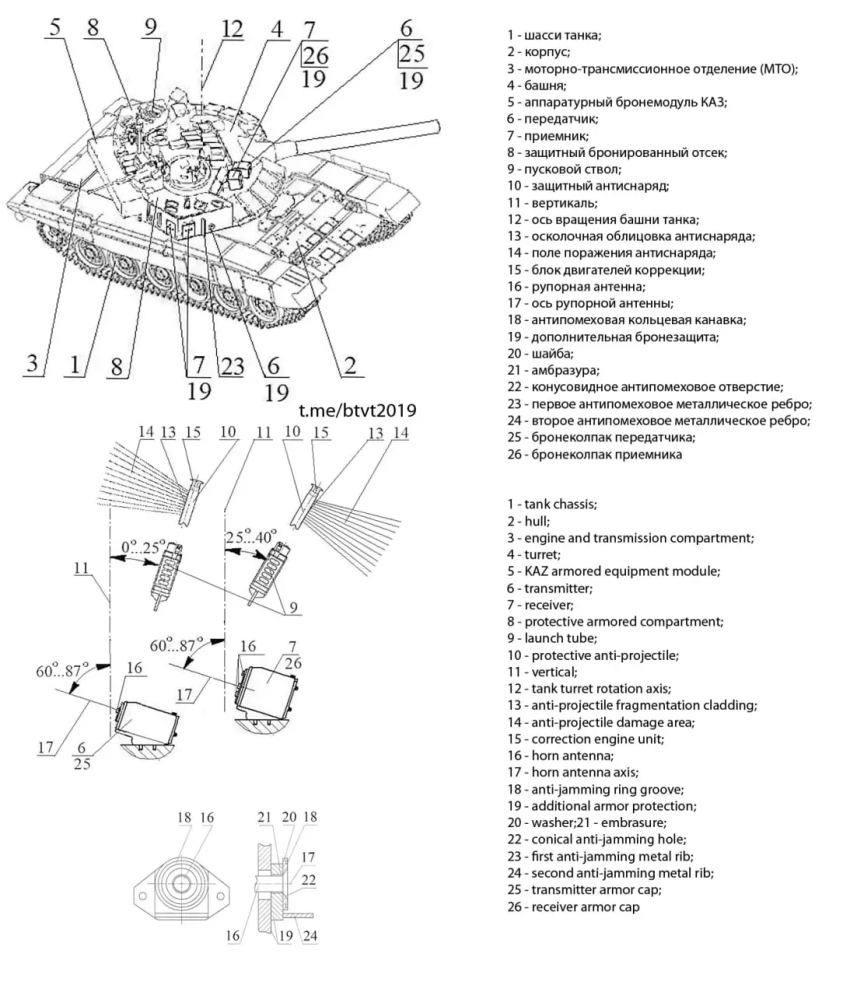

Гораздо сложнее выглядит разработка Конструкторского бюро машиностроения – усовершенствованная КАЗ «Арена-М». Ориентация стволов по азимуту обеспечивает всестороннюю защиту комплекса активной защиты, позволяя направлять противоракеты в процессе полета. Для защиты верхней полусферы некоторые пусковые стволы КАЗ размещены под углом от 0° до 25° относительно вертикали, причем их осколочные элементы ориентированы в сторону горизонта или верхней полусферы. Антенны приемников и передатчиков установлены с наклоном от 60° до 87° к вертикальной оси. Что ж, ждем на фронте. Подобные изделия необходимы как воздух.

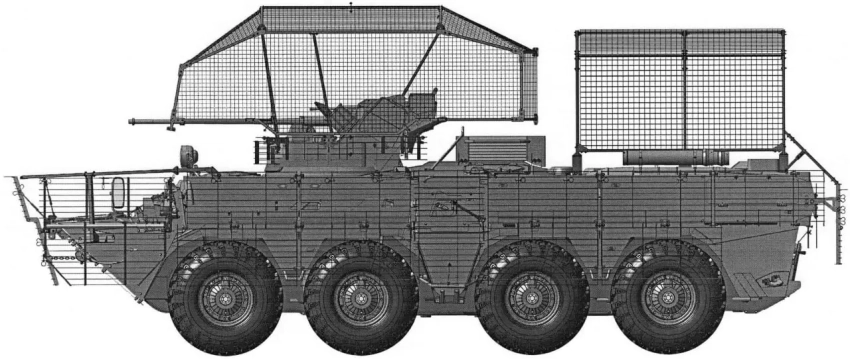

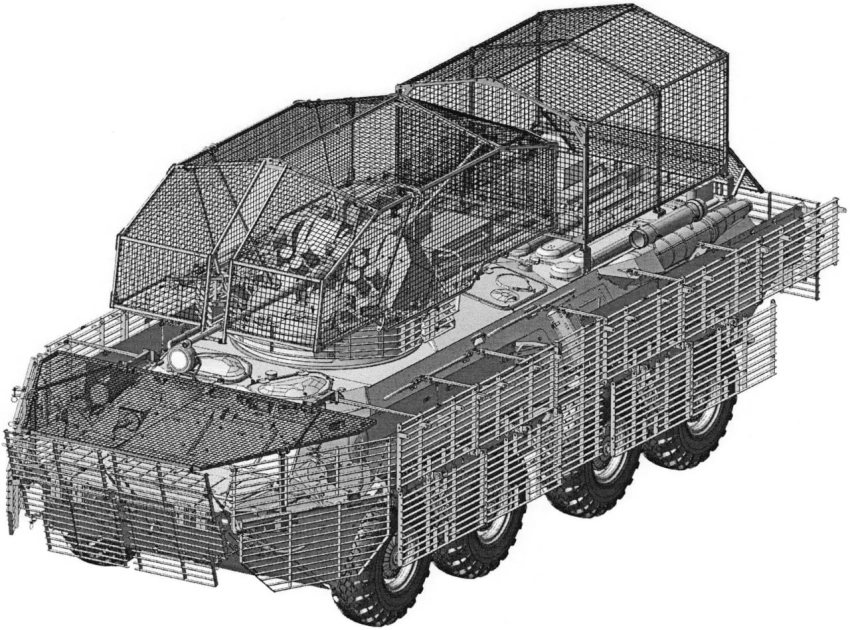

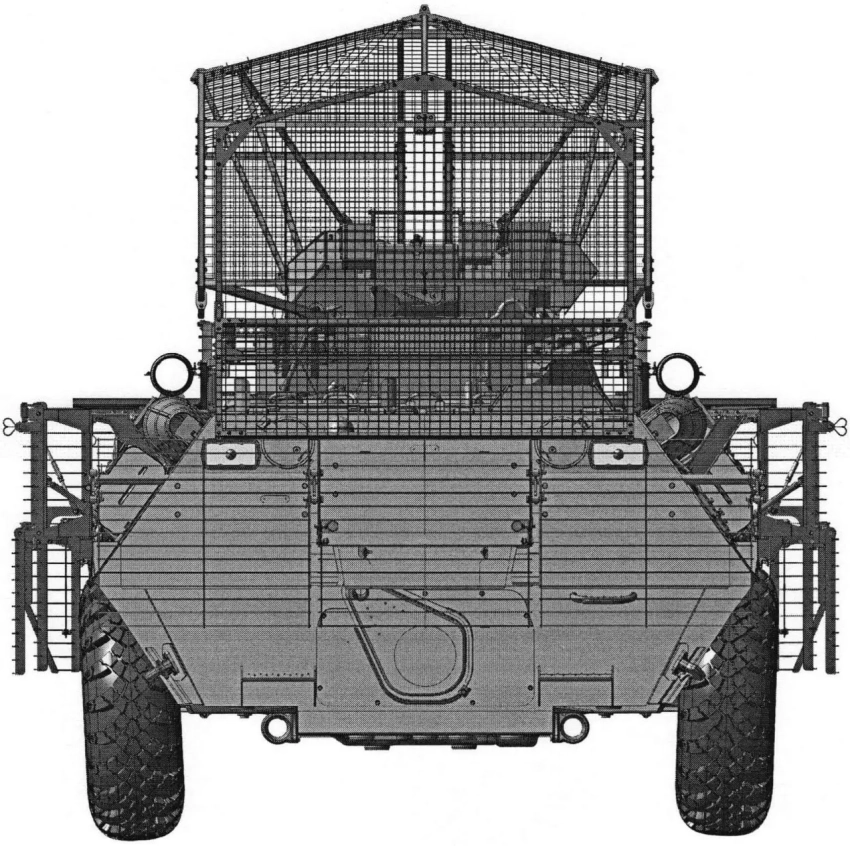

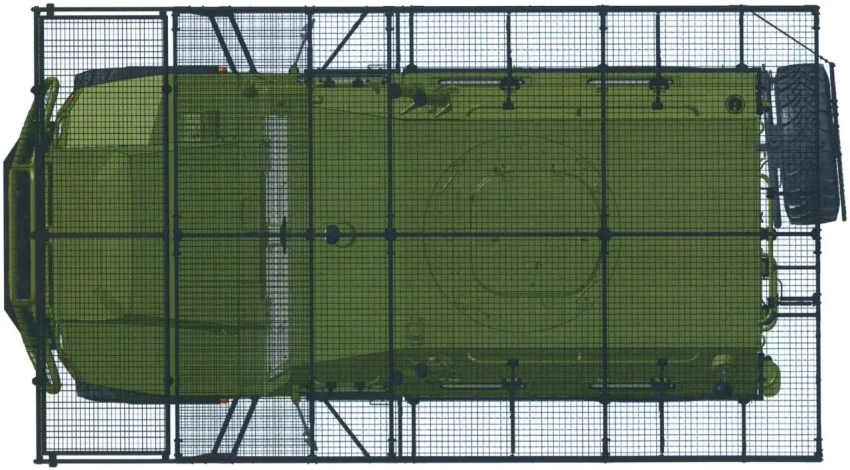

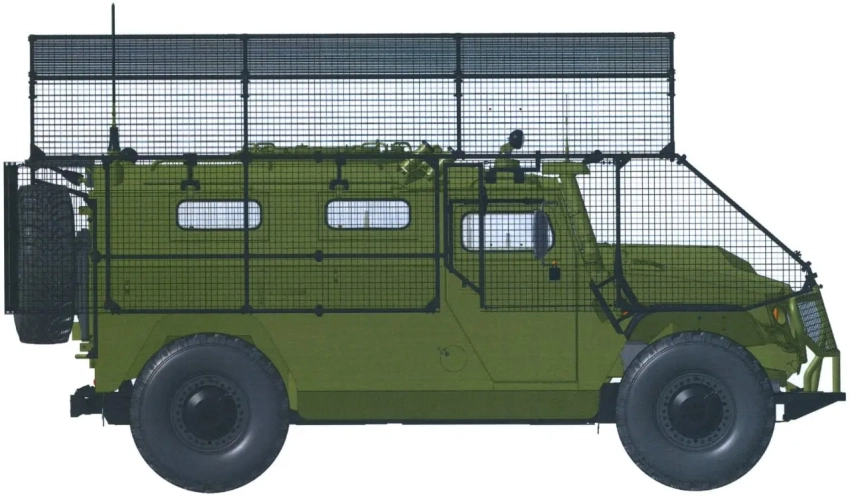

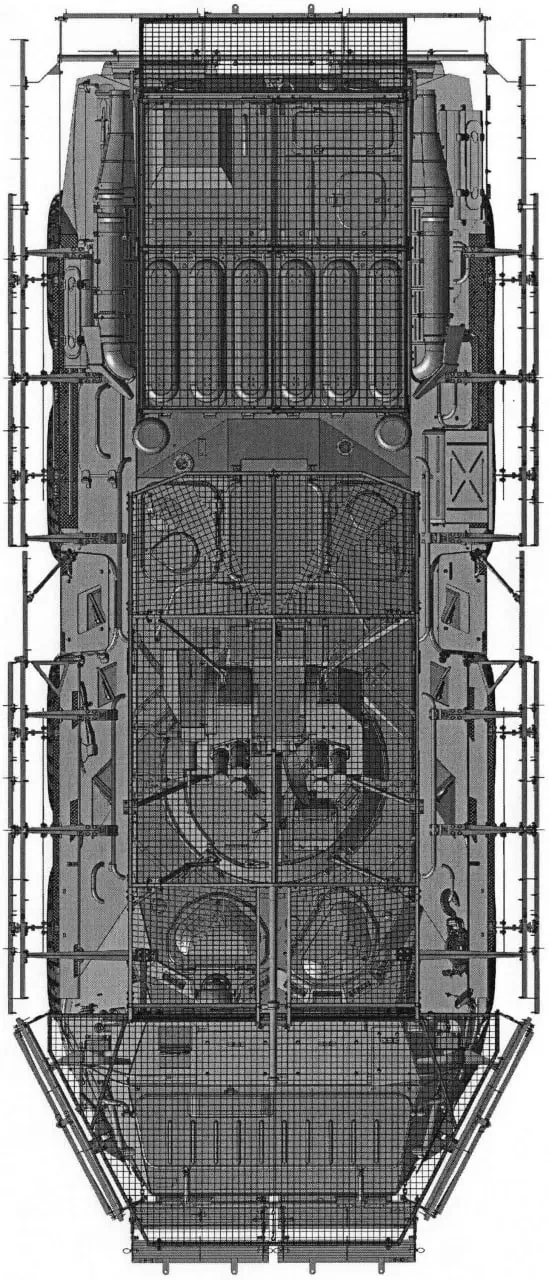

Настоящей классикой должно стать на фронте круговое обрешечивание легкобронированной техники. Причем делать это необходимо не в полевых условиях, а на заводах-изготовителях. Например, как предлагают в своих патентах инженеры Арзамасского машиностроительного завода и Военно-инженерного центра. «Тигру» такая шкурка точно идет.

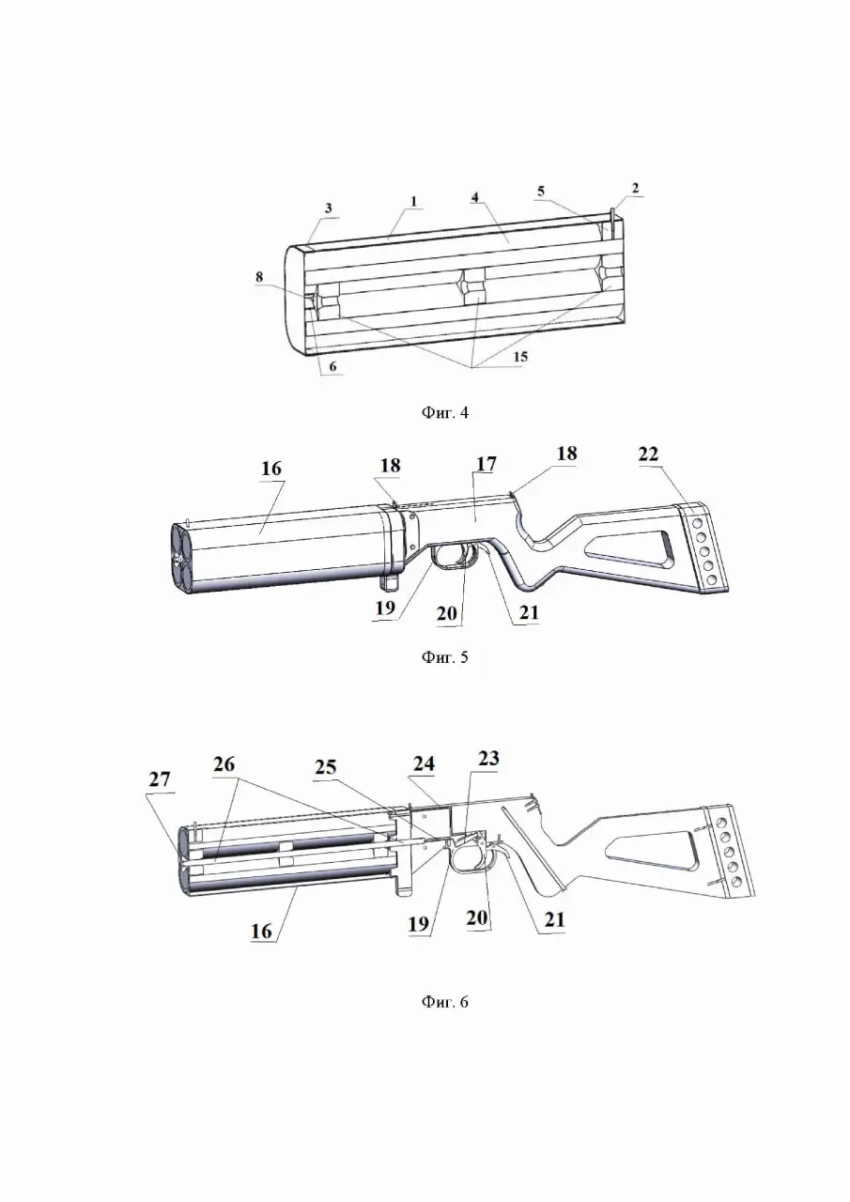

Оружием последней надежды можно с уверенностью назвать проект ручной мортиры, который также получил патентное удостоверение. Когда уже все мангалы и сетки разбиты, а дроны все еще кружат в небе, на помощь может прийти малогабаритное стрелковое оружие. На канцелярском языке это звучит так:

«Изобретение относится к средствам защитного вооружения пехотинцев, а также автомобильной и бронетанковой техники от атак БПЛА (дронов) противника, преимущественно FPV дронов, а также низкозависающих дронов, и к средствам окопной борьбы».

Инициация выстрела электрическая, а заряжать четыре ствола можно чем угодно. В списке дробь, флешетты, пиротехнические звездки, стружка, гранулы и прочие поражающие элементы. Наверное, можно и мелкими камнями снарядиться.

Как видим, конструкторская мысль в России заметно ожила – патентов в области защиты от дронов стало явно больше. Некоторые не представляют интереса, но большая часть должна быть в ближайшее время реализована хотя бы в формате опытных макетов. А потом апробирована на фронте. Что-нибудь толковое из патентного потока точно получится.

- Евгений Федоров

Обсудим?

Смотрите также: