Служба и боевое применение советских БПЛА, созданных в 1960-1980-е годы

К началу 1960-х с увеличением скорости полёта истребителей-перехватчиков, вооруженных управляемыми ракетами, и насыщением войск ПВО зенитными ракетными комплексами средней и большой дальности, стала сомнительной способность имеющихся разведывательных самолётов успешно выполнить свою задачу.

Вполне закономерно в сложившихся условиях у военных возник интерес к беспилотным летательным аппаратам, способным вести фото- и радиотехническую разведку в глубине обороны противника, и на вооружение ВВС СССР поступило несколько типов беспилотников, отличавшихся скоростью, высотой и дальностью полёта.

Однако сверхзвуковые высотные БПЛА ввиду высокой стоимости и сложности применения большого распространения не получили. Наиболее массовыми в 1970-1980-е годы стали разведывательные дроны среднего класса с бесфорсажным турбореактивным двигателем, обеспечивавшим высокую дозвуковую скорость полёта, способные вести тактическую разведку.

В 1980-е годы в связи с миниатюризацией электронной элементной базы появилась возможность создания относительно лёгкого беспилотника с поршневым двигателем внутреннего сгорания, предназначенного для наблюдения за полем боя, корректировки артиллерийского огня и ведения разведки ближних тылов противника, но должного внимания этому направлению не уделялось.

В 1960-1980-е годы советские беспилотные аппараты среднего и тяжелого класса в целом соответствовали мировому уровню, но после распада СССР наша страна сильно отстала в данной области авиастроения от других технологически развитых государств. Причин тому было много. На фоне недостатка финансирования, непонимания приоритетов и непрекращающегося «реформирования» вооруженных сил беспилотное направление оказалось на задворках. К тому же значительная часть генералитета, мыслящая реалиями вчерашнего дня, считала компактные беспилотники дорогостоящими игрушками, непригодными для использования в реальных боевых действиях.

Разведывательный БПЛА Ту-123

В начале 1960-х в ОКБ А. Н. Туполева был создан высотный дальний скоростной беспилотный разведчик Ту-123. При проектировании данного БПЛА использовались наработки по крылатой ракете Ту-121. Система дальней беспилотной фото- и радиотехнической разведки ДБР-1 «Ястреб», в состав которой входил Ту-123, поступила на вооружение в 1964 году.

Беспилотный разведчик Ту-123 в стартовом положении на пусковой установке СТ-30

Серийный выпуск разведывательного беспилотного аппарата с автономным программным управлением был освоен на Воронежском авиационном заводе, где до прекращения производства в 1972 году удалось сдать 52 Ту-123.

БПЛА Ту-123 представлял собой цельнометаллический летательный аппарат с треугольным крылом и трапециевидным оперением. Крыло не оснащалось средствами механизации и управления, и управление БПЛА в полёте происходило цельноповоротным килем и стабилизатором, причём стабилизатор отклонялся синхронно — для управления по тангажу и дифференциально — для управления по крену.

Турбореактивный двигатель с форсажной камерой КР-15-300, изначально предназначавшийся для крылатой ракеты Ту-121, был рассчитан для выполнения высотных сверхзвуковых полётов. Этот ТРДФ имел тягу на форсаже 15 000 кгс, в полётном максимальном режиме тяга достигала значения 10 000 кгс. Ресурс двигателя – 50 часов.

Запуск Ту-123 происходил с пусковой установки СТ-30 на базе ракетного тягача МАЗ-537В, способного буксировать прицепы массой до 50 т. Тяжелый колёсный тягач МАЗ-537В мог транспортировать беспилотный разведчик с сухой массой 11 450 кг на расстояние до 500 км со скоростью по шоссе до 45 км/ч.

Перед стартом происходил запуск и разгон турбореактивного двигателя до номинальных оборотов. Сам старт осуществлялся с помощью двух твердотопливных ускорителей ПРД-52, с тягой по 75 000-80 000 кгс, под углом +12° к горизонту. После выработки топлива ускорители отделялись от фюзеляжа БПЛА на пятой секунде после старта, а на девятой секунде отстреливался дозвуковой коллектор воздухозаборника, и разведчик переходил к набору высоты.

Беспилотный аппарат с максимальной взлётной массой 35 610 кг имел на борту 16 600 кг авиационного керосина, что обеспечивало практическую дальность полёта до 3680 км. Высота полёта на маршруте по мере выработки топлива увеличивалась с 19 000 до 22 400 м, что было больше, чем у американского разведывательного самолёта Lockheed U-2. Маршевая скорость – 2300-2700 км/ч.

При таких показателях высоты и скорости полёта Ту-123 в 1960-1970-е годы был малоуязвим для средств ПВО вероятного противника. Разведывательный сверхзвуковой беспилотник, летящий на такой высоте, могли атаковать в лоб американские сверхзвуковые перехватчики F-4 Phantom II, оснащённые ракетами «воздух-воздух» среднего радиуса действия AIM-7 Sparrow, а также британские Lightning F.3 и F.6 с ракетами Red Top. Из противовоздушных систем, имевшихся в Европе, угрозу представляли только американские ЗРК большой дальности MIM-14 Nike-Hercules, которые фактически были стационарными.

Основным назначением Ту-123 являлось ведение фото- и радиотехнической разведки в глубине обороны противника на дальности до 3000 км. При запуске с позиций в приграничных районах Советского Союза или развёртывании в странах Варшавского договора, «Ястребы» могли совершать разведывательные рейды практически над всей территорией центральной и западной Европы. Работа беспилотного комплекса была неоднократно проверена в ходе многочисленных пусков в полигональных условиях на учениях отдельных беспилотных эскадрилий ВВС СССР.

По меркам первой половины 1960-х, «Ястреб» нёс весьма совершенное разведывательное оборудование, позволявшее осуществлять съёмку полосы местности шириною в 60 км и длиной до 2700 км, в масштабе 1 км : 1 см, а также полосы шириной в 40 км и длиной до 1400 км при использовании масштаба 200 м : 1 см. Бортовые фотокамеры в полёте включались и выключались по заранее заложенной программе. Радиотехническая разведка велась путём пеленгации места нахождения источников радиолокационного излучения и магнитной записи характеристик РЛС противника, что позволяло определить местонахождение и тип развернутых радиотехнических средств. Отсеки размещения фотокамер были защищены окнами с жаропрочным стеклом и оснащены системой обдува и кондиционирования для предотвращения образования «марева» в пространстве между стеклами и объективами фотоаппаратов. В носовом контейнере размещалась перспективная аэрофотокамера АФА-41/20М, три плановых аэрофотоаппарата АФА-54/100М, фотоэлектрический экспонометр СУ3-РЭ и станция радиотехнической разведки СРС-6РД «Ромб-4А» с устройством записи данных.

Система дальней беспилотной разведки ДБР-1 «Ястреб» давала возможность собирать информацию об объектах, находящихся в глубине обороны противника и выявлять позиции оперативно-тактических, баллистических и крылатых ракет средней дальности. Производить разведку аэродромов, военно-морских баз и портов, промышленных объектов, соединений кораблей, систем ПВО противника, а также оценивать результаты применения специальных боеприпасов.

На завершающей стадии полётного задания беспилотный разведчик ориентировался по сигналам приводного радиомаяка. При выходе в район приземления аппарат переходил под контроль наземных средств дистанционного управления. По команде с земли происходил набор высоты, слив остатков керосина из баков и выключение турбореактивного двигателя. После срабатывания тормозного парашюта носовой отсек с разведывательным оборудованием отделялся от беспилотного аппарата и спускался на землю на спасательном парашюте. Для смягчения удара о земную поверхность выпускались четыре амортизатора. После приземления приборного отсека поисково-спасательная команда ориентировалась по сигналу автоматического радиомаяка, включавшегося одновременно с выпуском спасательного парашюта. Другие части БПЛА при снижении на тормозном парашюте разрушались от удара о земную поверхность, и их дальнейшая эксплуатация не предусматривалась. Приборный отсек с разведывательной аппаратурой после техобслуживания мог быть установлен на другой беспилотный аппарат для повторного использования.

БПЛА Ту-123 обладал высокими лётными данными и хорошим разведывательным потенциалом, но при этом являлся одноразовым, имел большой взлётный вес, высокую стоимость и сложный наземный комплекс, что ограничивало его массовое применение. Разведчики Ту-123 эксплуатировались в советских ВВС до 1979 года, после чего часть их использовали в процессе боевой подготовки войск ПВО. Помимо дороговизны и сложности одноразовых Ту-123 отказ от них во многом был связан с насыщением разведывательных подразделений ВВС СССР сверхзвуковыми пилотируемыми разведчиками МиГ-25Р/РБ, которые в начале 1970-х доказали свою эффективность в ходе разведывательных полётов над Синайским полуостровом.

Разведывательные БПЛА Ту-141 и Ту-143

После принятия на вооружение сверхзвукового тактического разведчика-бомбардировщика МиГ-25РБ, в состав БРЭО которого помимо различного фотооборудования входили станции радиотехнической разведки, в распоряжении руководства советских ВВС появился инструмент, серьёзно расширивший возможности по сбору информации в оперативном тылу противника. Но советские специалисты, глядя в будущее, обоснованно считали, что при действии на Европейском ТВД, где будут иметься дальнобойные и высотные ЗРК, большая высота и скорость полёта уже не могут гарантировать неуязвимость воздушного разведчика. В связи с этим в конце 1960-х была инициирована разработка многоразовых беспилотных самолётов-разведчиков тактического звена. Военным требовались аппараты с большей дальностью и скоростью полёта, чем у состоявших на вооружении Ла-17Р/РМ. Кроме того, весьма примитивный разведывательный комплекс аппаратов, созданных на базе беспилотной мишени, не удовлетворял современным требованиям. Заказчик желал получить разведчики, способные действовать в глубине обороны противника на околозвуковой крейсерской скорости. В состав разведоборудования перспективных аппаратов, помимо современных средств фиксации визуальной информации, должна была войти аппаратура, предназначенная для радиационной разведки местности и вскрытия позиций ЗРК и РЛС.

Во второй половине 1960-х ОКБ Туполева приступило к созданию комплексов тактической разведки «Стриж» и «Рейс». Результатом этих работ стало принятие на вооружение оперативно-тактического комплекса Ту-141 (ВР-2 «Стриж») и тактического комплекса Ту-143 (ВР-3 «Рейс»).

Помимо различий в габаритах и массе БПЛА отличались назначением. Беспилотный комплекс тактико-оперативной разведки ВР-2 «Стриж» предназначен для проведения разведывательных операций на удалении от пункта запуска в несколько сотен километров, тогда как ВР-3 «Рейс» – до 70 км.

На первом этапе проектирования предусматривалось, что новые разведывательные БПЛА будут преодолевать рубежи ПВО на малой высоте со сверхзвуковой скоростью. Однако для этого требовалось использовать двигатели с форсажными камерами, а это неизбежно вело к повышенному расходу топлива, что сокращало дальность полёта или требовало увеличить массу и габариты беспилотника. Военные также настаивали на том, что беспилотный разведчик нового поколения при возвращении с боевого вылета должен по самолётному совершать посадку на свой аэродром с помощью специальной выпускаемой лыжи. Но расчёты показали, что такой летательный аппарат получится слишком дорогим и сложным, при том что продолжительность его жизни на войне могла быть очень недолгой. В итоге максимальную скорость полёта ограничили величиной 1100 км/ч, а посадку решили производить с помощью парашютной спасательной системы, что в свою очередь позволило упростить конструкцию, уменьшить взлётную массу и стоимость беспилотника.

Беспилотные разведчики Ту-141 и Ту-143 имели много общего внешне, но отличались геометрическими размерами, массой, дальностью полёта, составом и возможностями бортовой разведывательной аппаратуры.

Беспилотные разведчики Ту-141 и Ту-143 в экспозиции Центрального музея ВВС РФ в Монино

Оба аппарата выполнены по схеме «бесхвостка» с низкорасположенным треугольным крылом, с небольшими наплывами в корневых частях. В передней части фюзеляжа имеется неподвижный дестабилизатор трапециевидной формы, обеспечивавший необходимый запас устойчивости. ПГО – переставляемое на земле в пределах от 0° до 8° в зависимости от центровки летательного аппарата. Управление осуществляется с помощью двухсекционных элевонов на крыле и руля направления. Воздухозаборник двигателя расположен над фюзеляжем, ближе к хвостовой части. Такая компоновка позволила не только упростить устройство стартового комплекса, но и снизила радиолокационную заметность беспилотного разведчика. Для уменьшения размаха крыла при транспортировке консоли крыла Ту-141 отклонялась в вертикальное положение.

Первоначально на Ту-141 устанавливались малоресурсные двигатели РД-9А-300 (специально доработанная модификация ТРД РД-9Б, использовавшаяся до этого на истребителях МиГ-19), однако позже после налаживания серийного производства перешли на выпуск разведчиков с двигателями КР-17А с тягой 2000 кгс. С этим двигателем БПЛА, имевший взлётную массу 5370 кг, на высоте 2000 м развивал максимальную скорость 1110 км/ч и имел дальность полёта 1000 км. Минимальная высота полёта на маршруте составляла 50 м, потолок – 6000 м.

БПЛА Ту-141 нёс совершенную для своего времени навигационную аппаратуру: аэрофотоаппараты, инфракрасную разведывательную систему, средства, позволяющие определять типы и координаты работающих радиолокаторов, а также производить радиационную разведку местности. На маршруте беспилотный разведчик управлялся автопилотом, манёвры и включение-выключение разведывательного оборудования происходили по заранее заданной программе.

Запуск Ту-141 производился с буксируемой пусковой установки с помощью твердотопливного стартового ускорителя, монтировавшегося в нижней части фюзеляжа.

Приземление беспилотного разведчика после выполнения задания выполнялось с помощью парашютной системы, расположенной в обтекателе в хвостовой части фюзеляжа над соплом турбореактивного двигателя. Трехопорное шасси с амортизирующими элементами пяточного типа выпускалось одновременно с тормозным парашютом. Непосредственно перед касанием грунта происходило включение тормозного твердотопливного двигателя, обеспечивавшего мягкую посадку.

В состав комплекса ВР-2 «Стриж» входили наземные средства, размещённые на шасси грузовых автомобилей повышенной проходимости, предназначенные для обслуживания, заправки и подготовки к запуску, и аппаратные для работы с разведывательной техникой.

На момент создания разведывательный комплекс ВР-2 «Стриж» вполне соответствовал своему предназначению. Беспилотный разведывательный аппарат обладал достаточно широкими возможностями и имел хорошие шансы на выполнение поставленной задачи, что было неоднократно подтверждено на учениях.

Серийное производство беспилотника с 1979 года велось на Харьковском авиационном заводе. До распада СССР было построено 152 Ту-141. Отдельные разведывательные эскадрильи, оснащённые беспилотными разведчиками этого типа, разворачивались на западных границах СССР. Некоторое количество Ту-141 с исчерпанным лётным ресурсом переделали в мишени М-141. Мишенный комплекс получил обозначение ВР-2ВМ.

Беспилотный разведчик Ту-143 по компоновочной схеме и техническим решениям являлся как бы уменьшенной копией Ту-141. С учетом прототипов, предназначенных для испытаний, в период с 1973 по 1989 год заказчик принял около 1000 Ту-143.

БПЛА Ту-143 со стартовой массой 1230 кг запускался с мобильной пусковой установки СПУ-143 на безе колёсного тягача БАЗ-135МБ.

Погрузка беспилотного разведчика Ту-143 на транспортно-пусковую установку СПУ-143 с помощью транспортно-заряжающей машины ТЗМ-143

В предстартовой подготовке, занимавшей около 15 минут, задействовался контрольно-проверочный комплекс, мобильные средства заправки, автокран, пожарные и грузовые автомобили.

Запуск разведывательного БПЛА Ту-143

Непосредственно перед запуском запускался турбореактивный маршевый двигатель ТРЗ-117 с максимальной тягой 640 кгс, и беспилотный разведчик стартовал с помощью твердотопливного ускорителя под углом 15° к горизонту.

Два сменных варианта разведывательного оборудования размещались в носовой части. Беспилотник мог комплектоваться камерами, предназначенными для ведения фотосъёмки на определённом участке маршрута, а также телевизионной аппаратурой, транслировавшей изображение на наземный пункт. Кроме того, Ту-143 мог нести станцию радиационной разведки и контейнер с листовками. Ресурс БПЛА был рассчитан на пять вылетов.

Комплекс ВР-3 «Рейс» с БПЛА Ту-143 мог вести тактическую воздушную разведку в светлое время суток на глубину 60-70 км от линии фронта с использованием фото, телевизионной и аппаратуры разведки радиационного фона. Разведывательный комплекс оказался весьма эффективен в условиях применения в горной местности при стартах и посадках на площадках на высотах до 2000 м над уровнем моря и при облетах горных массивов высотой до 5000 м. Полет выполнялся по запрограммированному маршруту с помощью автоматической системы управления, в состав которой входил автопилот, радиовысотомер и измеритель скорости.

В состав разведывательного оборудования Ту-143 входила панорамная аэрофотокамера ПА-1 с запасом фотопленки 120 м, телевизионная аппаратура И-429Б «Чибис-Б» и аппаратура радиационной разведки «Сигма-Р». Интервалы фотографирования для фоторазведки устанавливались в зависимости от высоты полета. Фотоаппаратура, установленная в головной части разведчика, с высоты 500 м и при скорости 950 км/ч позволяла распознавать на земле предметы размером от 20 см. Бортовая телевизионная аппаратура передавала телевизионное изображение местности по радиоканалу на станцию управления. Прием телевизионного изображения был возможен на удалении до 40 км. Данные, полученные в ходе радиационной разведки местности, могли оперативно транслироваться на землю по радиоканалу.

Перед посадкой в заданном районе Ту-143 одновременно с остановкой двигателя производил горку, после чего осуществлялся выпуск двухкаскадной парашютно-реактивной системы и шасси. В момент касания земли, при срабатывании амортизаторов шасси отстреливался посадочный парашют и тормозной двигатель, этим предотвращалось опрокидывание самолета-разведчика за счет парусности парашюта. Поиск места посадки беспилотного разведчика производился по сигналам бортового радиомаяка. Далее производилось изъятие контейнера с разведывательной информацией и доставка БПЛА на техническую позицию для подготовки к повторному использованию.

Разведывательный комплекс ВР-3 «Рейс», изначально создававшийся по заказу ВВС, получил широкое распространение. В ходе совместных крупных учений соединений различных родов войск комплекс Ту-143 демонстрировал существенные преимущества в сравнении с пилотируемыми самолётами тактической разведки МиГ-21Р и Як-28Р. Автономная система управления, корректируемая сигналами наземной станции, обеспечивала более точный выход беспилотного аппарата на участок разведки, по сравнению с пилотируемыми тактическими самолетами-разведчиками. Разведывательный БПЛА был способен выполнять полет на малой высоте со скоростью до 950 км/ч, в том числе и над местностью со сложным ландшафтом. Относительно малые размеры обеспечивали Ту-143 невысокую визуальную заметность и небольшую ЭПР, что в сочетании с высокими летными данными делало беспилотник непростой целью для систем ПВО.

В начале 1980-х начались работы по модернизации разведывательного комплекса ВР-3 «Рейс» до уровня ВР-ЗД «Рейс-Д». Первый полет прототипа БПЛА Ту-243 состоялся в июле 1987 года.

Согласно информации, опубликованной в открытых источниках, разведывательный беспилотный аппарат Ту-243 имеет взлётный вес 1400 кг, длину – 8,28 м, размах крыла – 2,25 м. Турбореактивный двигатель ТРЗ-117А с тягой 640 кгс обеспечивает крейсерскую скорость полёта 850-940 км/ч. Максимальная высота полёта на маршруте – 5000 м, минимальная – 50 м. Дальность полёта доведена до 360 км. Запуск и методика применения Ту-243 аналогичны Ту-143.

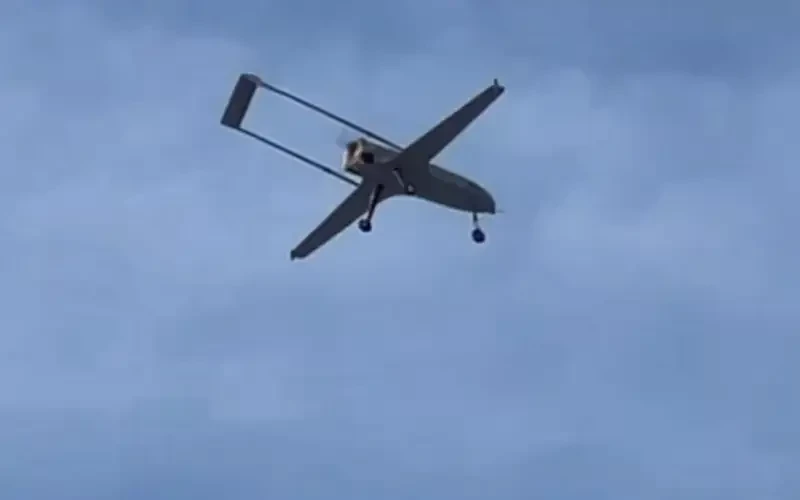

Разведывательный БПЛА Ту-243

При сохранении основных элементов планера существенной доработке подверглось бортовое оборудование, и беспилотник оснастили усовершенствованной телевизионной аппаратурой «Аист-М». В другом варианте, предназначенном для ведения разведки в тёмное время суток, используется тепловизионная система «Зима-М». Изображение, полученное с телевизионных и инфракрасных камер, транслируется аппаратурой «Трасса-М». Параллельно с передачей по радиоканалу информация в ходе полёта записывалась на магнитные носители. Новое, более совершенное разведоборудование в сочетании с улучшенными характеристиками БПЛА позволили существенно увеличить площадь исследуемой за один вылет территории. Однако в связи с экономическими трудностями и последующим распадом СССР массовый выпуск Ту-243 налажен не был. Данный разведывательный беспилотный аппарат в конце 1990-х предлагался для экспортных поставок, но заказов со стороны иностранных покупателей не последовало.

Помимо советских вооруженных сил, комплексы ВР-3 «Рейс» и ВР-2 «Стриж» стояли на вооружении в Болгарии, Сирии, Ираке, Румынии и Чехословакии. Беспилотные разведчики Ту-143 использовались в реальных боевых действиях в Афганистане и в ходе Ирано-иракской войны. В 1985 году сирийский Ту-143 был сбит над Ливаном израильским истребителем F-16А. В начале 1990-х несколько Ту-143 Сирия продала КНДР. По информации западных источников, северокорейский аналог запущен в серийное производство и уже использовался в разведывательных полётах над акваторией Желтого моря.

К 2014 году Украина располагала несколькими десятками БПЛА Ту-141 и Ту-143, эксплуатация которых была возложена на 321-ю отдельную эскадрилью беспилотных самолётов-разведчиков, дислоцированную в посёлке Рауховка Березовского района Одесской области. Снятые с консервации беспилотные аппараты использовались для фотофиксации позиций ополченцев в ДНР и ЛНР. В 2014-2015 гг. реактивные беспилотники провели разведку на площади более 250 000 га.

В открытых источниках отсутствует статистика боевых вылетов Ту-141 и Ту-143, принадлежащих ВСУ, но в сети выложено немало фотографий, сделанных летом-осенью 2014 года, на которых запечатлена подготовка украинских БПЛА к боевым вылетам, а также аппараты, упавшие на территории, контролируемой ополченцами.

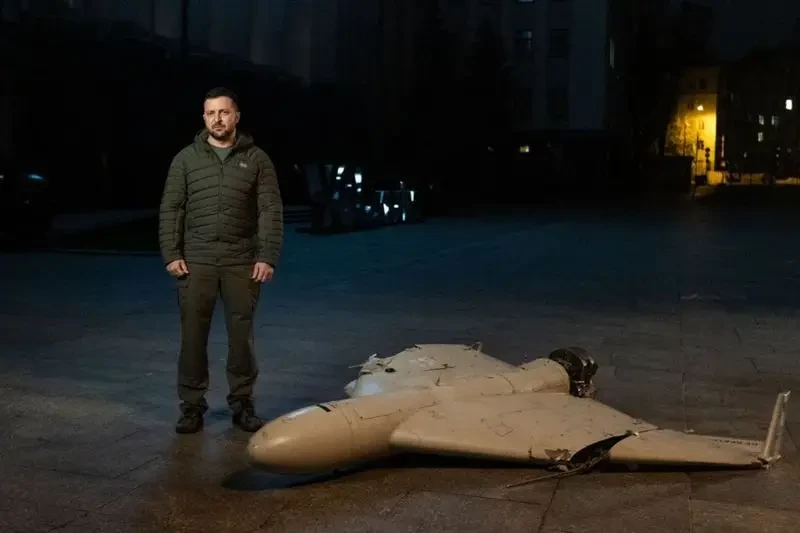

Разведывательный БПЛА Ту-143, совершивший несанкционированную посадку на территории, контролируемой ополченцами ДНР

После заключения перемирия реактивные БПЛА, доставшиеся Украине после раздела советского военного наследства, не были выведены из эксплуатации. В июне 2021 года были проведены учения, в ходе которых беспилотники выступали в роли тренировочных целей для расчётов ПВО.

Ещё на этапе проектирования Ту-141 и Ту-143 рассматривался вариант создания на их базе крылатых ракет. В СССР это сделано не было, но спустя полвека идею реализовали на Украине. В декабре 2022 года украинские реактивные беспилотные разведчики, оснащённые боевой частью, атаковали аэродромы российских дальних бомбардировщиков. Показательно, что от авиабазы Дягилево до подконтрольной Украине территории около 500 км, а до авиабазы в Энгельсе – около 700 км. В результате атаки несколько российских самолётов получили повреждения, пострадала наземная инфраструктура, имелись убитые и раненые.

С учётом того, что дальность полёта Ту-143 составляет около 200 км, скорее всего, для ударов по авиабазам использовались тяжелые БПЛА Ту-141. Для переоборудования в крылатую ракету БПЛА подвергся серьёзной доработке. Громоздкая и тяжелая советская разведывательно-навигационная аппаратура была заменена современной системой навигации, корректирующей маршрут полёта по сигналам спутниковой системы позиционирования. Судя по всему, беспилотник также оснастили высокоточным лазерным или радиолокационным высотомером, что позволило осуществлять полёт на предельно малой высоте. Место, освободившееся в отсеке разведывательного оборудования, использовано для размещения боевой части массой около 80 кг. С учётом того, что максимальная дальность полёта Ту-141 была меньше, чем он мог пролететь до полного израсходования топлива, на борту импровизированной крылатой ракеты ещё имелось изрядное количество авиационного керосина, и это могло существенно повысить поражающий эффект.

Разведывательные БПЛА «Шмель-1» и «Пчела-1Т»

В 1950-1970-е годы в СССР серийно выпускались только реактивные БПЛА среднего и тяжелого класса. Побудительным мотивом принятия на вооружение лёгких беспилотных аппаратов с двигателями внутреннего сгорания, предназначенных для наблюдения и разведки, во многом стало успешное использование в начале 1980-х израильских беспилотников в Ливане, а также острая потребность в таких аппаратах при ведении боевых действий в Афганистане.

Однако в ходе работ по созданию эффективного малоразмерного аппарата для комплекса беспилотной разведки «Строй-П» разработчики столкнулись с многочисленными трудностями. Для относительно малоразмерного БПЛА с очень плотной компоновкой, где имел значение каждый грамм веса, огромную роль играли габариты и энергопотребление электронных блоков. Многие электронные компоненты, выпускавшиеся советской промышленностью, по основным характеристикам уступали западным аналогам. При этом ряд важных узлов нового беспилотника пришлось создавать с нуля.

Первый полёт прототипа ДПЛА «Шмель», созданного в ОКБ им. А. С. Яковлева, состоялся в 1983 году. Аппарат оснащался поршневым двигателем П-020 мощностью 20 л.с. Из 25 испытательных пусков 20 признали успешными. Для разведки местности предполагалось использовать телекамеру и канал передачи телевизионного сигнала. Помимо разведывательной модификации предусматривалось создание постановщика помех, подавляющего работу УКВ радиостанций в радиусе 10-20 км.

В 1985 году стартовала разработка усовершенствованного ДПЛА «Шмель-1» с четырёхопорным шасси. Лётные испытания беспилотника со сменным комплектом телевизионного или тепловизионного оборудования начались в апреле 1986 года. Аппарат хранился и транспортировался в герметичном стеклопластиковом контейнере в сложенном виде. Для запуска использовалась самоходная установка, созданная на основе БТР-Д. Посадка осуществлялась при помощи парашюта с амортизирующим надувным мешком, снижающим удар о земную поверхность. В ходе испытаний и доводки до сентября 1989 года удалось совершить 68 полётов, из которых 52 были удачными.

Но военных не устроили характеристики БПЛА «Шмель-1», и на его базе решили создавать улучшенный беспилотник «Пчела-1Т» с поршневым двухтактным двигателем П-032, вращавшим толкающий винт постоянного шага, расположенный в кольцевом хвостовом оперении. Поршневые двигатели П-032 производились до 1991 года на СНТК имени Н. Д. Кузнецова. Всего было выпущено немногим более 150 экземпляров.

БПЛА «Пчела-1Т»

Запуск БПЛА «Пчела-1Т» производился при помощи твердотопливных ускорителей с мобильной пусковой установки на шасси десантного бронетранспортёра БТР-Д. В состав комплекса входил наземный пункт дистанционного управления на базе ГАЗ-66 и две машины технической поддержки. Мобильный пункт управления мог одновременно контролировать два аппарата.

Первые полёты лёгкого беспилотного аппарата «Пчела-1Т» начались в 1990 году и шли очень сложно, так как аппаратура дистанционного управления работала нестабильно. На испытаниях беспилотник массой 138 кг, с размахом крыла 3,3 м и длиной 2,8 м смог развить максимальную скорость 180 км/ч, крейсерская скорость на маршруте – 120 км/ч. Максимальная высота полёта – до 2500 м. Оптимальный для ведения разведки диапазон высот: от 100 до 1000 м. Аппарат мог держаться в воздухе 2 часа. Эксплуатационный ресурс составлял 5 вылетов.

Боевые испытания комплекса беспилотной разведки с БПЛА «Пчела-1Т» состоялись в 1995 году на Северном Кавказе. В тестировании участвовало 5 аппаратов, которые совершили 10 вылетов, в том числе 8 боевых. Общее время, проведённое в воздухе, составило 7 часов 25 минут. Максимальное удаление беспилотника от наземной станции управления достигало 55 км, высота полёта: 600-2200 м. В ходе боевых испытаний два аппарата были потеряны. В одних источниках говорится, что их сбили чеченские боевики во время выполнения задания, другие утверждают, что беспилотники разбились во время запуска из-за отказа двигателя.

В ходе войсковых испытаний выявились существенные недостатки. Двигатель П-032 оказался капризен при использовании в полевых условиях, особенно это проявлялось во время повторных запусков. Кроме того, двухтактный мотор без глушителя сильно демаскировал летящий на небольшой высоте дистанционно управляемый аппарат, в результате чего беспилотники на маршруте неоднократно обстреливались из стрелкового оружия. Чёрно-белое изображение в большинстве случаев по причине невысокой светочувствительности камеры оказывалось невысокого качества и из-за вибрации, передаваемой двигателем на корпус аппарата, сильно дрожало. В связи с чем разглядеть небольшие объекты на фоне земли было трудно.

В результате военные оценили возможности беспилотного разведывательного комплекса «Строй-П» невысоко. Тем не менее, после некоторой доработки и повторных полигонных испытаний, в 1997 году комплекс приняли на вооружение. На базе БПЛА «Пчела-1Т» также планировалась разработка разведчика радиационной обстановки и беспилотной мишени. В 2001 году были проведены государственные испытания модификации «Пчела-1ИК». На борту беспилотника испытали ИК-камеру, обеспечивающую разведку и наблюдение за местностью ночью и при низких уровнях освещенности.

Хотя беспилотный аппарат, построенный на конструкторских решениях начала 1980-х годов, морально устарел, его совершенствование продолжилось в 21 веке, что привело к появлению разведывательных беспилотных комплексов с улучшенными эксплуатационными и летно-техническими характеристиками. Согласно информации, опубликованной в российских СМИ, в 2010 году были успешно завершены испытания беспилотного комплекса воздушной разведки «Строй-ПД» с модернизированными беспилотными аппаратами «Пчела-1ТВ» и «Пчела-1К».

Транспортно-пусковая установка ТПУ-576 из состава комплекса «Строй-ПД» с БПЛА «Пчела-1К»

В составе комплекса «Строй-ПД» для запуска и технического обслуживания и заправки БПЛА «Пчела-1К» применяется транспортно-пусковая установка ТПУ-576 на шасси «Урал-532362» и наземный пункт управления на базе «Урал-375».

По штатному расписанию на один комплект наземного оборудования комплекса «Строй-ПД» полагалось иметь 12 беспилотных аппаратов. Однако объёмы выпуска беспилотных аппаратов семейства «Пчела-1» были очень ограниченными, и в войсках их не видели.

Дистанционно-управляемые мишени, созданные на базе боевых самолётов

Первыми советскими радиоуправляемыми воздушными мишенями стали быстро устаревшие в послевоенное время и снятые с вооружения бомбардировщики Пе-2. После них переоборудованию подверглись вылетавшие ресурс транспортно-пассажирские Ли-2. Для испытаний первой советской управляемой ракеты «воздух-воздух» РС-1У (К-5) был задействован подлежащий списанию один из первых серийных дальних бомбардировщиков Ту-4.

Однако массовая переделка в радиоуправляемые беспилотники снимаемых с вооружения боевых самолётов началась в 1960-е годы, и это продолжалось вплоть до распада СССР. Долгое время переоборудованием истребителей МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21 в мишени М-15, М-17 и М-21 занимался 117-й Львовский авиаремонтный завод. Тбилисский авиационный завод № 31 до конца 1970-х переделывал истребители МиГ-17 и МиГ-21. В мишени Як-25МШ в начале 1970-х также переоборудовали двухместные перехватчики Як-25М.

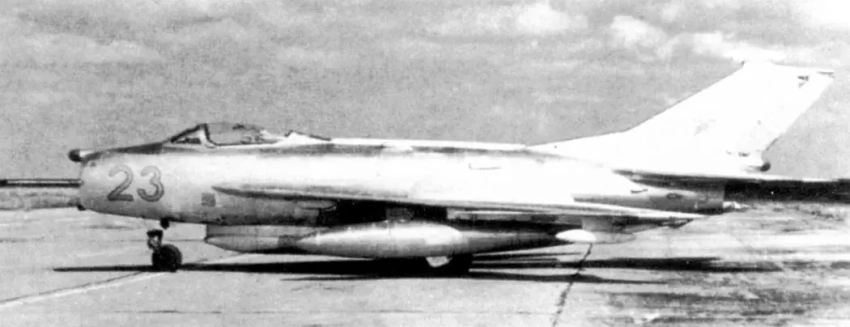

Ведущим предприятием в этой области в 1970-е годы стало Казанское опытно-конструкторское бюро «Сокол», где истребители МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21, а также УТС L-29 трансформировали в мишени М-17ММ, М-19 и М-29.

Радиоуправляемый самолет-мишень М-19

Для управления воздушными мишенями в воздухе использовались воздушные командные пункты, созданные на базе двухместных самолётов УТИ МиГ-15, L-29, L-39 и МиГ-23УБ.

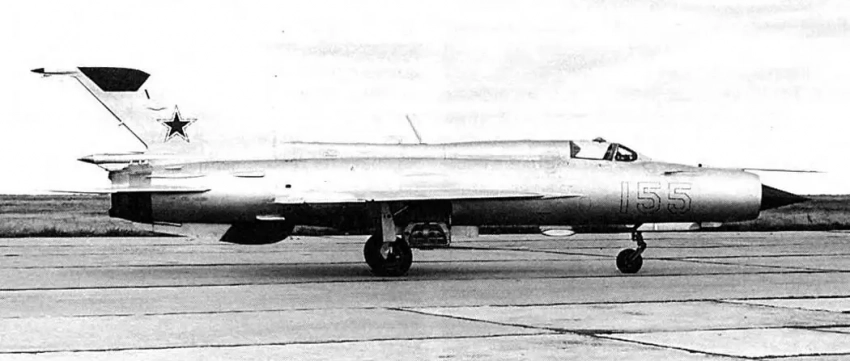

Наиболее совершенные воздушные мишени М-21 (М-21М) выпускались на базе МиГ-21. Первоначально для этого использовались выработавшие свой ресурс фронтовые перехватчики МиГ-21ПФ и МиГ-21ПФМ. Позже в дело пошли «двадцать первые» последующих модификаций.

Радиоуправляемый самолёт-мишень М-21М

Внешне воздушная мишень М-21М практически не отличалась от базовой машины. В ходе конверсии в мишень с МиГ-21 снимали радиолокационный прицел, систему управления вооружением и один фюзеляжный топливный бак. Стандартный набор оборудования включал в себя автоматическую систему управления с автопилотом АП-17 в носовой части фюзеляжа, кассету с ИК-ловушками, аппаратуру регистрации величины промаха и факта попадания, для внешних траекторных измерений имелся трассер.

Взлетный вес М-21М составлял 8400 кг. Максимальная скорость на высоте 10 000 м – 1800 км/ч. Беспилотный самолёт мог применятся в диапазоне высот 50 – 14 400 м. Продолжительность полета составляла 106 минут. Максимальная перегрузка – до 8,5 G. Подготовки к вылету занимала 40 мин. Воздушная мишень могла действовать с бетонных и грунтовых ВПП.

Эксплуатация воздушных мишеней, созданных на базе истребителей МиГ-21, прекратилась в середине 1990-х, и в настоящее время списываемые боевые самолёты ВКС РФ в дистанционно управляемые беспилотники не переделываются.

Продолжение следует…

- Линник Сергей

Обсудим?

Смотрите также: